ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

先日のトランプ大統領の来日は、大相撲の観戦、ゴルフ、炉端焼きでの会食など、安倍首相との信頼関係を大きくアピールすることとなった。その模様はテレビなどでも報道され、トランプ大統領、安倍首相も、SNSで盛んに発信した。

トランプ氏のアクの強い、歯に衣(きぬ)着せぬツイートは相変わらず。就任から2年。大統領のツイートは、米国の今後の動向を知る「読み物」として悪くない。英語が苦手なら、非公式だが解説付きでトランプ氏のツイートを翻訳してくれているTwitterアカウントもある。

安倍首相は2012年からTwitterでの情報発信を行っている。2017年の終わりに「2018年いよいよInstagram始めます」と宣言、Instagramでの発信を開始した。開くと首相の楽しそうな姿や、人気タレントとのショットなどが並び、親しみが持てる。これも安倍首相の戦略ともいえよう。

政治家のSNS利用で印象に残っているのは、何といっても米国のオバマ前大統領だ。2008年、2012年の大統領選挙の際、SNSなどを使ったインターネット戦略が大きな勝因になったといわれている。筆者自身も、2012年に再選での勝利が決まった瞬間の、オバマ大統領が夫人と抱き合って喜びを分かち合う写真を添えた「Four more years.(あと4年)」というシンプルなツイートが印象的だったのをよく覚えている。

日本では、2009年あたりから、Twitterを利用する政治家がちょくちょく出始めた。2011年の東日本大震災の折には、SNSが情報伝達手段として大いに役立ち、多くの人に注目され、ユーザーを増やした。

ただし日本の政治家は、SNSの利用に二の足を踏んできた。というのは、公職選挙法の「選挙運動のために使用する文書図画」に、インターネット関連はまったく含まれていないからだ。選挙運動にSNSは使えない、というのが総務省をはじめ、政界での基本的な見解だった。実質、政治家のWebサイトやブログ、SNSなどは、選挙期間中の更新は禁止、とする向きもあった。公職選挙法には、選挙運動に当たらない言論や選挙期間外の発信は制限されないものの、選挙に関する言論(報道や評論含む)が選挙違反になる可能性はある、と考える人もいた。

ところが、2013年に可決成立した公職選挙法で、メールやブログ、TwitterやFacebook、Instagramなど、インターネットを利用した選挙運動が基本的に解禁された。これがきっかけで、普段のSNSでの情報発信も一般化した。

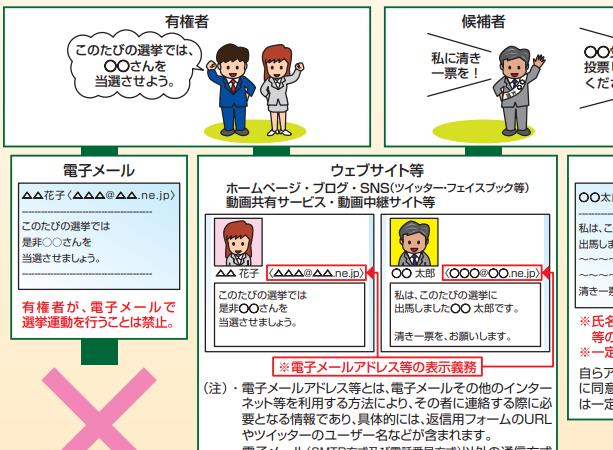

分かりやすいのは総務省のウェブサイトにある「インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。」というチラシ。候補者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)および電子メールを利用した選挙運動が許可されている。有権者はウェブサイトなどを使った選挙活動はできるものの、電子メールでの活動は禁止されている。

チラシの一部(総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」から)

一方で、政治家の失言事件はSNS上でも後を絶たない。問題発言は、あっという間にリツイートで拡散される。「いつどこで何をしていた」をSNSで公開し、気まずくなるのはSNSの定番。筆者も休日遊びに行ったことをSNSでうっかり投稿。実はその日、会社の先輩の誘いを断っており、「私の誘いよりキャンプだったわけ?」と言われ、その後しばらく口をきいてもらえなかった。政治家はその程度で済まない。2018年の7月、未曽有の水害の最中に、与党首脳が宴会をしていたのがSNSでバレて大騒ぎになった。

そんなことを考えれば、炎上ギリギリの発言で物議を醸しながら、効果的にSNSを利用するトランプ大統領はある意味すごい、とも思う。

なお、なりすましなどを防ぐために、政治家の「ウェブサイト等」を利用した運動には電子メールアドレスの表示、メールを利用した運動に関しては、氏名、電子メールアドレスなどの表示が義務付けられている。そのほか、ホームページや電子メールなどを印刷して頒布してはいけない、有料の広告を出してはいけない、候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけない、などのガイドラインもある。

上記のように「ネット選挙」についてのガイドラインはあるが、普段の情報発信についてのガイドラインは見当たらない。政治家たるもの、一般人以上に良識は備わっているはず、とは思うが、後を絶たない失言事件から思えば、何らかのガイドラインは必要かも、と思う。最近、自民党が失言防止マニュアル(「『失言』や『誤解』を防ぐには」)を配布したニュースが話題になった。そんなものを配らなければ適切な発言もできないのか、と嘆く人もいる。

短い言葉でつぶやきを発信するTwitterは、政治家が端的にモノゴトや見解を伝えるにはもってこいで、その人気は今でも根強い。地震などの災害時、積極的に役立つ情報を流してくれる政治家もいて、なかなかありがたい。

政治家のInstagram利用も増えているらしい。Twitterは短文ゆえ、文章力が必要なのと、揚げ足取りや言い争いに発展しやすい。すべての人が閲覧でき、炎上もしやすい。写真とコメントで成立するInstagramのほうがよいと考えたのかもしれない。投稿にコメントを付ける方式で、フォロワーの声も分かりやすい。

そのほか、LINEの「公式アカウント」も有効かもしれない。一昨年、自民党がLINE公式アカウントを開設。安倍首相のスタンプを配布して話題になった。スマホユーザーの大半が使うLINEなら、情報を見てくれる確率や支持につながる確率も高い。TikTokは若い層に親しみを持ってもらうのに最適。最近、共産党がTikTokにアカウントを開設して話題になった。

SNSは政治に有効なツールとして、今後も発展していきそうな予感だ。気になる政治家のSNSをチェックすると、その動向や思想のほか、普段の交友や生活も分かって意外に面白い。

執筆=青木 恵美

長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

【T】

IT時事ネタキーワード「これが気になる!」