オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

このコラムでは、世界に比べて遅れ気味なわが国のDX化の話題をしばしば取り上げているが、今回は企業のDX化を進めるのに有効な「DX認定制度」を紹介していきたい。この制度は2020年11月に開始されたもので、IPA「DX認定制度 Web申請受付中!」によれば、「ビジョンの策定や戦略・体制の整備などをすでに行い、DX推進の準備が整っている(DX-Ready)事業者を経済産業省が認定する制度」とある。

「DX認定制度」バナーにある、「DXへの一歩を踏み出そう!」とのキャッチフレーズが印象深い。「設定事業者一覧」リンクから「DX推進ポータル」の「DX認定制度 認定事業者の一覧」にジャンプすると現在までの認定事業者の一覧も見られる。取引先やこれから取引しようとする企業がここに名前を連ねていれば、DX推進に積極的な企業なんだ、と感じるだろう。ロゴマークも用意され、ホームページや名刺に掲示できる。

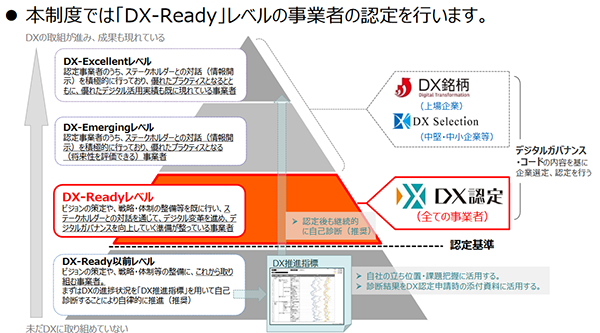

本制度の「位置づけ」では、DX化の低い順から事業者を「DX-Ready以前」(ビジョンの策定や戦略・体制等の整備にこれから取り組む企業)、「DX-Ready」(DX推進の準備が整っている企業)、「DX-Emerging」(DX化に優れた事例となる企業)、「DX-Excellent」(優れたデジタル活用実績が既にある企業)に分けている。DX認定制度は、事業者が「DX-Ready」以上であることを認定する。

出典:経済産業省「DX認定制度 申請要項(申請のガイダンス)」12頁

DX認定制度の正式な定義をいえば、国が策定した「情報処理システムの運用及び管理に関する指針」を踏まえ、優良な取り組みを行う事業者を、申請に基づいて認定するシステムだ。上記指針は企業経営における戦略的なシステムの利用の在り方を提示し、指針策定は情報処理促進法に基づく。認定の基準は経済産業省令に従い、適合が審査される。

申請対象は法人と個人事業者。法人は会社だけでなく公益法人等も含まれる。IPAは「DX認定制度事務局」として、認定にかかわる審査事務や問い合わせ窓口を担当。申請にあたっては、IPAのサイトから必要書類を入手して記入、IPAに申請書等を提出、IPAでの審査後、経済産業省にて認定を行い、IPAから審査結果が通知される。なお、認定は2年ごとに更新、認定後2年を経過する日の60日前までに、認定更新申請書を提出する。

申請については上記IPAのページの他、前掲の「DX認定制度 申請要項(申請のガイダンス)」が詳しい。認定要件を満たすかどうかは、申請のガイダンス第3章を参照しよう。申請は通年365日いつでもWeb上から可能。認定までの標準処理期間は60日だが土日祝日年末年始は含まないので注意が必要だ。

申請書は「デジタルガバナンス・コード」に基づく8つの設問に回答する。デジタルガバナンス・コードとは、企業のDXに関する自主的取り組みを促すため、経営者に求められる企業価値向上に向け、実践すべき事柄を経済産業省がまとめたもの。認定を受けると、先述の「DX認定制度 認定事業者の一覧」に掲載される。リストの「ダウンロード」から各企業の申請書を閲覧でき、DX化への取り組みの内容が詳しく参照できるので、参考にしよう。

DX認定を取得するメリットは主に5つある。1つ目は「DX認定制度 認定事業者の一覧」に掲載されること。DXに積極的に取り組む企業として、社会的信用、企業価値、ブランドイメージの向上が期待できる。

2つ目は認定取得を機会に自社課題や問題を整理・解決できることだ。申請書は設問に答える他、具体的な取り組み内容を記したり、資料を添付したりする必要がある。もし回答を満たせない点や不足条件があれば、当然それらをそろえる方向に動かざるを得ない。認定を目標に歩むだけで、おのずとDX化への環境が整う、というわけだ。

3つ目は「DX投資促進税制」による税額控除が受けられる点。控除を受けるには「DX認定」の取得が要件のひとつとなっている。この制度は、全社レベルでDXの実現に必要なデジタル関連の投資に、税額控除もしくは特別償却の適用が受けられる。当初2023年3月末までの予定が、DX化推進のため2025年3月まで延長されている。

4つ目は中小企業を対象とした金融支援を受けられることだ。DX認定を受けた中小企業なら日本政策金融公庫の「IT活用促進資金」により、DX化資金に低金利での融資を受けられる。その他、中小企業信用保険法の特例により、民間金融機関からDX化資金の融資を受ける際、別枠の追加保証や保証枠の拡大が適用される。

そして、5つ目は「DX銘柄」や「DX注目企業」への選定資格が得られること。DX銘柄は東京証券取引所の上場企業のうち、DX推進の取り組みが優れた企業が業種区分ごとに選定される。DX注目企業は、DX推進を通じて企業価値の貢献につながる取り組みを実施している企業が選定される。これらに選定されるためにはDX認定の取得が必要となる。

認定を取得すれば、DX推進企業として社会的信用や企業価値の向上が期待でき、数々の優遇措置や支援措置が受けられる。認定は「DX推進企業」としての第一歩ともいえる。現状でDX認定が取得できそうなら、申請に動くのが有利だと思う。

申請ガイダンスで要件を確認したら、申請書類や資料を整えよう。ただし、要件の整備や資料作成には手間もかかり、自社のみで申請するのは困難かもしれない。世の中にはDX認定に向けて支援など行う相談機関も多く存在する。専門家を頼るのも、場合によっては効率的だ。また、DX化に関して全く手をつけていない、もしくは手を付けたばかりという場合でも、「DX化初心者企業」向けソリューションも多く存在するので、探してみるとよい。何をしたらよいかわからない企業向けに、手取り足取り「一緒に考え、並走する」ことを主眼としたサービスもある。

DX推進に向けて歩き出したばかりの企業も、認定を受ける方向で情報収集し検討すれば、何をしたらよいか、次は何をするかなどの道筋が見えてくるはずだ。先が見えれば、道は歩きやすく、実現は容易かもしれない。DX認定をまずの第一目標に、DXへの一歩を踏み出そう!

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=青木 恵美

長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

【TP】

IT時事ネタキーワード「これが気になる!」