ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第25回のテーマはスッキリわかる「ビジネスケアラー」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説します。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。

「ビジネスケアラー」とは、仕事を継続しながら、家族やパートナー、親などのケア(介護・看病・精神的なサポートを含む)を担う人をさします。経済産業省の定義では「介護をする有業者のうち、仕事を主にしている者」とされています。少子化・超高齢社会が進行する日本では、生産年齢人口の減少とともに、仕事と介護の両立を求められるビジネスケアラーの数が年々増加しています。2030年には家族を介護する833万人のうち約4割(約318万人)がビジネスケアラーになると予測されており、経済損失額は約9兆円と試算されています。労働力の減少や生産性低下など、介護に起因する影響は経済全体にとっても深刻で、早急な対応が求められます。

従業員が抱える介護問題は、心身の負担によるパフォーマンスの低下や介護離職につながり、結果として企業活動の継続性に大きなダメージを及ぼします。企業が仕事と介護を両立できる環境を整えることは、従業員のキャリア継続の支援だけでなく、人的資本経営の実現や人材不足へのリスクマネジメントとしても極めて有効です。

こうした背景のもと、経済産業省は2024年11月より「企業経営と介護両立支援に関する検討会」を開催、「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を策定しました。現在、各企業がこのガイドラインに基づき、ビジネスケアラーへの対応を早急に進めていくことが求められています。

筆者は約8年間、フリーランスとして仕事をしながら、認知症の母の介護をしてきました。しかし、次第にその負担が大きくなり、ケアマネジャーの勧めもあって、現在特別養護老人ホーム(特養)に入所しています。ただし、特養は「待機」が非常に長く、入所申請をしても、数年単位で待たされる現状があります。筆者の住む地方都市ですらそんな状況ですので、人口の多い都市部では、さらに長い待機期間が発生しているという話も聞きます。

この、介護が困難になってもすぐに施設に入所できるわけではないという状況で、筆者が在住する市の高齢福祉課の方が「日本には"介護はできるだけ自宅で"という思想が根強くある」と話していました。さらに「もっと施設を増やし、介護者の生活が脅かされる前に、被介護者を預けられる体制を整えるべき」ともおっしゃっていたのが印象に残っています。

私自身、以前は住まいから50メートルほど離れた実家で一人暮らしをする母の介護をしていました。母の行動は常に目が離せない状態で、デイサービスやショートステイでいない時以外は、24時間体制の見守りが必要でした。

3度の食事を提供し、寝食の面倒を見に行く他、スマートフォンにライブカメラの映像を映して手元に置き、不審な行動や危険を察知したらすぐに駆けつける、といった生活が続きましたが、それでも目を離した隙に母が外に出てしまい、警察にお世話になったこともありました。トイレの場所がわからなくなり、庭におりて骨折をしたこともありました。生活で筆者自身が疲弊し、デイサービスやショートステイ、ヘルパーさんの訪問など公共の介護サービスを利用しながら、両立を図ってきましたが、個人でできる範囲には限界がありました。

また同様に、母と義母を同時に介護したいとこ、両親を1人でみとったいとこ(途中で離職)、今も親の介護を続けているいとこたちの他、近所など周囲には仕事を続けながら親の介護にあたる人が多くいます。さらには介護離職や転職例も見受けられ、少子化や独身者の増加と相まって「ビジネスケアラー」の増加とその苦しい実態を肌で感じています。

ところで、介護に関して日本では、かつて家庭において嫁が介護を行う「嫁介護」が一般的な傾向でしたが、この20年ほどで傾向は変化、子の配偶者による介護は減少、一方で実子や配偶者による介護が増加しています。つまり「働く誰もが家族介護を担う可能性がある」という時代が来ているとも言われます。1947年頃に出生したいわゆる「団塊の世代」の後期高齢者化などで、被介護者の増加も進む中、ビジネスケアラー問題は、早急な制度的対策が求められる重大な課題であると感じています。

経済産業省の「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドラインについて」にある「狙い」にはこう書かれています。

仕事と介護の両立を巡る問題は、高齢化の進展に伴い、まさにこれからが本番となり、その解決には全ての企業の協力が必要となります。

一方で、介護両立支援の充実について企業経営上の優先順位が低いことが要因となり、企業内での取組が進まないという構造的な課題が存在し、その解決のためには経営者のコミットメントが不可欠です。

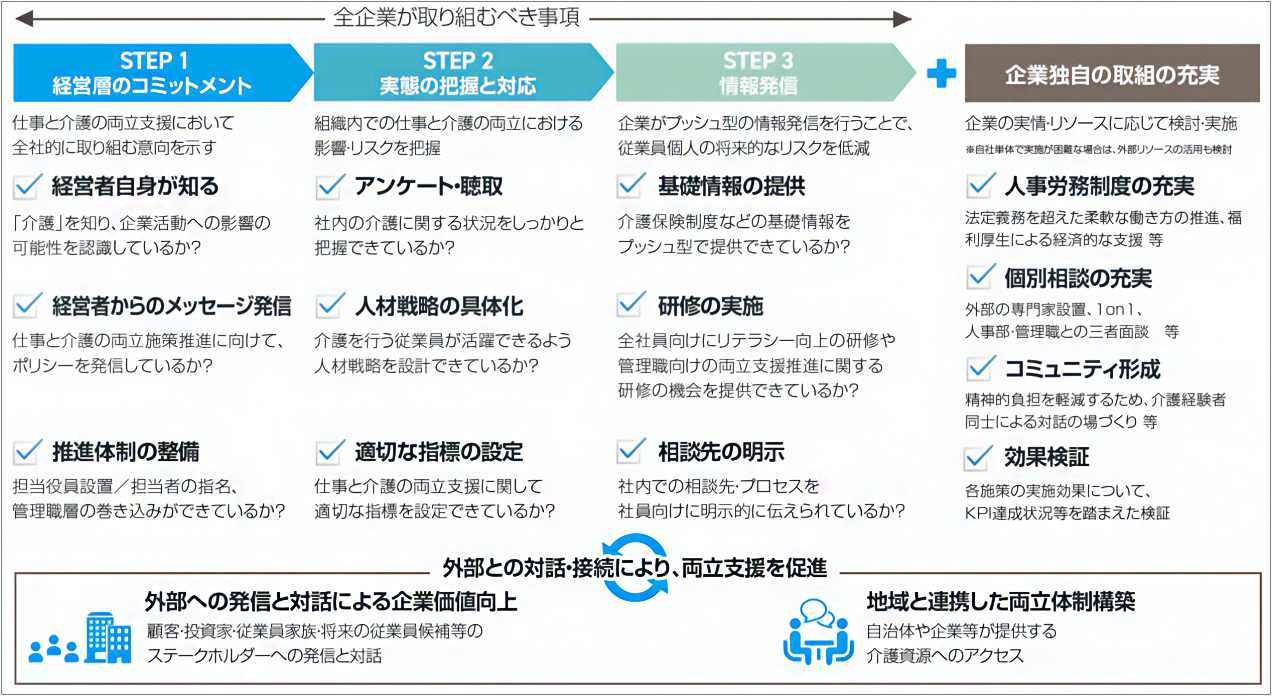

本ガイドラインは、企業における仕事と介護の両立支援を先導していくことが期待される経営層を対象にしたものであり、企業が取り組むべき事項をステップとして具体的に示しています(下記図参照)。 (出典:経済産業省の同ガイドラインWebページより)

(出典:経済産業省の同ガイドラインWebページより)

以前、仕事と育児・介護の両立支援に関し、「育児・介護休業法」について本連載でも「ポイント解説! スッキリわかる育児・介護休業制度」として執筆しましたが、そこでは主に育児に関する休業制度について取り上げました。記事の結びには、「高齢化社会の現在、今後、介護が大きなテーマとなる」と記しましたが、まさに今、介護問題が決して無視できない大きな課題となってきました。経済産業省のガイドラインも、まさにそうした流れを受け、打ち出されたものと感じています。

先ほどの経済産業省の「ガイドラインの狙い」の図にある「STEP1~3」(経営層のコミットメント、実態把握と対応、情報発信)については「全企業が取組むべき事項」と書かれていました。

ガイドラインについては、まず同省が発信している「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」チラシを眺めるところから始めるといいでしょう。末尾には「このガイドラインはすべての経営者に向けたメッセージです」と書かれています。

ガイドライン本文はこちらにあります。もちろんこちらを熟読することも必要ですが、入門としては「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン-入門編-」がわかりやすいでしょう。「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン-参考資料集-」は2025年6月に更新された最新版となり、「仕事と介護の両立支援の取組例」として、実企業の先ほどのSTEP1~3の具体的な取り組みの例が示され、参考になります(なお、厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」もぜひ目を通しておきましょう)。

入門編の「全ての経営者に向けたメッセージ」には「仕事と介護の両立を巡る問題は、我が国の未来を左右する重要な課題であり、その解決には全ての企業の協力が必要となります」と書かれており、さらに「特に中小企業では、人材不足の中で中核人材がビジネスケアラーになった場合、それは企業にとって死活問題となります。中小企業は、限られた人材を最大限に活用することで競争力を維持しています。そのため、中核人材が介護のために仕事を離れると、その影響は企業全体に及びます」と書かれています。このように、大企業より中小企業のほうが、ビジネスケアラー対策が差し迫っている実情があります。

以下、入門編の項目をまとめてみました。ここを見渡すだけでもガイドライン全体の概要がわかります。問題を整理して、理解していく手助けになれば幸いです。

1. 仕事と介護を巡るパラダイムシフト

・2040年代後半には「団塊ジュニア(1971~74年生まれの約800万人)」が後期高齢者になる一方で、第一線で働く人数の少ない現役世代が、公私にわたって高齢者を支える構造へ。

・共働き世帯の増加というライフスタイルの変化と、企業における人材不足が慢性化している中、仕事と介護を巡る認識を今一度改める必要がある。

2. 仕事と介護の両立困難による影響

・家族介護の必要性は誰しもに発生し得るライフイベントであるが、予測が困難。

・仕事と介護の両立が困難になることにより、従業員の業務パフォーマンスにも影響が生じ、企業活動そのものにも影響が及ぶため、全ての企業が両立支援を行うことを想定すべき。

3. 企業経営としての仕事と介護の両立の重要性

・企業価値の向上や事業・組織運営のリスクマネジメントを行う観点から、企業経営上、仕事と介護の両立支援を取り組む意義は大きい。

4. 仕事と介護の両立支援が企業に与える影響

・それぞれの企業が、仕事と介護の両立支援が与える自社への影響を整理・分析することで、自社における仕事と介護の両立支援の意義や重要性が可視化される。

5. 仕事をしながら介護に従事する従業員の実情・企業への期待

・仕事と介護の両立に関する従業員の実情を認識したうえで、仕事と介護を両立するための適切な施策の検討・取組を講じることで、従業員が自分の能力を最大限に発揮できる環境を提供できる。

6. 企業で生じている介護両立支援を巡る負のサイクル

・介護は初期的な対応を行うことで、一定程度マネジメント可能な課題であり、早期に対応することでリスク回避でき得るが、企業内では取組が進みづらい構造的課題が存在。

・負のサイクルを断ち切るため、まず経営者がコミットメントすることで、組織内の機運を醸成することが重要。

7. 企業が取り組むべき介護両立支援のアクション

・経営層自身がコミットメントをしつつ、社内で講じられる施策状況等も把握しておくことが必要。

・また、社内だけではなく、ステークホルダーや地域などの外部との対話・接続も重要。

なお、従業員の現状として、「自身の介護状況開示への消極性」「介護の状況は多様かつ可変であり、将来予測が困難」「肉体的負担に加えた精神的負担の増加」といった3つの特徴を抱えていて、経営側に情報の把握が困難である、という実情があります。これには、各社がそれぞれに応じた対策を行い、正確な状況の把握を行う必要があります。

これらに対しては「今後、企業に期待される事項」として、「企業内の実態把握の推進」「情報発信によるリテラシー向上・個別相談の充実」「人事労務制度の充実・コミュニティ形成」が提案されています。アンケートなどで実情把握し、従業員が自身の介護状況を正確に届けられるチャンネルを確保、従業員に向けて情報提供を行う、個別対応可能な相談窓口の開設、柔軟な支援制度の充実、従業員同士が相互に知見を共有・対話できる場の整備、などが挙げられています。

先述のように後期高齢者となった親を息子や娘が介護したり、配偶者が介護を担ったりする様子を、交差点の信号待ちや散歩を行う公園などで日常的に見かけるようになりました。こうした状況は今後さらに加速することが予想されます。団塊の世代は、2022年から2024年にかけて75歳を迎え、2025年でほぼ全員が後期高齢者となりました。さらに、今後日本の平均寿命は男性86歳、女性92歳に達するとされ、介護を必要とする期間はより長くなると見られています。

経済産業省のガイドラインや参考資料集を見るにつけ、ビジネスケアラー支援への認識は広まりつつあるのを感じますが、まだ多くの企業が初期ステップの段階にとどまっており、具体的な取り組みに至っていないと感じる方も多いはずです。その一方で、介護と仕事の両立に心身を削られ、離職リスクを抱えながら、終わりの見えない日々を続けるビジネスケアラーが多く存在します。早急な対策が求められるでしょう。

冒頭でご紹介した筆者が在住する市の高齢福祉課の方は「他国も在宅介護にシフトする傾向はあるものの、人口構造や寿命も違う。この少子高齢化の進む日本は、もはや限界ではないか」とも話していました。介護離職を防ぐ意味でも、受け皿の拡充や、離職を考えるほど差し迫ったビジネスケアラーなど緊急性の高いケースに優先的に対応できる制度の整備も必要でしょう。

ビジネスケアラーの中にはリモートワークなどを活用して両立を工夫しているケースもありますが、被介護者の状態によっては仕事のパフォーマンスに大きな影響が出るでしょう。まずは企業側が現場の状況を理解し、情報共有や制度整備に取り組むことが第一歩です。実際、ビジネスケアラーである従業員の経験談や、経済産業省のガイドブックを活用した勉強会・情報交換会の開催も有効です。将来的にビジネスケアラーとなる可能性のある若い社員にとっても、大きな備えとなるでしょう。

現在は、ビジネスケアラー支援に役立つソリューションも多く存在します。「ビジネスケアラー支援 ソリューション」などとWeb検索してみるとよいでしょう。その他、ビジネスケアラーが心おきなく介護休暇や自身の休養のための休暇がとれるよう、属人化の回避、業務の効率化、チームによるタスクシェア、柔軟な労働時間のシフト設計など、企業ごとにできることから整備していくことが求められます。最寄りのベンダーや公共の相談窓口に相談するのも良いでしょう。

出産・育児と並び、介護と仕事の両立はこれからの社会にとって大きなテーマです。今後は、離職後に再就職を希望する高スキル人材の活用など、新しい選択肢も広がるかもしれません。誰もが働き続けられる社会を実現するために、情報を共有し、理解し合い、知恵を出し合って、未来のビジネスと社会を共に築いていきましょう。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=青木 恵美

長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

【TP】

知って得する!話題のトレンドワード