ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

10月1日から消費税率が引き上げられ、一晩明けた日から、数々のニュースが飛び込んできた。回転ずしチェーン・スシローでは、一部店舗で消費税を加算できないトラブルが発生。トラブルが生じた店舗では無税で会計され、増税どころか免税になってしまったという。その他、コンビニ大手のミニストップではレシート表記に不具合が発生。大阪メトロや名古屋鉄道などの交通機関で、一時、券売機で切符が購入できない事態が。奈良県のスーパーでは全店でPOSシステムに不具合が起きて開店できないなど、トラブルは多方面にわたった。

税率が10%に変わるだけなら今までと同じで、理解は容易だ。ところが今回は、軽減税率とキャッシュレス還元が実施され、消費者にとっても複雑で分かりづらい。

軽減税率に関しては、筆者は以前、諸外国の軽減税率をうらやましく思っていたが、いざ始まってみると、例えば食べ物のイートイン(店内での飲食)は10%でテークアウト(持ち帰り)は8%。つまり同じ商品でも8%になったり10%になったりする。詳しくは、政府広報オンラインの「特集 消費税の軽減税率制度」のWebサイトで知識を仕入れたい。

そうそう、軽減税率に困惑する消費者を想定してか、マクドナルドは飲食・持ち帰り共に同じ税込み価格で提供する。こうした気遣いはなかなかうれしい。

10月1日から来年6月いっぱいまで行われるキャッシュレス還元は、コンビニや飲食チェーンなどのフランチャイズ店は2%。その他の中小規模事業者が運営する店舗が5%の還元となる。ところが気を付けなければならないのは、すべての店舗が還元に参加しているわけではないところだ。対応する店舗も、それぞれ対応する決済サービスは違う。

故に、買い物をする店舗と支払い方法が適切に合致しないと、おトクにならない。例えば、キャッシュレスで1000円の商品を買った場合、2%還元のコンビニなら1078円、5%還元の中小小売店なら1045円、還元を行わない店は1100円となる。お財布に直接響くため、何とかしたいところだ。

キャッシュレス還元については、経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」の「消費者のみなさま」Webサイトが分かりやすい。還元を行う店舗については、検索ページやスマホアプリの提供もある。還元方法やサービス独自のキャンペーンなどはそれぞれのサービスの公式ページを参考に。

税率引き上げにおいて、ニュースになるような大きな混乱は、1~2日で収まったが、筆者は混乱が落ち着いたとは思っていない。

キャッシュレス還元については、新規参入する店もあり、撤退する店もある。家電量販大手ビックカメラと楽天が共同出資で運営する「楽天ビック」が、開始1週間で還元対象から撤退したニュースも記憶に新しい。公式に提供される検索ページやアプリの検索結果を見ると、還元率と対応決済方法、電話番号と住所のみの記述で、何の店か分からず不親切に感じる。店舗の増減に、速やかに対応しているかも疑問だ。

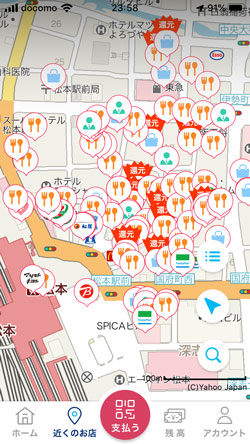

PayPayアプリの「近くのお店」。還元を行うお店は「還元」と表示される

サービス開始直後から多発しているキャッシュレス決済の不具合は、増税後も相変わらず発生している。10月5日の「PayPayの日」には利用集中が原因か、夕方からPayPayで支払いができなくなる状態が続いた。

筆者が実際にスマホ決済を使った際、店側が慣れておらず対応に時間がかかった経験がある。逆に、慣れないサービスを使う場合や、残高不足などが原因で、他の人を待たせてしまったこともある。決済サービスやお店のシステムのトラブルなども想定すると、決済は大変なのではないかと頭が痛くなる。

そこで、「事前に対応店舗を調べる」「決済方法をおさらいしておく」「あらかじめアプリを起動しておく」、カードなら「出しやすい場所に入れておく」、プリペイドなら「残高チェックを忘れない」などの準備をしておきたい。

その他、手間がかかりそうなら後ろの人にレジの順番を譲ったり、店員が忙しくなさそうなときを狙ったりなどの気遣いも大切だ。不具合が起きても大丈夫なように現金も用意しておくぐらいの心構えがよさそうだ。

適切な情報収集をして自分に合ったサービスを選び、場数を踏んで慣れていこう。よく、どのサービスを選べばいいかと聞かれるが、PayPayならYahoo!プレミアムの会員だったり、Yahoo!カードを持っていたりすると有利など、どのサービスも特徴が万人に該当するわけではない。だから、普段利用している銀行やサービスに近いものを選ぶとよい。

また、注意したいのが、自分が利用しているサービスが還元に対応していても、登録やエントリーなどの設定を行わないと還元が受けられない場合があることだ。公式の情報をよくチェックしたい。

還元を受けようとしたら、店舗が自分の持つ決済方法に対応していない場合もある。サービスが林立し逆に不便を感じる今日このごろ、複数のサービスが一元化されればラクなのに、と思う。もちろん、そうした方向への動きもあるので、注目していきたい。

執筆=青木 恵美

長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

【T】

IT時事ネタキーワード「これが気になる!」