ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

災害時の情報共有やデータ保護などにも効果的なIT。しかし、どんな手を打てばいいのかよく分からない。そんなIT初心者の社長にも分かりやすく解説する本連載。今回は非常時の事業継続にかかわる「BCP(ビーシーピー)」だ。

「自然災害などが起きても業務に支障を来さないよう、わが社もBCPを策定しませんか」(総務兼IT担当者)。

「BCP?メールを送るときに使う、あの欄のことか?」(社長)

「それはBCCです。BCPとは災害などの非常時でも事業を継続できるように計画しておくことです」

「てっきりメールのことかと思ったよ。そういやそろそろ台風が増える時期だし、ちょっと気になるなぁ 」

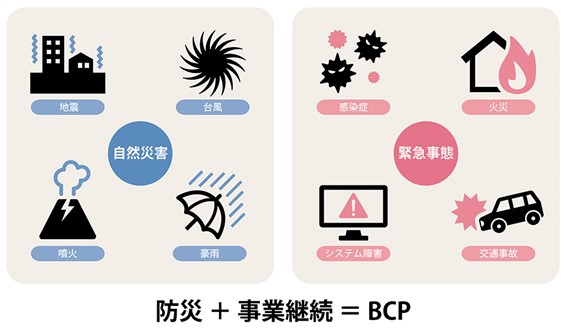

近年、気候変動に伴って自然災害の激甚化・頻発化が問題視されています。その他、火災や事故、感染症など、業務に大きな影響を及ぼすさまざまな事態に備えるため、企業にはBCP(事業継続計画)の策定が求められます。

BCPとは、緊急事態の発生時でも被害を最小限にとどめつつ、事業継続を可能にするための計画をさします。具体的には従業員の安否確認方法、緊急時にも継続すべき重要業務、業務を継続する際の代替手段などを決めておく必要があります。

BCPとは非常事態発生時に生命や財産の損失、二次災害の発生などを最小限にとどめつつ、事業継続を図るための計画である

Q BCP対策の策定ではどんなことに留意すればいいでしょうか。

BCP策定で留意すべき主な項目は次の通りです。

・優先して継続・復旧すべきコア事業を把握する

・コア事業の目標復旧時間を定める

・生産設備や調達の代替策を用意する

・従業員との情報伝達手段を確保する

また、ITの観点では情報資産を守るための対策も重要です。BCP対策の上では「3-2-1ルール(本来のデータを含めて3つ以上のデータを保持、サーバーやクラウドストレージなど2つ以上の異なる媒体に保存、バックアップデータの1つは遠隔地に保管)」にのっとり、バックアップの頻度や手法、保存先などを決めましょう。

Q BCP策定のメリットは何でしょうか。

適切な初動対応によって事業を継続することで、ステークホルダーの信頼を得られ、企業価値の向上が期待できます。サプライチェーンを構成する企業の場合、BCPを策定、運用し、万一の非常事態にも業務継続できた企業と、そうではない企業の差は明らかでしょう。

また、BCP策定を通じて、防災や事業継続の観点以外でもメリットが得られる場合があります。例えばコア事業を洗い出す過程でこれまで気づかなかった自社の強みと弱みが見えるようになったり、オフィスの避難経路を見直すことでレイアウトや導線が改善され、生産性向上につながる可能性もあります。

Q BCP運用の注意点はありますか。

有事の際にBCPを機能させるためには、①策定内容に不備がないこと、②実行可能な計画内容であること、③企業の環境や状況の変化に応じて更新すること、④策定内容が従業員に周知されていることの4点が欠かせません。

BCP策定に当たってはネットワーク事業者などオフィス環境を把握する外部業者の協力を受けつつ、自社の現状に即した計画を立てましょう。また、策定後も内容を定期的に見直すとともに、定期的な避難訓練などで従業員に意識づけを図る必要もあります。

なお、緊急事態から早期復旧を図るには、IT環境の整備とデジタルツールの活用は不可欠です。自宅から社内ネットワークにアクセスできるようにし、チャットツールやWeb会議システムを導入すると、出社できないときにも業務の継続が可能です。

「社長、BCPの重要性を理解していただけましたか。対策を怠ると事業そのものにも大きく影響します」 (総務兼IT担当者)

「大事なのは分かったけど、作るのには時間も手間もかかりそうだな...」(社長)

「そういえばBCPを策定すると、税制優遇が受けられたり補助金の対象になったりするらしいですよ」

「なんだって、それを早く言ってくれよ。さっそく今から取り掛かろう」

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=山崎 俊明

【MT】

脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」