オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

スマートフォンやパソコンの操作中、気付くと「何だか首が痛いな」と感じることはありませんか?「うなじ部分に起きる“首こり”は、長時間同じ姿勢でいる場合に首回りの血行が悪くなることで引き起こされます」と稲毛病院 整形外科/健康支援科部長の佐藤 務先生は言います。放っておくと、頭痛や腕のしびれ・痛みなど全身に悪影響を及ぼすことも……。ピップが行った調査(※1)では、男性の約4割、女性の7割弱が首の「こり」に悩んでいることが分かりました。佐藤先生に、首こりの症状とその対策についてお聞きしました。

※1 ピップ調べ:2017年8月(20~79歳男女, n=4939)

デスクワークで長時間同じ姿勢をしていると筋肉の緊張状態が続き、血流が悪くなります。特に5月ごろまでは日々の気温差が大きく、自律神経の乱れによる血行不良を招きやすくなります。佐藤先生によると、「首にある血管は全身の血流に影響する部位。その血管は皮膚に近いために外気の影響を受けやすいのが特徴です。したがって、激しい寒暖差が集中するこの時期は、特に首こりを起こしやすくなります」と解説します。

デスクワークに限らず、スマホを頻繁に見るなど、うつむいた状態は、首への負担が高くなるため特に注意が必要です。まずはセルフチェックで首こりを確認してみましょう。

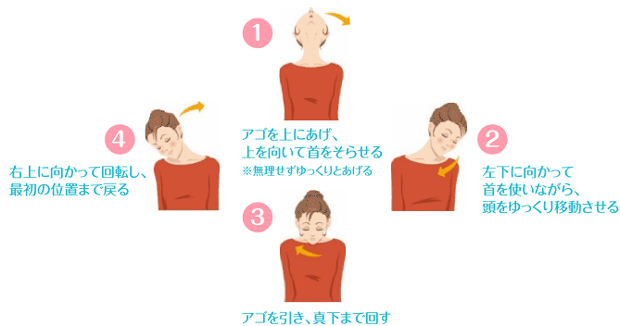

「首を上下左右に動かし、特に上を向くときに首から上肢にかけて違和感があれば、既に首こりの可能性があります」と佐藤先生は指摘します。イラストのように首をグルッと一周回し、違和感がないかチェックしてください。

イラスト提供:ピップ株式会社

血行は筋肉量と比例します。心臓とともに血液を循環させる役割を担う「筋肉」を日ごろから強化しましょう。特に、セルフチェックで首に違和感があった場合は、デスクワークの合間やリラックスできる入浴中などに次の「等尺性運動」を行うことをオススメします。

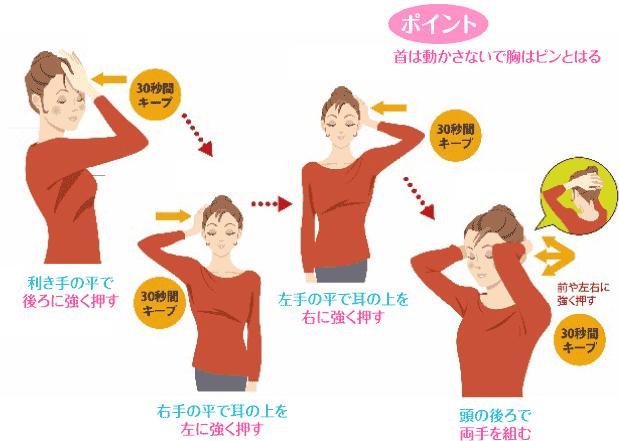

<首の筋肉を鍛える「等尺性運動」>

イラスト提供:ピップ株式会社

首は動かさず、胸を張った状態で、次の順に30秒間ずつ行うのがポイントです。

[A] 利き手のひらをおでこに当てて後ろ方向へ強く押し、同時に押し返すように首に力を入れる

[B] 右手のひらで右耳の上を抑え、左方向へ強く押し、同時に押し返すように首に力を入れる

[C] Bと同様に、左側も30秒行います

[D] 首の後ろで両手を組み、組んだ手で頭を前や左右に強く押しながら、同時に押し返すように首に力を入れる

この他、首回りの血行を改善する磁気ネックレスなどもオススメです。こうした「磁気治療器」は近年デザイン性も上がり、着けているのが目立たなくなっています。

十分な休息や適度な食事・運動は健康の土台です。セルフチェックと筋力を高めるケアに加えて、次のように4つの生活習慣を整えましょう。

[ 休憩 ]

デスクワークでは「同じ姿勢を60分以上続けない」ことが大切です。30分おきに休憩を入れる、1時間に1度は席を立つようにするなどのルールをつくりましょう。

[ 睡眠 ]

睡眠は、疲労を回復し骨や筋肉を修復する重要な時間です。「最低6時間」を目安に確保しましょう。

[ 食事 ]

肉や魚、卵、豆製品、乳製品などに豊富なタンパク質を積極的に摂取しましょう。骨や筋肉のためにも「1食に2種類」のタンパク質を取るのが理想です。

[ 運動 ]

全身を大きく動かすことで、すみずみまで血液が運ばれるようになります。少しずつでも続けられる運動を行いましょう。

血行不良に悩まされないようにするには、日々、健康の土台を築いておくことが大切です。定期的なセルフチェックを基に必要なケアを実践して、寒暖差の激しいこの時期を乗り切りましょう。

【取材協力】佐藤 務先生 稲毛病院 整形外科・リハビリテーション科/健康支援科部長 産業医。専門は整形外科だが、予防から在宅医療まで総合医療を展開。栄養学を基本とするダイエットやサプリメントの研究を行い、その知識と指導力は各界で支持されている。昭和大学医学部統合医学科講師。健康スポーツ医。日本医師会認定産業医。

稲毛病院 整形外科・リハビリテーション科/健康支援科部長 産業医。専門は整形外科だが、予防から在宅医療まで総合医療を展開。栄養学を基本とするダイエットやサプリメントの研究を行い、その知識と指導力は各界で支持されている。昭和大学医学部統合医学科講師。健康スポーツ医。日本医師会認定産業医。

執筆=Nao Kiyota(Self Training Café)

美容・健康ライター。ダイエットアドバイザー、リンパケアセラピスト、心理カウンセラーの資格を生かし、健康で美しくなるためのセルフトレーニング法を発信している。最近カメラを購入。写真で「もっとわかりやすく」伝えられるよう、日々修行に励んでいる。抹茶ラテ(豆乳・シロップ抜き)と足つぼマッサージが大好き。

【T】

疲れ解消★カンタン!アンチエイジング