オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

国税当局は、海外子会社を持つ企業への調査に力を入れています。海外子会社を持つ企業というと大企業をイメージしがちですが、税務署が調査を担当する中堅・中小企業でもアジア地域に海外子会社を設けるケースが増加しています。こうした流れを受け、近年では海外子会社を有する法人が税務調査のターゲットになりやすくなっています。

中でも、税務調査での指摘が増えているのが、日本親会社と海外子会社との取引にかかる「移転価格税制」を適用したものです。

移転価格税制とは、日本親会社が大幅に低い価格で海外子会社と取引などを行い、日本親会社の課税対象となる所得を減少させた場合、その取引が独立した企業間の通常の取引価格で行われたものとみなして所得を再計算する制度をいいます。海外に利益を移転し、日本での課税逃れを防ぐために導入されたものです。

移転価格の税務調査では、まず、移転価格上の問題があるかどうかを判断するため海外子会社の「営業利益率」が高過ぎないかを検討するのが一般的です。例えば、海外子会社との取引において、日本親会社の営業利益率が7%であるのに対し、海外子会社の営業利益率が15%であれば、日本の利益が海外に移転しているのではないかと疑われます。

特に、日本親会社が保有する製造技術などの無形資産を海外子会社に使用させているにもかかわらず、その対価であるロイヤルティーを適正に受け取っていなかったため、海外子会社の営業利益率が過大となり移転価格課税を受けたというケースも多く見受けられます。

移転価格調査では、海外子会社へ技術支援などを行った場合に対価を回収しているかどうかや、海外子会社へ資金貸し付けを行った場合に適正な金利を課しているかどうかも検討対象となります。こうした調査は「簡易な移転価格調査」と呼ばれており、税務署が担当する中堅・中小企業では、この簡易な移転価格調査による指摘が多くなっています。

例えば、製造業者が海外に製造子会社を設立したケースを考えてみます。このような製造拠点の設置に当たっては、親会社である日本法人から技術スタッフなどが派遣され、現地で技術指導や監督といった役務提供を行うケースがよく見られます。この場合、役務提供の対価を海外子会社からきちんと受け取っているかどうかが検討対象となります。対価をもらっていない場合は、受け取るべき対価の額(少なくとも役務提供のために要した総原価)が課税対象となります。

また、海外子会社の現地での資金調達が困難で、親会社が海外子会社に資金貸し付けを行う場合もあるでしょう。この場合も、海外子会社から適正な利息を収受しなければなりません。無利息や低利による貸し付けとなっている場合は、適正利率で計算した利息との差額が課税対象となります。

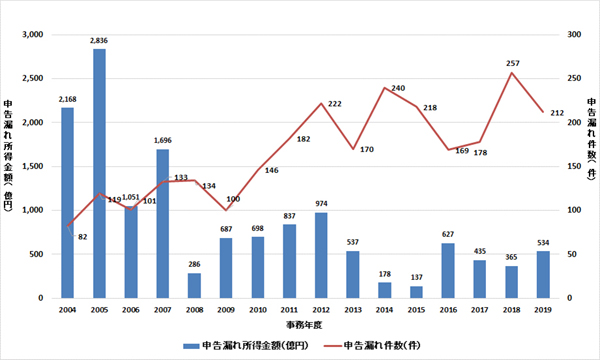

国税庁の発表によると、2019事務年度(2019年7月~2020年6月)の移転価格税制による申告漏れ所得金額は534億円で、2004~2005事務年度は2000億円超だったのに比べると大きく減っています。一方で申告漏れ件数は、2019事務年度は212件と10年前の約2倍になっており、事案の小型化が顕著になっています。

これは、国税局が調査を担当する大企業のみならず、中堅・中小企業にまで移転価格調査が広がっていることを意味しています。これまで移転価格調査の中心であった大企業は調査もほぼ一巡し、移転価格税制への対応が進んだ点などが大型事案減少の背景にあるといわれています。

【移転価格課税の状況】

(出典)国税庁報道発表資料を基に作成

海外子会社との取引においては、海外子会社に対して経済的利益を無償で供与したとして「寄附金課税」を受けるケースも多発しています。海外子会社への寄附金に当たるとされた金額は、その全額が損金不算入となるため注意しなければなりません。

指摘が多いケースとしては、海外子会社に出向した社員の給与負担が挙げられます。親会社の社員が海外子会社に出向した場合、その社員の給与は、全額海外子会社で負担するのが原則となります。しかし、往々にして海外子会社への出向社員の給与を親会社が全額負担しているケースがあります。この場合、「本来子会社が負担すべき給与を親会社が負担している」として寄附金課税の対象となってしまいます。

ただし、アジア地域などでは日本と現地の給与水準に較差があるため、親会社が海外子会社との間の給与の較差を補てんするために支給した金額(較差補填金)については、寄附金課税の対象外とされています。

また、海外子会社への資金援助が問題となる場合もあります。よく見られるのが、現地子会社の業績が低迷し赤字続きの場合などに、「業務委託費」などの名目で資金援助を行っているケースです。業務委託の事実がなく、実態は資金援助と判断されると寄附金課税の対象になってしまいます。この場合は架空の業務委託費として、重加算税という重いペナルティーが課されてしまいます。業務報告書などの成果物や、業務委託料の算定根拠の資料などを調査官に提出できない場合には、本当に業務委託があったのかと疑われてしまいます。

ほかにも、寄附金課税のリスクが高い取引として以下のようなものがあります。

・海外子会社で製造販売する商品の広告宣伝費を親会社が全額負担している場合

・海外子会社を支援するため製品を低価販売した場合

・決算期末に価格調整金の名目で子会社に支払いをし、子会社の赤字を補てんした場合

・海外子会社の財務改善の目的で海外子会社に対する債権を放棄した場合

このように、海外子会社を有する企業にとっては、移転価格課税や寄附金課税のリスクを十分に認識し、思わぬ課税を受けないための事前対策が重要となります。

執筆=多田 恭章

税理士・社会保険労務士 (一社)租税調査研究会主任研究員。TOP総合会計事務所所長。元東京国税局調査部移転価格事前確認・調査担当、都内税務署国際税務専門官、東京国税局法人課税課、国税庁国際業務課(情報交換担当)を歴任。

【T】

税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ