ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

1年間の給与総額が確定する年末、その年に納めるべき税額を正しく計算して、それまでに徴収した税額との過不足額を算出して、差額を徴収または還付し精算することが必要です。この手続きが「年末調整」です。

1年間の給与総額が確定する年末、その年に納めるべき税額を正しく計算して、それまでに徴収した税額との過不足額を算出して、差額を徴収または還付し精算することが必要です。この手続きが「年末調整」です。

給与所得者は、1つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人が少なくありません。こうした場合、勤務先で年末調整を行えば、税額の精算は済むことになります。

年末調整のためには、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(平成31年・令和元年分申告書)、「給与所得者の保険料控除申告書」(令和元年分申告書)、「給与所得者の配偶者控除等申告書」(令和元年分申告書)、また住宅の取得などをしている人からは「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の4つを提出してもらう必要があります。これに基づいて各種の控除額を確定します。

今年は、令和に入って最初の年末調整となりますので、年末調整業務の基本に加えて、改正事項など注意点も解説します。令和元年の年末調整については、国税庁のウェブサイトに詳しい解説がありますから参考にしてください。

年末調整は、原則として1年を通じて勤務している人、年の中途で就職して年末まで勤務している人などが対象となります。したがって、退職した人は対象となりませんが、死亡により退職した人、12月に給与支給を受けた後に退職した人などは年末調整の対象となります。

また、年末調整の対象とならない人は、給与収入が2000万円を超える人、2カ所から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人などです。なお、自然災害で住宅に被害が発生したため雑損控除を利用したり、医療費控除を受けたりする場合には確定申告が必要となります。

次に年末調整業務のスケジュール。11月下旬ごろ、上記の各申告書を従業員に配布し、記入してもらったものを回収して、記載内容のチェックを行うことからスタートします。その後、12月分給与が確定してから所得税の計算をします。年間の給与額、賞与額、社会保険料、源泉徴収額から確定した年間給与等総額を基に、所得税額を算出し、過不足額の精算をします。

(1)課税給与所得金額の計算

各従業員の給与について、給与所得控除後の金額から各種の所得控除額を引いて、課税給与所得金額を算出します。

(2)年調所得税額の計算

課税給与所得金額が確定したら、「令和元年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」を使って年調所得税額を算出します。住宅ローン控除を受ける従業員については、住宅ローン控除額を引いて年調所得税額を出します。

(3)年調年税額の計算

年調所得税額に102.1%をかけて、復興特別所得税を含む年調年税額(100円未満は切り捨て)を算出します。

年明けになると、税務署に法定調書(源泉徴収票と支払調書)を、従業員の住所の役所に給与支払報告書を提出します。

年末調整において住宅ローン控除を受ける従業員には、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出してもらいます。また税務署から従業員に送付してある「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が添付してあるか、確認します。

2019(平成31)年4月1日以後に提出される申告書は記載事項の見直しが行われ、住宅取得をした年月日や下記の項目について、提出者は記載が不要になりました。

<1> 住宅の取得年月日・居住開始年月日

<2> 取得対価・費用の額

<3> 床面積(特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けている場合)

<4> 2%の控除率の対象となる工事費用額

令和元年分以降の年末調整では、従業員から提出された申告書および各証明書から控除額を引き、年調年税額を算出しなければなりません。

年末調整は、ほぼ毎年何らかの法改正が行われています。そのたびに申告書の様式や計算方法が変更されます。従業員に申告書を配布する際は、その年の変更点を知らせることも重要です。

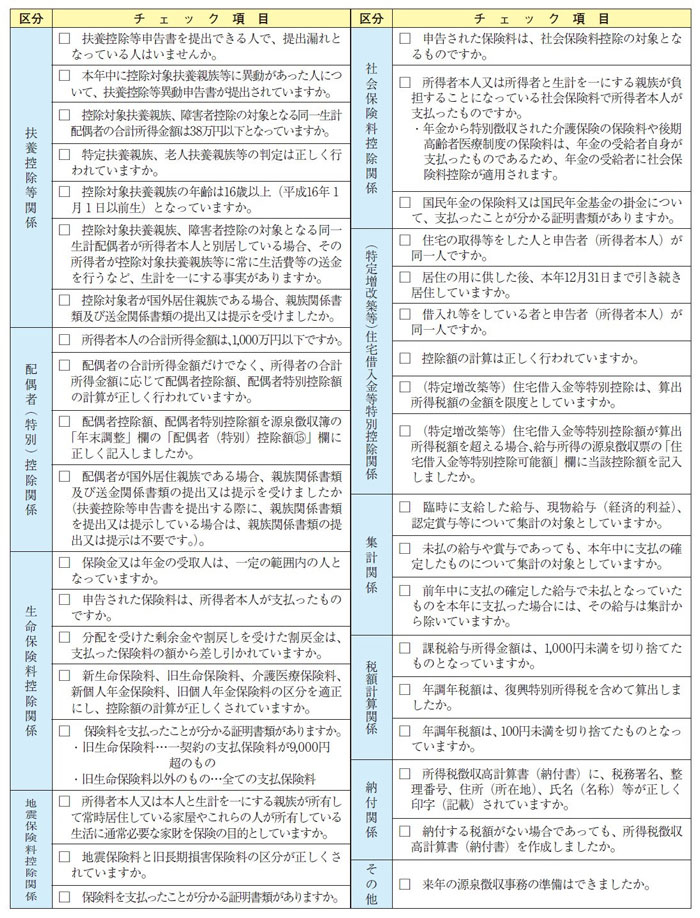

通常、会社は従業員から提出された扶養控除等申告書に基づいて年末調整業務を行います。しかし、年末調整についての知識がない従業員も多いため、会社側で申告書に記載された内容(特に、生命保険料控除の金額や新旧区分など)に誤りがないか確認が必要です。

一例として、当初は扶養親族として提出していたが、その扶養親族が年の途中で就職して扶養から外れ、勤務先にその異動申告をしていなかったケースや、夫と離婚して同一の生計になる子どもや扶養親族がいるのに寡婦控除の申告が漏れていたケースが考えられます。いずれの場合でも、年の途中で控除対象扶養親族の数に異動があった場合などは、その都度、扶養控除等異動申告書を提出するよう従業員に通知しましょう。

また、従業員が配偶者特別控除や扶養控除を受けられるのに受けていなかったというケースもよくありますので、間違いなく申告してもらうよう指示してください。

令和元年分 年末調整チェック表

(出典:国税庁「令和元年 年末調整のしかた」)

年末調整業務を完了させるためには、しっかりとした準備が必要です。いち早くスケジュールを立て、遂行していきましょう。

年末調整が終わり、税金の過不足額の精算や納付などを済ませると、令和元年分についての給与の源泉徴収事務は全て終了したことになります。次は、令和2年分の給与の源泉徴収事務を開始しなければなりません。令和2年には源泉徴収税額表の改正など変更点があります。それらについてもチェックしておきましょう。

※掲載している情報は、記事執筆時点(2019年10月31日)のものです

【関連記事・参考資料】

国税庁HP 「令和元年分 年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/h31nencho_all.pdf

執筆=並木 一真

税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。 https://namiki-kaikei.tkcnf.com/

【T】

税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ