オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

2022年3月に職業安定法(以下:職安法)が改正され、10月1日から施行されています。

今回の改正は、求職者(企業などに就職を求める労働者)が安心して求職活動を行えるようにするための環境の整備と、マッチング機能の質の向上などを目的としています。主な内容は①求人などに関する情報の的確な表示の義務化、②個人情報の取り扱いに関するルールの整備、③求人メディアなどに関する届出制の創設です。

今回は、職安法について概観した上で、改正点のうち主に求人企業(労働者を求める企業)を対象とした①と②について解説します。

職安法は、職業紹介事業などが労働力の需要供給を調整する役割を有するため、その適正な運営を確保することにより、各人にその有する能力に見合った職業に就く機会を与えて、産業に必要な労働力の充足などを目的としています(1条参照)。「職業紹介」とは、求人および求職の申し込みを受け、求人企業と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます(4条1項)。

また、今日では、求人情報サイトや求人情報誌などの求人メディアを活用して求人企業と求職者とのマッチングが行われるケースが増えています。求人メディアは、雇用関係の成立に向けて求人企業と求職者が直接やり取りするため、“あっせん”はないものの、職業紹介と同様、その適正な運用を確保する必要があります。

そこで職安法は、求人メディアを「職業紹介」とは区別し、「募集情報等提供」として、職安法の規制を及ぼしています(4条6項。なお、今回の改正により、募集情報等提供事業者の定義が拡大されましたが、求人企業にはそれほど関係ないので説明は割愛します)。

上記のような目的を達成するためには、求職者が自己の希望と適性に合った職業を選択できるよう、求人などに関する情報が適正に開示されなければなりません(労働条件などの明示)。

また、個人情報保護の必要性の観点から、求人企業が求職者の個人情報を収集、使用、保管するに当たっては、業務の目的の達成に必要な範囲内で行い、かつ、その目的について求職者に明らかにする必要があります(個人情報の保護)。こうした点を踏まえ、今回、①求人等に関する情報の的確な表示の義務化、②個人情報の取り扱いに関するルールの整備について、改正が行われました。

まずは、求人等に関する情報の的確な表示の義務化から説明しましょう。改正により、求人企業に対して、求人等に関する情報、具体的には、①求人情報、②求職者情報、③求人企業に関する情報、④自社に関する情報、⑤事業の実績に関する情報について、的確な表示をすることが義務付けられました(第5条の4、新設)。

これにより、求人企業は、これらの情報について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、以下の措置を行うなどして、求人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならなくなりました。

ⅰ、募集を終了・内容を変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。例えば、自社の採用Webサイトなどを速やかに更新することです。

ⅱ、求人メディアなどの募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容の変更を反映するよう依頼する。

ⅲ、いつの時点の求人情報かを明らかにする。例えば、募集を開始した時点、内容を変更した時点などを示します。

ⅳ、求人メディアなどの募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

「虚偽の表示」に該当するものとしては、ア、実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する、イ、「正社員」とうたいながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった、ウ、実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する、などがあります。

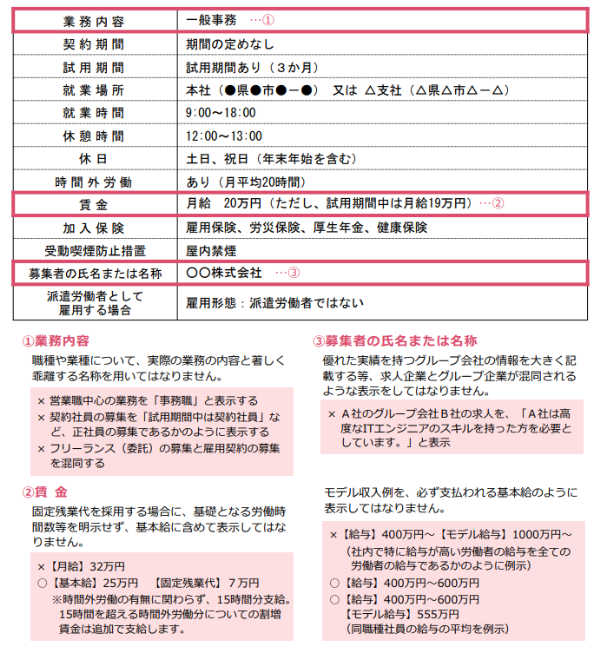

また、「誤解を生じさせる表示」をしないための注意点としては、以下の内容が参考になります。

出典:厚生労働省・求人企業向けリーフレット

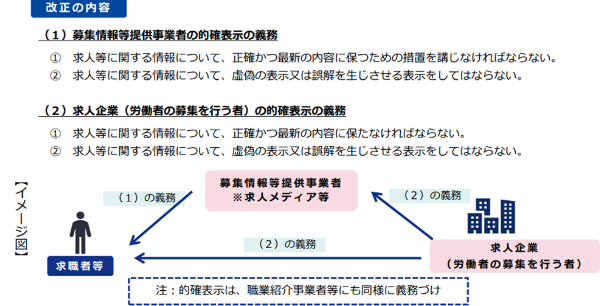

なお、改正により、求人メディアなどの募集情報等提供事業者にも、同様の義務が課されました。まとめると下記の図のようになります。

●図1 的確表示の義務

出典:厚生労働省「令和4年職業安定法の改正の概要について」

続いて、個人情報の取り扱いに関するルールの整備について解説します。改正により、求人企業が求職者の個人情報を収集、保管、使用するに当たっては、業務の目的の達成に必要な範囲内で行うだけでなく(ここは改正前から)、その目的について求職者に明らかにしなければならなくなりました(第5条の5)。

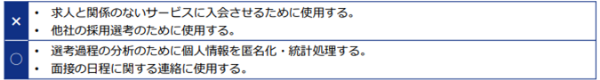

まず、「業務の目的の達成に必要な範囲内」というのは、労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要があるということです。目的の達成に必要な範囲内か否かの判断は、図2を参考にしてください。

●図2 目的の達成に必要な範囲内か否かの判断例

出典:厚生労働省・求人企業向けリーフレット

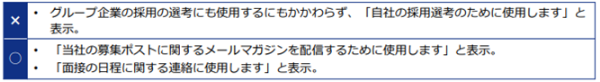

また、「業務の目的の明示」というのは、求人企業が求職者の個人情報を収集する際、求職者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、Webサイトに掲載するなどして、明らかにする必要があるということです。具体的か否かの判断は、以下が参考となります。

●図3 個人情報を収集・使用・保管する業務目的の表示例

出典:厚生労働省・求人企業向けリーフレット

以上のように、今回の職安法の改正により、求人企業は、労働条件などの明示と個人情報の保護について、一層求められるようになりました。求人をする企業においては、これらのルールを順守し、積極的に活用することにより、自社にふさわしい求職者の採用が期待されます。

執筆=上野 真裕

中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。

【T】

弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話