ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

前回(第124回)は、中小M&Aの動向と特徴・留意点についてみてきました。今回はこれらを踏まえ、中小企業経営者の方が中小M&Aをより具体的にイメージできるよう、中小M&Aのフローと用いられるスキームについて解説します。

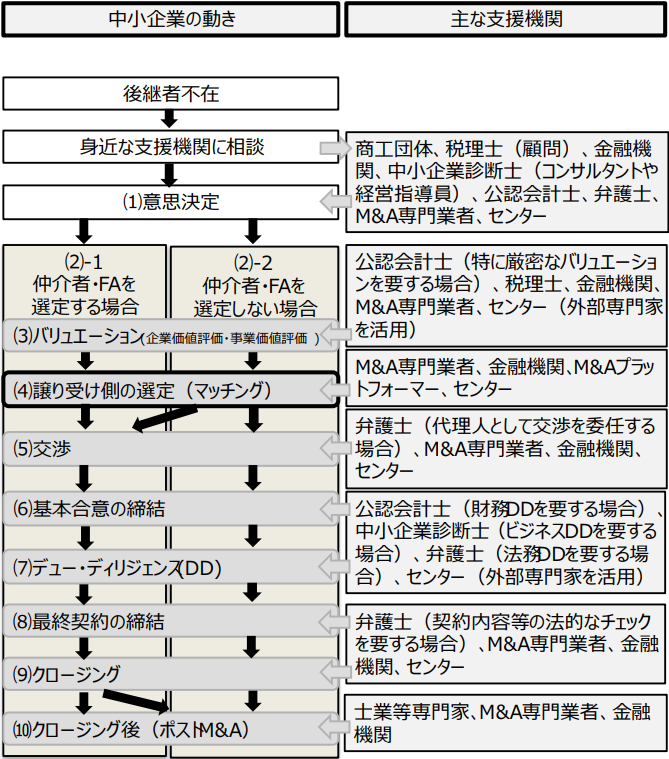

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」によれば、一般的に中小M&Aは、下図の流れで進む場合が多いとされています。

●中小M&Aのフロー

出典:「中小M&Aガイドライン(第3版)」(p33)

このフロー図ではM&Aを10工程で説明しています。それぞれについて見ていきます。なお以下では、企業または事業を譲渡する側を「売り手」、譲り受ける側を「買い手」としています。誰が「売り手」になるかはM&Aのスキームにより異なるため、これについては後述します。

(1)意思決定・事前準備

中小M&Aを実行するかの意思決定を、売り手が単独で行うことは容易ではありません。そこで身近な支援機関などに相談して、企業または事業の売却について意思決定します。

同時に、売却に向けて準備を行います。主な準備内容は下記の通りです。

① 企業または事業の売却における希望や条件の整理(対価、売り手側経営者の経営への継続関与の有無、従業員の承継など)

② スキームの検討(株式譲渡、事業譲渡など)

③ 株式・株主名簿の整理(所在不明株主、名義株への対応など)

④ 不動産、機械設備など事業用資産の整理(第三者名義・担保権設定・係争中の場合の対応、会社財産と経営者個人の財産の区別など)

(2)仲介契約・FA契約の締結

売り手は自ら買い手を探すこともありますが、それが難しい場合、仲介者、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)に買い手の探索を依頼するケースがあります。仲介者とは売り手・買い手双方との契約に基づいてマッチング支援などを行う支援機関をいいます。FAとは、売り手または買い手の一方との契約に基づいてマッチング支援などを行う支援機関をいいます。

仲介者、FAの提供する業務の範囲・内容、手数料はさまざまであり、近年はそれらをめぐってトラブルが多く報告されています。そのため、仲介者、FAの選定や業務委託契約の締結に当たっては、支援機関に相談しながら進めるとよいでしょう。

(3)バリュエーション(企業価値評価)

バリュエーションとは、企業または事業の価値を定量的に評価することをいいます。仲介者・FAや公認会計士などの専門家が売り手の経営者と面談し、提出された資料や現地調査などに基づいて売り手の企業または事業の評価を行います。

評価方法には、企業の資産に着目する「簿価純資産法」「時価純資産法」、株式の市場価値に着目する「類似会社比較法(マルチプル法)」などがあります。ここで算出された金額がそのまま企業または事業の売却額とされるわけではなく、交渉の結果、数年分の任意の利益を加算するといったケースが多く見られます。

(4)マッチング(譲り受け側候補の探索・選定)

マッチングとは、売り手と買い手がM&Aの当事者となり得る者として接触することをいいます。売り手と買い手の交渉は、マッチング後に開始します。マッチングを具体的に進めるに当たって仲介者・FAは、まず売り手を特定できない内容のノンネーム・シート(企業概要を簡単に要約した企業情報)を作成し、それを数十社程度まで絞り込んだ買い手候補のリスト(ロングリスト)内の企業に送付して打診します。その上で、関心を示した候補先から買い手となり得る数社程度をリスト(ショートリスト)化し、これらの企業と秘密保持契約を締結した上で、その後の手続きを進めます。

(5)交渉(トップ面談)

交渉の進め方は、売り手と買い手の経営者同士の面談(トップ面談)の時期や方法を含め、さまざまな形態があります。トップ面談は、互いの企業理念・企業文化や経営者の人間性などを直接確認する場であり、その後の円滑な交渉のためにも重要な機会です。トップ面談を含む交渉の際には、企業または事業の売却における希望条件を双方が明確にし、可能な限り優先順位を付け、特に絶対に譲れない点を固めておくことが望ましいでしょう。

(6)基本合意の締結

交渉により売り手と買い手がおおむね条件合意に達した場合は、売り手と買い手との間で、最終契約におけるスキーム(株式譲渡、事業譲渡など)、デュー・ディリジェンス(DD)前の時点における譲渡対価の予定額、売り手側の経営者その他の役員・従業員の処遇、最終契約時点までのスケジュールなど、主な合意事項を盛り込んだ基本合意を締結します。

(7)デュー・ディリジェンス(DD)

デュー・ディリジェンス(DD)とは、主に買い手が、売り手の財務・法務・ビジネス(事業)・税務などの実態について、FAや士業等専門家の協力を得て調査する工程です。譲渡対価の精査や、調査結果から判明した実態を踏まえた事業改善実施などを目的に実施します。

(8)最終契約の締結

デュー・ディリジェンス(DD)で発見された点や基本合意で留保していた事項について再交渉を行い、最終的な契約を締結する工程です。中小M&Aの実務においては、株式譲渡か事業譲渡の手法が選択される場合が多いです。仲介者・FAや士業等専門家のアドバイスを受けながら、契約内容に必要な事項が網羅されているかを最終的に確認した後、調印します。

(9)クロージング

中小M&Aの最終段階であり、株式等の譲渡や譲渡対価を支払います。売り手は、買い手から譲渡対価の全部または一部が確実に入金されたかを確認することが重要です。

(10)クロージング後(PMI)

売り手側の経営者は、PMI(Post-Merger Integration, M&A実行後における事業の統合に伴う作業)として、買い手による円滑な引き継ぎが実現できるよう誠実に対応する必要があります。最終契約において、売り手側経営者に具体的な協力義務などを定めている場合には、その義務を果たす必要があります。

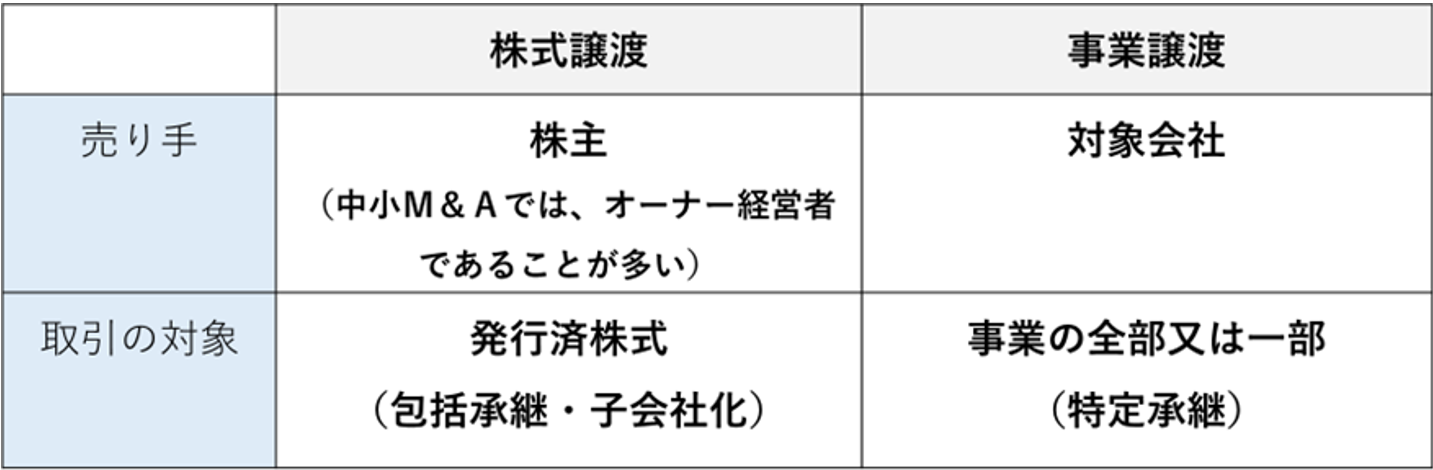

中小M&Aに用いられる主な手法に、株式譲渡と事業譲渡があります。この2つの違いを説明します。

■株式譲渡

株式譲渡とは、売り手側の株主(中小M&Aでは、オーナー経営者が多い)が、保有している発行済み株式を買い手側に譲渡する手法をいいます。売り手側(対象会社)を買い手側の子会社とするイメージです(包括承継といいます)。株式譲渡の対価は、売り手側の会社ではなく株主が取得します。

株式譲渡においては、売り手側の株主が変わるだけで、会社組織は買い手側がそのまま引き継ぐ形となり、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可などは原則としてそのまま存続します。また、手続きも事業譲渡などの他の手法に比べて相対的に簡便です。

注意すべきは未払い残業代、貸借対照表上の数字には表れない簿外債務、紛争に関する損害賠償債務など、現時点では未発生であるものの将来的に発生し得る偶発債務も、買い手側がそのまま引き継ぐ点です。

■事業譲渡

事業譲渡とは、売り手側(対象会社)が有する事業の全部または一部(土地、建物、機械設備などの資産や負債に加え、ノウハウや知的財産なども含む)を、買い手側に譲渡する手法をいいます。資産、負債、契約および許認可等の譲渡される事業に属する権利義務を個別に移転させる方法です(特定承継といいます)。事業譲渡の対価は、売り手側の対象会社が取得します。

資産、負債、契約および許認可等を個別に移転させるため、債権債務、雇用関係を含む契約関係を一つひとつ、債務者や従業員の同意を取り付けて切り替えていかなければなりません。譲渡する資産の中に不動産を含むような場合には、所有権移転などの登記手続きも必要となります。また、事業継続に必要な許認可等は買い手側に承継されないことも少なくなく、その場合には買い手側で許認可等を新規に取得する必要があります。このように事業譲渡は、株式譲渡に比べて手続きが煩雑になるのが一般的です。

それでも事業譲渡の方法が採用されるのは、個別の事業・財産ごとに譲渡が可能なため、売り手側(対象会社)は事業の一部を手元に残しておくなど、株式譲渡では実現できないことが可能となり、また、買い手側は特定の事業・財産のみを譲り受けられるため、簿外債務や偶発債務などを承継するリスクを遮断しやすいというメリットがあるからです。

株式譲渡と事業譲渡の違いを簡単にまとめると下表になります。契約の売り手当事者と取引の対象が異なる点が大きな違いであり、上述のようなメリット、デメリットが生じます。それゆえ、中小M&Aのスキームを選択するに当たり、違いを踏まえて、当事者にとってのM&Aの目的を実現できるスキームを選択・採用することが求められます。

執筆=上野 真裕

中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。2003年弁護士登録。小宮法律事務所(2003年~2007年)を経て、現在に至る。2020年中小企業診断士登録。主な著作として、『退職金の減額・廃止をめぐって』『年金の減額・廃止をめぐって』(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。

【T】

弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話