ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

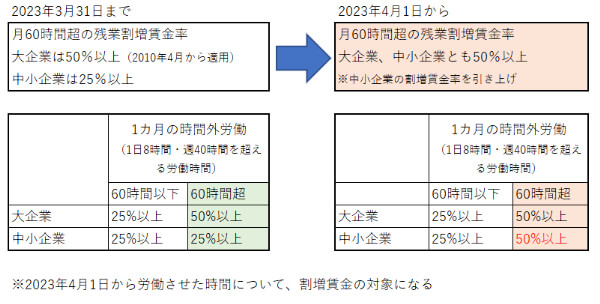

2023年4月1日より、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率についても、50%以上に引き上げられることになりました。

月60時間を超える時間外労働について割増率を50%以上とすること(労働基準法:以下労基法、37条1項ただし書き)は、長時間労働に従事する労働者の割合が30歳台男性を中心に高止まりしている状況を改善する一方策として、2010年4月1日から施行されています。

ただし、この規定は中小企業の実情を考慮し、当分の間、中小事業主の事業について適用しないとされていました(労基法138条。なお「中小企業主」の要件については、同条を参照)。しかしながら、この適用猶予規定について、2018年の働き方改革関連法による労基法改正で廃止され、2023年4月1日より、中小企業にも適用されることになりました。

中小企業には無駄な労務費を支払う余裕はありません。労務費の適正化を図るため、時間外、休日、深夜といった労働を行わせた場合の割増賃金について、2回に分けてポイントを解説します。

まず前提として、使用者は労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条1項4項)。

割増賃金は、時間外・休日労働については通常の労働時間・労働日に付加された労働であり、深夜労働も時間帯の点で特別の負担を伴う労働であるため、労働者に一定額の補償をすること、および使用者に経済的負担をさせることによってこれら労働を抑制することが目的です。

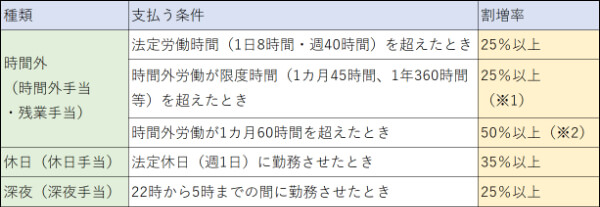

そして割増賃金率は、労働基準法37条1項4項および政令(割増賃金率令)によって、それぞれ以下のように定められています。

●図1 労働基準法に定められた割増賃金は3種類

※1 25%を超える率とするよう努めることが必要

※2 中小企業については2023年4月1日から適用

出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」を基に作成

この中で、1カ月60時間を超える時間外労働について割増率を50%以上とすることが、前述の通り中小企業にも2023年4月1日より課せられます(下表参照)。

●図2 2023年4月1日から中小企業の割増率が変わる

出典:厚生労働省パンフレット(2022.4)を基に作成

この結果、2023年4月1日以降は中小企業においても、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせた場合には、割増賃金率が、最低でも深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%になります。

このように、割増賃金は中小企業の経営に大きな影響を与えます。そこで今回は、割増賃金の基礎となる賃金の計算方法など基本的事項について解説します。

割増賃金は、次のように計算します。

割増賃金額 = 1時間当たりの賃金額(時間単価)

× 時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた時間数

× 割増賃金率

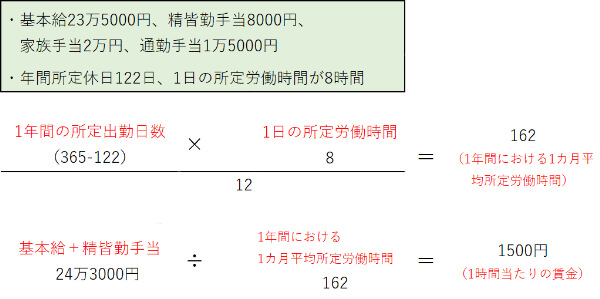

このうち「1時間当たりの賃金額(時間単価)」は、月給制の場合、

月の所定賃金額 ÷ 1年間における1カ月平均所定労働時間

によって、算出します。

「1年間における1カ月平均所定労働時間」とするのは、「1カ月」といっても月によって所定労働時間が異なるので(1日8時間労働の場合、労働日が20日の月は160時間、21日の月は168時間、22日の月は176時間など)、1年間の所定労働時間の合計を12で割り、月ごとの不均衡をなくすためです。

また、「月の所定賃金額」は月給とほぼ同義ですが、ここでいう「月給」には、①家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、②臨時に支払われた賃金(結婚手当など)、③一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません(労基法37条5項、労基則21条。除外賃金)。

①は労働とは無関係の労働者の個人的事情に基づくものであり、②は支給事由の発生が不確定であり、通常の労働時間または労働日の賃金といえず、③は計算技術上、割増賃金の基礎への算入が困難といった事情があるからです。

ここで注意すべきは、①は名称のいかんを問わず、実質的に判断されるということです。したがって、家族手当、通勤手当などといっても、扶養家族の有無や数、実際にかかる通勤費用の額などは関係なく、一律に支給されるものは除外賃金とならず、「月給」に含まれます。

つまり、手当や賞与の支払い方によって、基本給は同じでも「1時間当たりの賃金額(時間単価)」が異なり、時間外手当も異なる可能性があります。本来はこうした点を計算に入れて、手当や賞与の支払い方も検討すべきなのです。以上を踏まえた実際の「1時間当たりの賃金額(時間単価)」の計算は、図3を参考にしてください。

●図3 1時間当たりの賃金額の計算例

出典 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 ―割増賃金編―」を基に作成

基本給が決まっている場合は上記のような計算なので分かりやすいでしょう。それに対して歩合給制の場合は、どのように計算すればよいのでしょうか。歩合給は、「出来高払い制」「請負給制」ともいい、「売り上げに対して○%」「契約成立1件に対して○円」などと営業成績(売上高)に応じて支払われる賃金です。

この場合、「1時間当たりの賃金額(時間単価)」は、賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において、歩合給制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間数で割って算出します(労基則19条1項6号)。

そして、その時間単価に、時間外労働の時間数と割増賃金率(例えば時間外労働であれば「0.25」)を掛けて、割増賃金額を算出します。ここで注意すべきは、割増賃金率は「1.25」ではなく「0.25」とすることです。これは、歩合給制の場合、月給制の場合と異なり、「1」の部分は歩合給の中に含まれていると説明されています。

具体例で検討してみましょう。例えば、ある営業職の労働者が、月の歩合給の合計が19万円であり、その月に時間外労働18時間を含めて190時間労働していた場合、割増賃金額は以下のように計算します。

1時間当たりの賃金額(時間単価)

190000円 ÷ 190時間 = 1000円

1時間当たりの割増賃金額

1000円 × 0.25 = 250円

当月の割増賃金額

250円 × 18時間 = 4500円

つまり、当該月の給料は歩合給19万円に割増賃金額4500円を加えた19万4500円となります。

実際には、営業職の月給として一定の固定給を設けた上で、それに加えて営業成績に応じた歩合給が支給されるケースも多いと思います。

この場合の時間単価の算出は、月給のうち固定給部分については、固定給を1カ月平均所定労働時間で割って算出し、歩合給部分については、歩合給額をその月の総労働時間数で割って算出します。

アルバイトやパートなどは、時間帯ごとに時給が異なる場合が珍しくありません。この場合には、「1時間当たりの賃金額(時間単価)」をどのように計算すればよいのでしょうか。

この場合は、時間外労働が発生した時間帯ごとに割増賃金の計算を行う必要があります。例えば18時までは時給1000円、18時以降は時給1200円というケースを考えてみましょう。時給1000円の時間帯に時間外労働を1時間行った場合には、1000円×1.25=1250円の割増賃金が発生し、時給1200円の時間帯に時間外労働を1時間行った場合には、1200円×1.25=1500円の割増賃金が発生することになります。

次回、後編ではどういうケースで割増賃金を払う必要があるのかなどについて詳しく解説します。

執筆=上野 真裕

中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。

【T】

弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話