ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

【前編】では、2023年4月1日から、割増賃金の比率が一部引き上げられることについて注意を促し、割増賃金の概要(割増率)や割増賃金の計算方法などについて見てきました。

【後編】では、【前編】の解説を踏まえ、前半部分では具体的なケースについて見ていきます。また、後半部分では、誤解しやすいあるいは取り扱いに迷うようなケースについて、いくつか見ていきます。

まず【前編】の確認も兼ねて、どのような場合に割増賃金が発生するのか見て行きます。

・1日単位の時間外労働

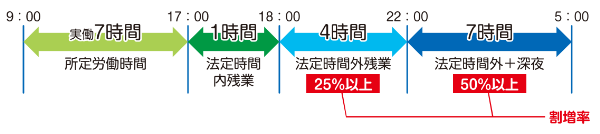

<ケース> 所定就業時間(始業時から就業時までの時間)は午前9時から午後5時、うち休憩時間を1時間(実働7時間)としている会社の場合。

この場合、18時から22時までが25%以上、22時から翌日5時までが50%(時間外25%+深夜25%)以上の割増率で割増賃金が発生します。また、1カ月の時間外労働が60時間を超えるときは、割増率がそれぞれ50%以上、75%(時間外50%+深夜25%)以上となります。

注意点としては、法定労働時間(8時間)内であっても所定労働時間を超えた部分(法定時間内残業、17時~18時)にも、残業代が発生するということです。ただし、法定時間内なので、通常の1時間当たりの賃金を支払えばよく、割増は不要です。以上をまとめたのが、図1です。

●図1 1日単位の時間外労働の割増率

出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編―」をもとに作成

・休日労働

<ケース> 法定休日である日曜日に午前9時から午後12時まで勤務。うち休憩時間は1時間(実働14時間)。

この場合、22時までが35%以上、22時以降が60%(時間外35%+深夜25%)以上の割増率で割増賃金が発生します。なお、法定休日に時間外労働をさせても別途時間外手当を支払う必要はありません。まとめると図2のようになります。

●図2 休日労働の割増率

出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編―」をもとに作成

・週単位の時間外労働

時間外労働による割増賃金は、1日単位の場合だけでなく、1週40時間を超えた場合にも発生します。「超えた」か否かは、日曜日から起算し、週の労働時間数を合計して判断します。2つのケースを見ていきます。

<ケース> 1日7時間、週6日間勤務した場合

●図3 週単位で時間外労働となる場合(通常の場合)

この場合、1日8時間は超えませんが、週42時間労働となるので、2時間分の時間外手当(割増賃金)が発生します(図3参照)。なお、土曜日は法定休日ではないので、休日手当を支払う必要はありません。この場合の割増率は25%以上になります。

<ケース> 所定労働時間が1日7時間、週6日間勤務。火曜日に1時間残業、水曜日に2時間早退した場合

●図4 週単位で時間外労働となる場合(平日に残業と早退がある場合)

このケースでは、火曜日は1日8時間を超えるので、1時間分の時間外手当(割増賃金)が発生します。水曜日は2時間早退していますが、この週の通算(ただし、火曜日の時間外労働1時間分は、1日単位で考慮済みのため除きます)では41時間労働となるため、土曜日の1時間分について時間外手当(割増賃金)が発生します(図4参照)。その割増率はケース3と同様です。

最後に、割増賃金の計算や支給に当たって誤解が生じやすいあるいは取り扱いに迷うケースについて、まとめて見ておきます。

1)振替休日と代休

振替休日(休日振替、休日の振り替え)とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。これに対し代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとすることです。

両者は、休日労働する前に他の労働日を休日とすることが決まっていたか否かという点で異なり、かかる違いから、労働日が休日労働となり割増賃金が発生するか否かについて、扱いが異なります。

振替休日は、あらかじめ休日と定められた日が「労働日」となり、その代わりとして振り替えられた日が「休日」となります。したがって、もともとの休日に労働させた日は休日労働とならず、割増賃金の支払い義務は発生しません。これに対し代休は、前もって休日を振り替えたことにはならず、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

2)1日の労働時間の起算点

就業規則などで、午前9時から午後6時(うち1時間を休憩時間)を勤務時間としている会社において、実際には従業員を交代で朝8時から掃除当番として出勤させていた場合、掃除当番日の労働時間の起算点は、午前8時または午後9時のいずれでしょうか。

この点、1日の労働時間は、就業規則などで定められた就業時間ではなく、実際に勤務を開始した時間(午前8時)から起算します。したがって、上記の例では、午後5時以降が時間外労働となります。

3)残業手当の一律支給

時間外労働による割増賃金(残業代)の計算が手間であるため、実際の残業時間にかかわらず、「業務手当」として一律に支給することは許されるでしょうか。

この点、法所定の割増賃金に代えて一定額の手当を支払うことも、法所定の計算による割増賃金額を下回らない限り、許されます。ただし、法所定の計算方法によらない場合にも、割増賃金として法所定の額が支払われているか否かを判定できるように、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金相当部分とを区別できるようにする必要があります。また、一律支給する業務手当が、残業手当の定額払いであると就業規則などに明記する必要があります。

4)残業時間の端数処理

タイムカードを使って1分単位で労働時間を管理している会社が、毎日の残業時間を1分単位で集計するのが大変なため、15分未満を切り捨て、15分以上を30分に切り上げて計算することは許されるでしょうか。

この点、法定労働時間を超える労働は、厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要するので、残業時間の端数を1残業ごとに切り捨てることは許されません。ただし、実際の便宜を考慮し、1残業に生じた分単位の端数を1賃金計算期間ごとに集計して、この集計結果について、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、「常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められる」として、許されます。

以上のように割増賃金の支払いは考慮すべき点が多く、非常に手間がかかり、人事や経理の業務に負荷がかかるとお分かりいただけたかと思います。もちろん、それに加えて割増賃金を支払うことは人件費増につながります。こうしたことから、経営者としては、割増賃金の仕組みをきちんと把握し、時間外労働を減らす取り組みが大切になります。

執筆=上野 真裕

中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)・中小企業診断士。平成15年弁護士登録。小宮法律事務所(平成15年~平成19年)を経て、現在に至る。令和2年中小企業診断士登録。主な著作として、「退職金の減額・廃止をめぐって」「年金の減額・廃止をめぐって」(「判例にみる労務トラブル解決の方法と文例(第2版)」)(中央経済社)などがある。

【T】

弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話