オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

株式会社では、会社法において株主総会を事業年度ごとに開催することが義務付けられています。ただ、中小の非上場の株式会社は、決算に当たって顧問税理士などと相談して、実際には株主総会を開かず、「議事録」を作成して済ませることも珍しくありません。業歴は長くても、これまでに一度も株主総会を開催したことがないという中小企業は結構多くあるでしょう。

しかし、株主総会は株式会社の経営に関する重要事項を決定する機関ですから、株主総会決議を一切経ないまま経営を続けていると、経営陣や株主の間で紛争が生じたような場合に経営の正当性が問いただされ、紛争が激化するリスクが生じます。

そうはいっても株主総会の開催というと、何か面倒なイメージを抱かれるかもしれません。しかし、今日においては、株主がインターネットなどを利用して株主総会に参加・出席する方法が実務に根付き始めており、非上場の中小企業であっても、これまで以上に容易に株主総会を開催できる環境が整ってきています。そこで本稿では、株主がインターネットなどを利用して参加・出席する株主総会、すなわちバーチャル株主総会について、概要を解説します。

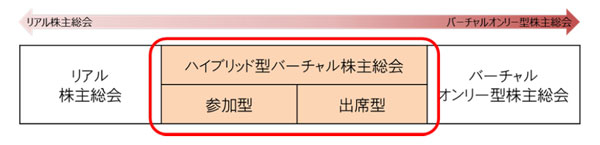

これまでの一般的な株主総会は、物理的に存在する会場において、経営陣と株主が一堂に会して開催されていました(リアル株主総会)。これに対して、リアル株主総会を開催する一方で、当該リアル株主総会の会場に足を運ばない株主についても、インターネットなどを利用して遠隔地からこれに参加・出席することを許容する株主総会も開催されるようになっています。このインターネットと従来のリアルを組み合わせたタイプの株主総会は、一般的にハイブリッド型バーチャル株主総会と呼ばれています。

さらに今日では、バーチャルオンリー株主総会も認められるに至っています。バーチャルオンリー株主総会では、リアル株主総会は開催せずに(株主の集まる物理的な会場は設けずに)、すべての株主がインターネットなどを利用して株主総会に出席します。

経産省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」より

このように、今日では株主の参加・出席の形態から、株主総会は3つのタイプに分類することが可能となっています。ただし、このうち非上場の企業が開催できるのは、現時点ではリアル株主総会またはハイブリッド型バーチャル株主総会のいずれかに限られます。

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会とハイブリッド出席型株主総会に分類できます。

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会では、インターネットなどで参加する株主(バーチャル参加株主)は、傍聴扱いとなり、株主総会当日の審議と採決に加わることはできません。すなわち、バーチャル参加株主は当該株主総会を傍聴することは可能ですが、当該株主総会において質問をしたり動議を提出したりすることはできず、採決の場面において賛否の議決権を行使することもできません。株主総会当日の審議と採決に加わることを希望する株主は、リアル株主総会の会場に足を運ぶ必要があります。

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会は、バーチャル参加株主による乱用的な質問の増加などといった懸念が生じることもなく、企業にとって採用しやすいタイプといえるでしょう。ただし、株主総会当日の審議・採決に加わることを希望する株主が多くいるようなケースでは、そのメリットを生かし切れないことがあるでしょう。

ハイブリッド出席型株主総会は、株主にインターネットなどでの「出席」(バーチャル出席)を認めるタイプの株主総会です。すなわちバーチャル出席した株主は、リアル株主総会に出席した株主と共に、株主総会当日の審議・採決に加わることが可能です(質問、動議提出、議決権行使などが可能ということ)。

ハイブリッド出席型株主総会は、株主に対してバーチャル出席という追加的な出席手段を提供するものであり、リアル株主総会の開催場所とバーチャル出席株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されていることが求められます。また、バーチャル出席株主に対して審議・採決に加わることを認める以上、①バーチャル出席株主の本人確認の実施、②バーチャル出席株主からの質問や動議の取り扱い方法の決定(例えば、チャット機能を利用してテキストで受け付けるなど)、③バーチャル出席株主が株主総会当日に議決権を行使できるようにするためのシステム整備、なども求められます。

株主総会の決議は、決議方法に不備があり、それが法令違反などに当たると取り消されてしまうことがあります。ハイブリッド出席型株主総会を開催する場合は、上記①~③などを適切に行わないと、決議取り消しのリスクが生じることに十分な留意が必要です。実際に開催するに当たっては、経済産業省が2020年2月に公表した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」などを参考にしてください。

バーチャル株主総会の極め付きは、バーチャルオンリー株主総会でしょう。ただ、株主総会のルールを定めている会社法は、物理的な会場を設置しないバーチャルオンリー株主総会を認めていないと解されています。現在では、産業競争力強化法が、会社法の特例として一定の要件を満たした上場企業のみに、バーチャルオンリー株主総会の開催を認めています。

ただ、非上場の企業においても、バーチャルオンリー株主総会の開催ニーズはあると思われます。将来会社法の改正作業が行われることとなった暁には、あらゆる企業が利用できるバーチャルオンリー株主総会が議論され制度化されることを期待したいと思います。

執筆=植松 勉

日比谷T&Y法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)、平成8年弁護士登録。東京弁護士会法制委員会商事法制部会部会長、東京弁護士会会社法部副部長、平成28~30年司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)、令和2年司法試験予備試験考査委員(商法)。主な著書は、『会社役員 法務・税務の原則と例外-令和3年3月施行 改正会社法対応-』(編著、新日本法規出版、令和3年)、『最新 事業承継対策の法務と税務』(共著、日本法令、令和2年)など多数。

【T】

弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話