ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

略語やカタカナばかりのIT用語。何となく分かったつもりでも、なかなか自信が持てない。そんなIT初心者の社長にも、分かりやすく理解できるようにITキーワードを解説する本連載。今回は、会社で日常化しているかもしれない「PPAP(ピーピーエーピー)」だ。

「社長、お得意さんからPPAPはもうやめてくれと言われてしまいました」(総務兼IT担当者)

「そうか?ワシあの踊り、好きやぞ。ぺんぱいなっぽーあっぽーぺん♪元気出るやないか」(社長)

「その“ピーピーエーピー”じゃないですよ」(総務兼IT担当者)

「なに、ピーティーエー?子どもたちも学校を出ているし、ワシもPTAの役員や保護者会からはとっくに卒業しているぞ」(社長)

「PTAではなく、PPAPですよ。パスワード付きの暗号ファイルをメールに添付して送る手順をそう言うんです。最近は情報保護の観点から問題になっています」

「保護者会でも最近は情報保護に敏感らしいな」

「ですから保護者会ではないんですよ……」

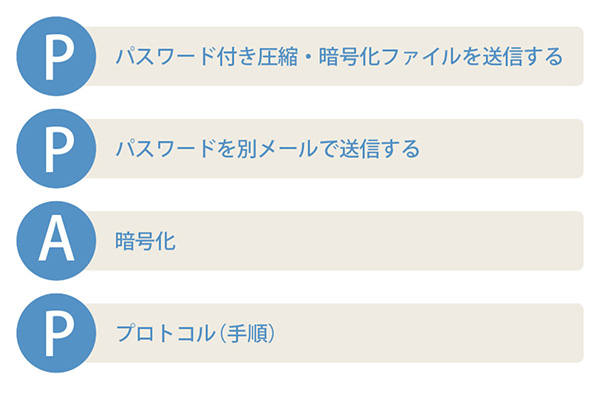

PPAPは英語の略語のように思えますが、日本生まれの造語です。パスワード付き圧縮・暗号化ファイルを送信する「P」、パスワードを別メールで送信する「P」、暗号化の「A」、その手順(プロトコル)の「P」の頭文字を組み合わせたものです。企業や官公庁などでメールのセキュリティ対策として利用されてきましたが、情報保護の観点から利用を見直す動きが広がっています。

Q PPAPの何が問題なのですか

取引先などへ暗号化ファイルをメールに添付して送る際、ファイルを元に戻すパスワードを別メールで送れば安全と思いがちです。しかし、メールを誤送信すれば受信相手にファイルを見られてしまいます。また、攻撃者にメールアカウントを乗っ取られれば、すべてのメールがのぞき見されます。メールを分けて送信してもあまり意味がないという見解もあります。情報漏えいのリスクがないとは言えないのです。さらに、万一マルウエアなどを含むファイルが送信された場合にゲートウェイ型のウイルス対策では検知できず、感染拡大を助長する可能性もあります。

Q 中小企業にPPAPは関係ないのでは?

企業規模に関係なくメールのセキュリティ対策は重要です。メールの添付ファイルをうっかり開いてウイルス感染した事案は枚挙にいとまがありません。PPAPも同じような感染リスクがあります。

悪意のある第三者がウイルスを埋め込んだ暗号化ファイルを送り付け、わざわざパスワードを別メールで知らせるというケースもあります。オフィスで仕事をしていれば、怪しい添付ファイルが届いたときに周囲に相談できますが、テレワークでは相談相手がおらず、うっかり添付ファイルを開いてしまうことも考えられます。

Q サイバー攻撃に遭ったらどうすればよいですか

万一ウイルスに感染した場合、ウイルスを駆除してパソコンを復旧させなければいけません。専門家に支援を頼む必要があります。感染後の対応を支援してくれるセキュリティサービスもあります。信頼できるITサービス事業者に相談するといいでしょう。

また、メールに替わるファイル送信方法の1つに、クラウドストレージサービスがあります。社内・社外とのファイル交換が手軽に行えます。併せて導入を検討するとよいでしょう。

「社長、IT予算がピーピーなのは承知していますが、わが社もセキュリティのサポートを受けましょう」(総務兼IT担当者)

「君はこないだワシに社員向けのメールを誤送信していたな。いいかげんPTAだぞ」(社長)

「だからPTAは関係ないんですよ」

「(P)パッパとやって(T)たまには(A)安心させてくれ」

「早速ITの(P)パートナーに(T)たっぷり(A)アウトソーシングの相談します」

※NTT西日本グループでは恒常的なウイルス監視を行い、メール送信時は誤送信防止の仕組みを導入しています

執筆=山崎 俊明

【MT】

脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」