ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

生成AIのビジネス利用が広がり、追いついていくのが大変。そんなIT初心者の社長にも、分かりやすく理解できるようにITキーワードを解説する本連載。今回は、AIを悪用して詐欺の手口にも使われる偽情報「ディープフェイク」だ。

「釣りのサイトを見ていたら、東京湾で80cm超の魚が釣れたという写真が載っていたんだよ。今度行ってみようかな」(社長)

「そんな大きな魚、本当にいるんですか。ディープフェイクじゃないんですか?」(総務兼IT担当者)

「ディープフェイクってなんだ。深海魚と何か関係があるのか」

「AIで人工的に画像や映像などを生成することです。大物が釣れるとか言って、金銭をだまし取るフィッシング詐欺かもしれません」

「ディープフェイクに、フィッシング。なんだか頭がこんがらがりそうだよ。情報を整理して説明してもらえるかな」

ディープフェイクは、AIのディープラーニング(深層学習)とフェイク(偽物)を組み合わせた造語です。具体的にはAI技術で人工的に画像や映像、音声などを合成したもので、動画の吹き替えや手術のシミュレーションなどあらゆる分野で活用されています。

一方、著名人などに似せて作成した画像や映像、音声などを作成して本人になりすましたり、現実の映像や音声などの一部を改変して偽の情報を発信したりといった事案が発生しています。AI技術が進化し、本物とフェイクを見分けるのは非常に難しくなっています。

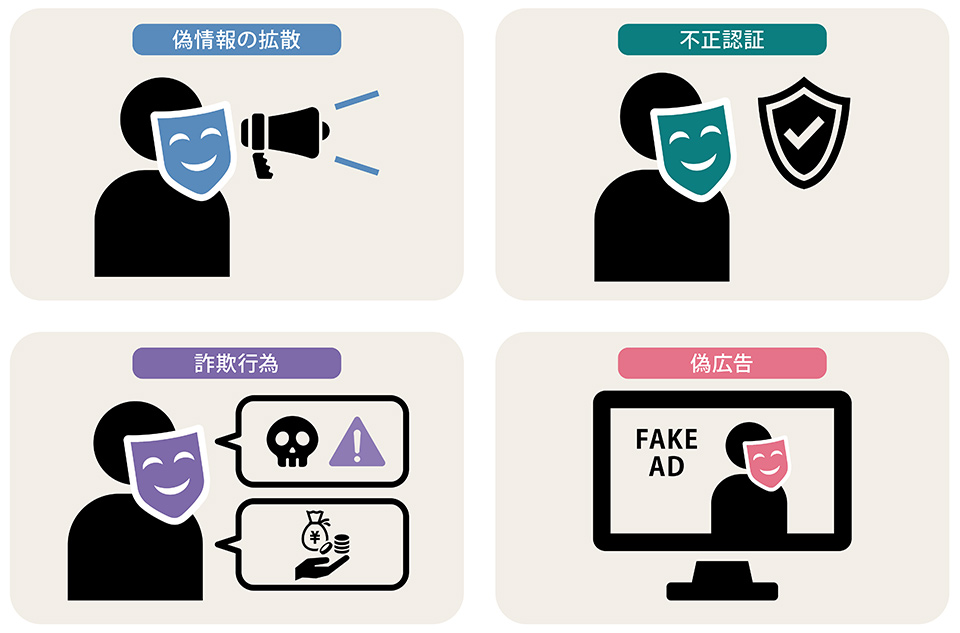

ディープフェイクが悪用されると、偽情報の拡散や偽広告による企業イメージの毀損(きそん)、不正認証や詐欺などのリスクがある

Q ディープフェイクが広がる背景にはどんなことがありますか。

AI技術が進化し、誰でも比較的容易に利用できるようになったことが挙げられます。また、従来は人物画像の顔のみ他の人物に入れ替える程度でしたが、今ではリアルタイムに偽造映像を生成したり、長時間の動画でも一貫性のある生成が可能になったりと、精度が飛躍的に向上しています。

Q ディープフェイクはどのように悪用されているのですか。

政治家や著名人のフェイク映像が作成され、あたかも本人が発言したかのような偽の情報が出回ってしまうケースがありました。他にもフェイク映像で企業の役員になりすまして部下に金銭を通常と異なる口座に振り込ませたり、巧妙な偽文書を作成して偽サイトに誘導し、クレジットカード番号などの個人情報を盗み取ったりする手口もあるので注意が必要です。

Q ディープフェイクの被害を防ぐにはどうすればいいでしょうか。

ディープフェイクを検出するためのツールも開発されていますが、日々進化するAI技術に対して完全に対応できるとは言えないのが実情です。従業員に対して定期的なセキュリティ教育を行い、ディープフェイクを含むAI活用のリスクと脅威について理解を深めていくべきでしょう。また、年々巧妙化するサイバー攻撃に備えるべく情報セキュリティ対策は定期的に見直すことも必要です。

「社長、ディープフェイクのこと分かっていただけましたか。ご覧になった魚の画像もフェイクかもしれません」(総務兼IT担当者)

「AI技術が発展するのはありがたいが、それを悪用するのは許せんな。本物と偽物の区別もつかなくなる」(社長)

「金融機関などを装って偽のメールを送り付け、偽サイトに誘導するフィッシング詐欺もあるので、社長も釣られないようにしてください」

「魚を釣るのは好きだが、釣られるのは困る。不審な情報には注意しないといけないな」

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=山崎 俊明

【MT】

脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」