ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

登山に欠かせないアイテムの1つに地形図があります。使いこなすには勉強と練習が必要なこともありますが、今回は難しい話は一切なし。地形図に使われている地図記号にまつわる面白い話をお届けします。実際に地形図を見ながら読んでみてください。

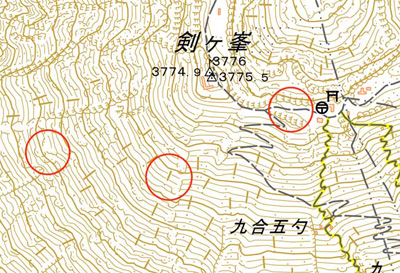

まず、手始めに富士山の地形図を開いてみましょう。インターネットに接続できる環境なら「地理院地図(電子国土Web)」にアクセスしてください。地図が開いたら富士山頂上周辺をズームアップします。山頂から中腹にかけて見てみると、等高線と直角に「!」のようなものがたくさん描かれていることに気付きます。一見、模様のようにも見えますが、これもれっきとした地図記号で「雨裂(うれつ)」を表しています。

雨裂とは雨水や雪解けなどによってできる小さな崩壊地のことです。富士山の上部は火山による噴出物が積もった、岩や砂れきでできています。砂れき部分は大雨などで崩れやすく、富士山には小さな雨裂がたくさんできるのですが、地形図にもそれが表されているのです。

富士山山頂部の地形図(2万5000分の1地形図「富士山」)。雨裂や岩崖、岩などの地図記号で、山の表面が描写されている

記号上部の線は谷地形であることを、下の「・」は崩壊によって谷地形の下にたまった土砂を表現しています。したがって、地形図でこの記号を見れば、どの方向に崩壊しているか(斜面のどちらが高くて、どちらが低いか)が一目で分かります。「雨裂」記号は火山地形、砂れき地のほか、山間部の崩壊地などでも見られるので探してみてください。

また、「剣ヶ峯」と書かれた右下に五角形が連なったようなギザギザした記号がありますね。これは岩でできた崖を示しています。高さ3m、幅75m以上ある崖にこのマークが使われます。「雨裂」同様、これにもちゃんと向きがあり、この例でいうと地形図の下から上側に向かって斜面が落ちていることを示しています。富士山の山頂部は「お鉢」といわれる火口があり、これはその縁の崖の部分なのです。

さらに、地図の左側、モコモコと描かれているのは「岩」です。2万5000分の1地形図では1.5~2㎜ほどの大きさの記号ですが、実際のサイズは数十メートルに及ぶこともあります。航空写真などを基にして、できるだけ正確に岩の形が描かれているのです。日本全国の地形がこのようにして網羅されていることを思うと、地形図作りは気の遠くなるような作業ですね。

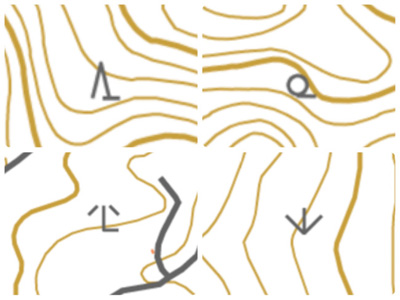

さて、登山者がよく目にするのは「針葉樹林」、「広葉樹林」の記号ではないでしょうか。私が初めての山へ行くときには、地形図に描かれているこのマークを見て、その山のどこが針葉樹林なのか、広葉樹林なのかをあらかじめチェックします。

低山で針葉樹林のマークがあれば、植林帯であることが多いので展望がきかず、変化の少ない道が続くことが想像できます。広葉樹林の記号ならば、春は新緑、秋は紅葉が楽しめることを地図から読み取ることができます。

竹林の記号は、シンプルながら竹の特徴を捉えていて分かりやすく、優れたデザインだなと思います。このほか、鳥の足跡のような3本の線で描かれた「ハイマツ地」の記号がわざわざ作られているのは、山好きとしてうれしいところです。

さて、「針葉樹林」「広葉樹林」「竹林」に共通しているのは、記号の右下に短い横線が入っていること。これは木の影を描いているのだそうです。大正時代に作られた地形図は、手描きだったこともあり、今よりもっと描写的で、より立体的に見えるように工夫されていました。記号に影が付けられているのは、その頃の名残なのです。ハイマツに影がないのは、木の背が低いからでしょうか?

針葉樹林(左上)、広葉樹林(右上)、竹林(左下)、ハイマツ地(右下)など、山の植生も記号によって表現されている

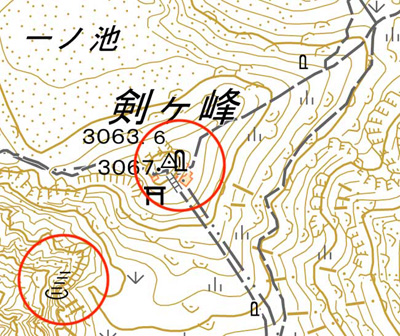

また、火山で見られる「噴火口・噴気口」の記号にも面白い秘密が。それは、火口や噴気口から立ち上る白煙が右にたなびいていることです。これは「煙突」記号にも共通しています。みなさんご存じのように、地形図は左が西、右が東になっています。日本は偏西風の影響で、西から風が吹くのは常ですが、記号の煙もそのような風を表しているのでしょう。地形図を作る職人さんたちの細かなこだわりが感じられますね。

噴火口・噴気口の記号例:浅間山

昨年、話題となったのが、13年ぶりに新しく地図記号として加わった「自然災害伝承碑」です。以前からある「記念碑」記号の中に縦の線が加えられたデザインです。

日本は古くから洪水、土砂災害、高潮、地震などの自然災害に見舞われてきました。その際には被害が忘れられることなく後世にも伝わるよう、石碑にして残してきました。災害が多く起こっている近年、その伝承内容が重要視されています。そこで自然災害伝承碑のある場所を広く伝え、防災・減災に生かしていくことを目的として、昨年、地形図に掲載することにしたそうです。

2014年に噴火し、多くの登山者が犠牲となった御嶽山の山頂には慰霊碑が立てられています。御嶽山山頂の地形図を見てみると、慰霊碑のある場所に「自然災害伝承碑」のマークが記載されています。ほかに、東日本大震災、関東大震災、雲仙普賢岳噴火災害など、全国各地の慰霊碑、伝承碑がすでに地形図に反映されています。

御嶽山山頂に立てられた慰霊碑も地形図に掲載されている。左下には風にたなびく「噴火口・噴気口」の記号も見られる

なお、伝承碑の記載は、各地方公共団体からの申請によって、昨年から順次、公開されているとのことです。2020年3月1日時点の公開数は472基。最新の情報は国土地理院のページ(自然災害伝承碑)で更新されています。もし、あなたの身近にある伝承碑が地形図に載っていない場合は、市区町村の地方測量部などの担当者に連絡をすると新しく掲載されるかもしれません。

今回はごく一部の地図記号の紹介でしたが、こうやって見てみると、地形図は地形や道が分かるだけでなく、国土地理院のこだわりが感じられたり、私たちの暮らしにも役立つ情報も詰まったりしていて、興味深いですね。

参考文献:『地図を楽しもう』山岡光治著(岩波ジュニア新書)

執筆=小林 千穂

山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。

【T】

人生を輝かせる山登りのススメ