ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

働き方改革関連法施行とコロナ禍による感染拡大防止の対応で、ビジネスの常態、働き方は激変した感がある。生産性については通勤が減少した分、向上した面もあるが、在宅が増えると決裁などに時間がかかり低下したと感じる層も少なくない。こうした状況下で長時間労働や生産性はどのように変化し、企業の意識や取り組みはどうなったのか。その実態について、日経BPコンサルティングのアンケートシステムにて、同社保有の調査モニター2538人を対象に調査を実施した。

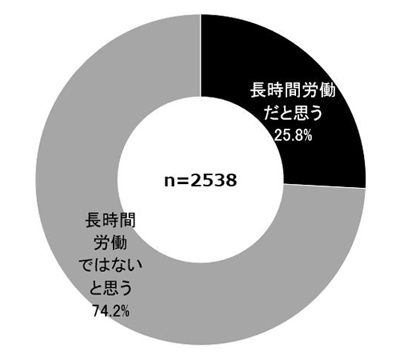

自分自身の働き方について長時間労働か否かを尋ねた。その結果「長時間労働だと思う」との回答は25.8%、「長時間労働ではない」の74.2%の3分の1程度となった。1年前の調査とほぼ同じ結果となり、ここ1年に限っていうと労働時間の状況に大きな変化はなかった(図1)。

【図1 自分自身の労働時間について】

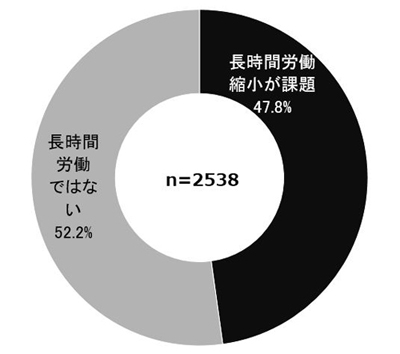

勤務先が長時間労働で改善が課題だと感じている層は47.8%となり、過去に行った調査の中では最も数字は低くなったものの、前回調査からは微減にとどまりほぼ変わらない結果となった。また、自分自身の労働時間と勤務先全体の労働時間への課題感は大きく乖離(かいり)し、自分自身の労働時間に関して課題を感じる25.8%と比べ22ポイントも差がついている(図2)。

【図2 会社の長時間労働について】

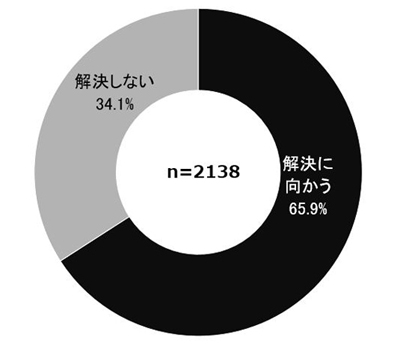

日本の企業が抱えがちといわれる長時間労働問題は解決するか。これについては「解決に向かう」と答えたのは65.9%で、前回調査の61.2%より4.7ポイント上昇した。長時間労働への課題感は横ばいだったが、解決に向かうと前向きに捉える層がここ1年で増加した(図3)。

【図3 会社の長時間労働は解決するか】

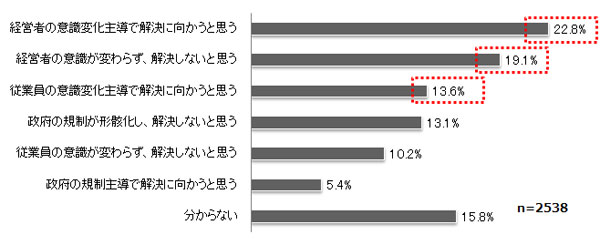

内訳のトップは「経営者の意識変化主導で解決に向かう」が22.8%、2位が「経営者の意識が変わらず、解決しないと思う」が19.1%、3位が「従業員の意識変化主導で解決に向かうと思う」(13.6%)となった。この順位は1年前の調査とまったく同じで、“会社の長時間労働は経営者次第”という意向が続いているのが見て取れる(図4)。

【図4 会社の長時間労働は解決するか(項目別)】

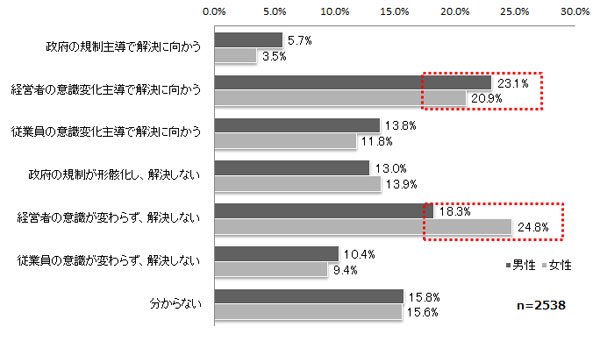

長時間労働の解決に関しては、男性と女性の間で回答が分かれるのも特徴の1つだ。男性の1位は「経営者の意識変化主導で解決に向かう」の23.1%だが、女性の1位は「経営者の意識が変わらず、解決しない」(24.8%)となった。「経営者の意識変化主導で解決に向かう」は男女で2.2ポイント差だが、1年前の調査では9.9ポイントもの差があった。この1年間で女性を取り巻く環境や意識が変容した可能性がある。ちなみに最も男女差が顕著だったのは「経営者の意識が変わらず、解決しない」の6.5ポイントだった。また、前回まで女性のほうが回答比率の高い「分からない」(20年6.3ポイント)は、今回ほぼ差は見られなかった(図5)。

【図5 会社の長時間労働は解決するか(男女別)】

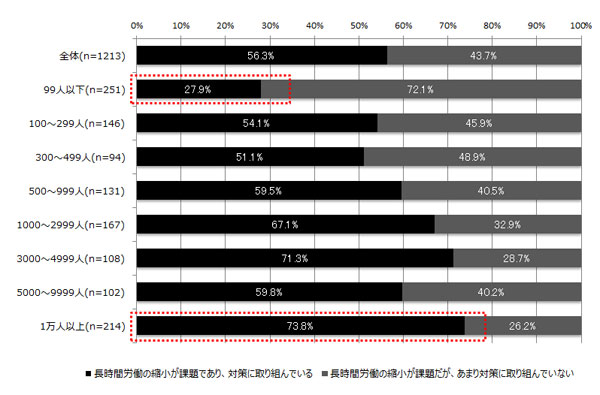

続いて、長時間労働への対策を企業規模別に見てみたい。長時間労働が課題だと回答した中で「対策に取り組んでいる」と答えたのは1万人以上の企業が最も多く73.8%、99人以下の企業が最も低く27.9%となった。以前に行った調査同様、取り組み度合いと従業員数は比例関係にあるのが見て取れる(図6)。

【図6 会社は長時間労働対策に取り組んでいるか(従業員数別)】

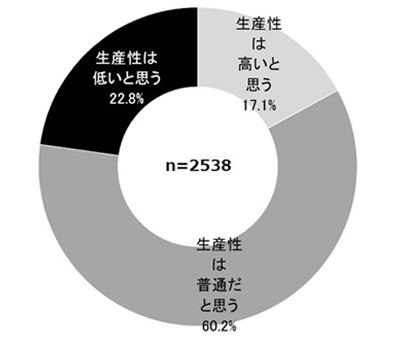

自身の生産性に関する意識については、「高い」が17.1%、「普通」が60.2%、「低い」が22.8%となった。この数字は1年前の調査とほぼ変わっていない(図7)。

【図7 自分自身の生産性について】

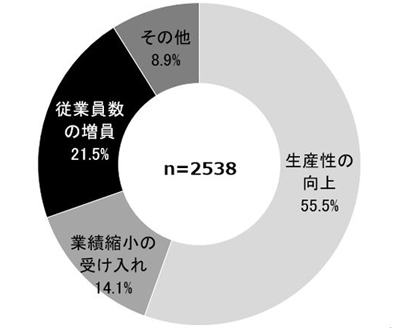

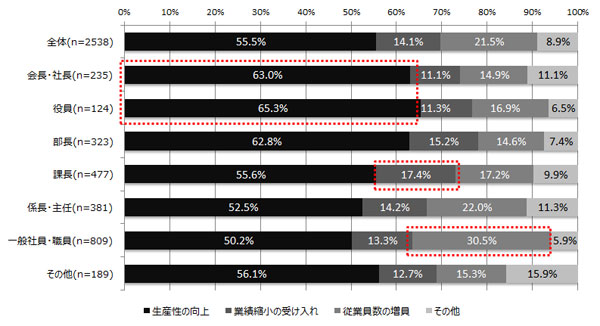

次に、労働時間を減らす取り組み「生産性の向上」「業績縮小の受け入れ」「従業員数の増員」の中から最も現実的なものがどれかを選んでもらった結果は、「生産性の向上」が55.5%、「業績縮小の受け入れ」が14.1%、「従業員数の増員」が21.5%となった(図8-1)。経年による変化でいうと、「業績縮小の受け入れ」が前回より3.6ポイント減った。

【図8-1 労働時間を減らす現実的な取り組み】

それでは役職による考えの違いはどうだろうか。「生産性向上」は、役員が最も高く65.3%だが、1年前の結果と比較すると15.4ポイントもの減少となった。続く会長・社長(63.0%)にも同じ傾向が見られ、4.2ポイント減となっている。「業務縮小の受け入れ」が最も高いのは課長クラスで17.4%。前回よりも5.7ポイント減少した。

「従業員数の増員」は一般社員・職員が最も高く30.5%、前年比で5.4ポイント増となった。立場によって選択する手段が異なる傾向は引き続き残るが、特に現場近くで感じられる人手不足感は大きくなっている(図8-2)。

【図8-2 労働時間を減らす現実的な取り組み(役職別)】

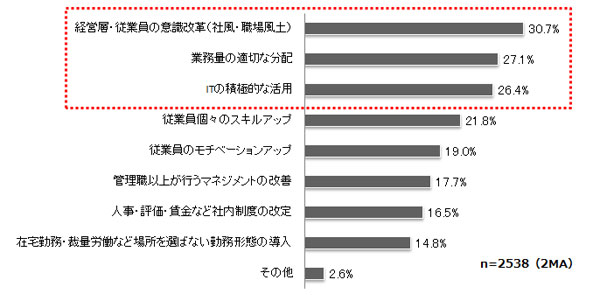

生産性向上のためにすべきことについては、トップが「経営層・従業員の意識改革(社風・職場風土)」(30.7%)、2位が「業務量の適切な分配」(27.1%)、3位が「ITの積極的な活用」(26.4%)となった。トップスリーについては前回調査と同じ結果となった(図9)。

【図9 会社で生産性を上げるためにすべきこと】

20年の結果と比較して傾向をまとめた。

・自身が長時間労働だと思うのは25.8%で横ばい

・勤務先が長時間労働で課題だと思うのは47.8%で微減

・会社の長時間労働は、経営者の意識変化主導で解決に向かうとの回答は22.8%で横ばい

・長時間労働対策への取り組み度合いは、従業員規模に比例

・自身の生産性が高いと思うのは17.1%で微増

・労働時間を減らす現実的な取り組みは「生産性向上」55.5%で微減

・生産性を上げるには「経営層の意識改革」30.7%で微減

・「ITの積極的な活用」が26.4%で微増

生産性を上げるためにすべきことの3位に入った「ITの積極的な活用」は、17年11.5%(8位)、19年17.4%(6位)、20年25.1%(3位)と年々順位と選択率を上昇させてきた。昨今、取り沙汰される“企業DX”の「D」のデジタル部分を担う。経産省が発表した定義によると、DXとはデジタル技術の活用により製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、企業文化・風土を変革し競争上の優位性を確立することとある。デジタルを活用して働き方改革の本丸である生産性向上を推進し、その先にある「X」=トランスフォーメーションへとつなげたい。

<本調査について>

日経BPコンサルティングのアンケートシステムにて、同社モニター2538人を対象に2021年5月に調査

執筆=調査・執筆 = 日経BPコンサルティング

【R】

Biz Clip調査レポート