オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

働き方改革関連法が2020年4月から中小企業にも施行された。例えば残業規制については、今後違反した場合には罰則を伴う。働き方改革に関していえば、1つの節目として東京オリンピック・パラリンピックの開催時に予想される通勤困難に先駆け、その1年前となる19年夏に在宅勤務を試験的に実施した企業も多かった。

だが、その後20年3月末にコロナ禍による開催延期が決まり、4月に国から緊急事態宣言が出て、ある種“強制的働き方改革の執行”となった。働き方改革関連法が施行された19年4月以前の第1波、19年7~8月の第2波、そして20年4月の第3波で全国に働き方改革が広まった形だ。現在、長時間労働に対する企業の意識や取り組みはどうなっているか。その実態について、日経BPコンサルティングのアンケートシステムにて、同社保有の調査モニター1668人を対象に調査を実施した。

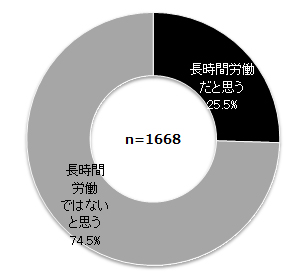

現在の自分自身の働き方はどうか。この問いに対し、「長時間労働だと思う」の回答は25.5%。19年2月実施の調査の28.8%から3.3ポイント減少となった。ビジネスパーソンのおよそ4分の3は、長時間労働に対し問題意識を持っていない結果となった(図1)。

【図1 自分自身の労働時間について】

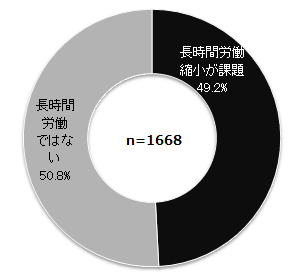

一方、勤務先が長時間労働で、その縮小が課題だと感じている層は、49.2%とわずかに半数を切り、前回調査の54.3%から5.1ポイント減少した。ただ、自分自身の労働時間と、勤務先全体の労働時間への課題感では、依然、大きな差異が生じている(図2)。

【図2 会社の長時間労働について】

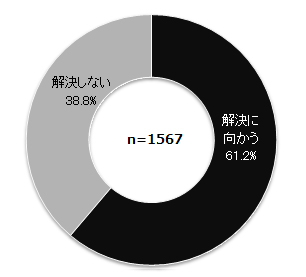

長らく日本の企業は長時間労働だといわれるが、その問題は解決するかを聞いた。「解決に向かう」と答えたのは61.2%で、前回調査の61.1%のほぼ横ばいとなった。この回答は、コロナ禍によるリモートワークの進行著しい中でのものだ。リモートワークが長時間労働解決に寄与するとは、あまり考えられていないとも捉えられる(図3)。

【図3 会社の長時間労働は解決するか】

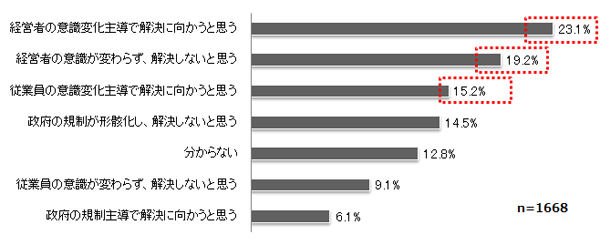

内訳としては「経営者の意識変化主導で解決に向かう」との回答が最も多く23.1%。続いて「経営者の意識が変わらず、解決しないと思う」が19.2%となった。会社の長時間労働の成否は、経営者の意識に委ねられると考えるのは、19年の調査と変わらない。ただ、「従業員の意識変化主導で解決に向かうと思う」(15.2%)が、前回の5位から3位に順位を上げた(図4)。

【図4 会社の長時間労働は解決するか(項目別)】

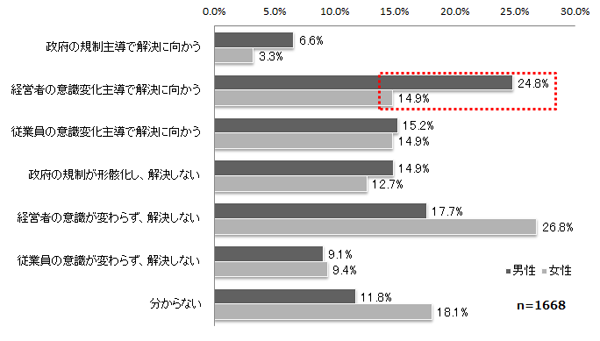

長時間労働の解決に関し、男女で顕著に差が出たのが「経営者の意識変化主導で解決に向かう」(9.9ポイント)である。19年同項目の男女比は5.0ポイントしか差異がなかったが、今回、女性の選択率が大きく下がった。小中高校の休校要請に伴う有職女性の負担増に対し、経営層による解決が困難だと感じた可能性がある(図5)。

【図5 会社の長時間労働は解決するか(男女別)】

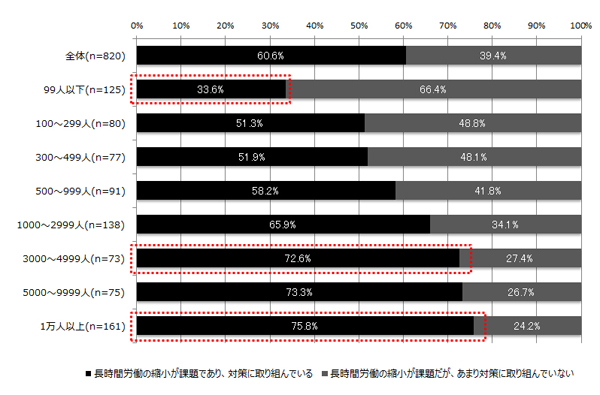

次は、企業規模による長時間労働への対策の差を見てみよう。長時間労働が課題だと回答した中で「対策に取り組んでいる」と答えた、最も比率が高い層は1万人以上の企業で75.8%、最も低かったのは99人以下の企業で、割合としては半分以下の33.6%となった。取り組み度合いと従業員数は比例関係にあるといえる。前回調査との差でいうと、3000~4999人の企業が72.6%で6.9ポイント増となっている(図6)。

【図6 会社は長時間労働対策に取り組んでいるか(従業員数別)】

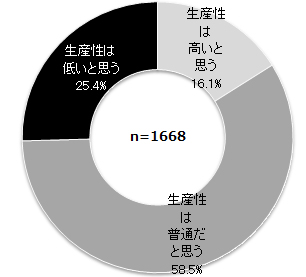

生産性に関する意識を見てみよう。自身の生産性について「高い」と感じているのは16.1%、「普通」が58.5%、「低い」と感じているのは25.4%となった。この結果は19年の調査との数字的な変化はほとんどない(図7)。

【図7 自分自身の生産性について】

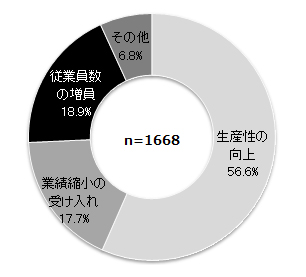

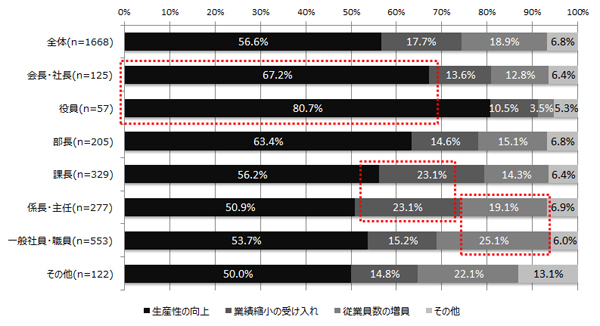

ただ、働き方改革関連法の施行や、コロナ禍による生産性向上が急務の状況は数字に表れている。労働時間を減らす取り組みのうち、現実的な選択肢を「生産性の向上」「業績縮小の受け入れ」「従業員数の増員」の中から選んでもらった結果は、「生産性の向上」が56.6%。前回よりも6.8ポイント上昇した。「業績縮小の受け入れ」(17.7%)は1.9ポイント増、「従業員数の増員」(18.9%)は8.3ポイント減となった(図8-1)。従業員数の増員が現実的とはいえず、生産性向上に回答がシフトした形だ。

【図8-1 労働時間を減らす現実的な取り組み】

役職による考えの違いもある。「生産性向上」は、役員(80.7%)、続いて会長・社長(67.2%)と経営層が重視する傾向にある。「業務縮小の受け入れ」が最も高いのは課長・係長・主任クラスで23.1%。「従業員数の増員」は一般社員・職員が最も高く25.1%、続いて係長・主任の19.1%となる。だが、前年と比較すると前者が8.0ポイント減、後者が12.2ポイント減で大幅に選択率は減った。社内の立場によって採択する手段が異なるのが分かる一方で、全体的に生産性向上への志向が強まっている(図8-2)。

【図8-2 労働時間を減らす現実的な取り組み(役職別)】

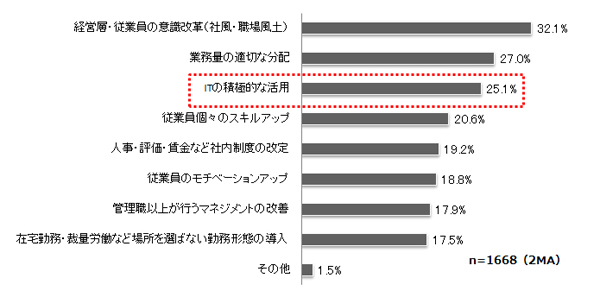

それでは生産性向上のためにすべきことは何か。この質問の答えとして最も高かったのは、「経営層・従業員の意識改革(社風・職場風土)」(32.1%)、続いて「業務量の適切な分配」(27.0%)だった。「ITの積極的な活用」(25.1%)は前回6位から7.7ポイントアップで3位に順位を上げた(図9)。

【図9 会社で生産性を上げるためにすべきこと】

19年の結果と比較し傾向をまとめると、次のようになる。

・自身が長時間労働だと思うのは25.5%で微減

・勤務先が長時間労働で課題だと思うのは49.2%で微減

・会社の長時間労働は、経営者の意識変化主導で解決に向かうとの回答は23.1%で横ばい

・長時間労働対策への取り組み度合いは、従業員規模に比例

・自身の生産性が高いと思うのは16.1%で横ばい

・労働時間を減らす現実的な取り組みは「生産性向上」56.6%で大幅増

・生産性を上げるには「経営層の意識改革」32.1%で横ばい

・「ITの積極的な活用」が25.1%で大幅増

生産性を上げるためにすべきことの3位「ITの積極的な活用」(25.1%)については、17年の11.5%(8位)、19年17.4%(6位)と年々順位を上げている。多くの企業が長時間労働の是正に取り組み、一定の効果を上げる中、働き方改革の目的は「生産性向上」にシフトしつつある。その生産性向上のために、ITを積極活用しようとしているのが今の傾向といえるのではないだろうか。

<本調査について>

日経BPコンサルティングのアンケートシステムにて、同社モニター1668人を対象に2020年5月に調査

執筆=調査・執筆 = 日経BPコンサルティング

【R】

Biz Clip調査レポート