ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

鎌倉投信 取締役・資産運用部長 新井和宏氏

投資判断の基準は「いい会社」であるかどうか。金融の力で社会課題の解決に挑む。

――社会から求められる「いい会社」に長期で投資をする投資信託「結い2101」の運用を開始してから7年です。どのような成果がありましたか。

神奈川県鎌倉市にある古民家が本社。日本の良さが実感できる社屋で働く(写真:鈴木 愛子)

新井:おかげでお客さまは1万7000人を超え、運用額はもうすぐ300億円になります。この間、ホームページなどを除き広告宣伝費をほとんど計上したことがありません。つまり口コミでお客さまが集まってくれたわけです。

事業性と社会性の両立をめざす会社、社会課題を解決する会社を応援する仕組みをつくるというのは、当初はなかなか理解を得られませんでした。はたから見たら無謀な挑戦が成立したのは、やはり社会がそれを求めていたからでしょう。今ではESG(環境・社会・ガバナンス)投資に注目が集まるようになりました。ようやく僕らの存在を認めてもらえる時代になったのかなと感じています。

「結い」とは、みんなで何かをすることです。僕らはお客さまと一緒に22世紀をどうやってつくっていくのかにチャレンジしています。「お金だけの関係性にしない」というのが、僕らのテーマです。お金だけの関係性になると、人は一番もうかることにしか興味がなくなってしまいます。それは不自然なことで、社会が成り立たなくなってしまいます。世の中にはすぐにもうかるものと、地域や社会との信頼関係といったすぐにはもうけにつながらないけれど大切なものがあります。それをどうバランスさせるかがチャレンジだと思っています。

お客さまが投じたお金が「いい会社」を通じて社会の役に立つ。そして「いい会社」が成長し、豊かになればお客さまの心が豊かになる。「資産の形成」「社会の形成」「心の形成」をかけ合わせたものが、投資の果実としての「幸せ」というリターンになって還元される。これが僕らの考えるリターンの定義です。

――2101は22世紀の最初の年を指すんですね。

新井:今生きている人は、きっとみんな生きてないですよね。僕らがつくりたい社会を、次の世代につないでいくための枠組みです。

――投資先の企業の人がメガバンクの人から「結い2101の投資先に選ばれてよかったですね」と言われたエピソードが書籍で紹介されています。鎌倉投信が投資先に選んだことで、その企業の信用力が高まるということですね。

新井:僕らのゴールは、株式を上場する以外の選択肢を企業に提供できる存在になることです。上場しないと資金調達できないという環境を変えていけば、金融業として社会的な意義が出てくるのではないかと考えています。

(投資先の1つである)日本環境設計の岩元美智彦会長は、「鎌倉投信ファミリーになれてうれしい」と言ってくれました。日本環境設計には大手のベンチャーキャピタルが投資しているので、うちからの投資を受けなくてもよいはずなのに。それが僕らのバリューではないかと考えています。

――「いい会社」に投資するといっても、株価の予測はしないし、「経営者に資質があれば数字は後から付いてくる」と言い切っています。そんな丼勘定で大丈夫なのですか。

新井:それについては、結果の数字を見ていただくしかありません。2013年には、格付投資情報センターが運用効率の高い投資信託を表彰する「R&Iファンド大賞2013」の国内株式型部門で最優秀ファンド賞に選ばれました。翌年も優秀ファンド賞に選ばれています。社会に求められる会社に投資することでリターンを上げられる時代になったことを示しているのではないでしょうか。

新井:それについては、結果の数字を見ていただくしかありません。2013年には、格付投資情報センターが運用効率の高い投資信託を表彰する「R&Iファンド大賞2013」の国内株式型部門で最優秀ファンド賞に選ばれました。翌年も優秀ファンド賞に選ばれています。社会に求められる会社に投資することでリターンを上げられる時代になったことを示しているのではないでしょうか。

――投資して失敗したことはないのですか。

新井:当然あります。「いい会社」は、会社の大小に関係なく存在しますし、特にうちはベンチャー企業に投資する機会が多いですから。現在、61社に投資していますが、他社に買収されたケースも含めてこれまでに投資先からはずれた会社が6、7社あります。

日本でなぜベンチャー企業に資金が回らないのかというと、投資家が失敗したくないからです。投資先が倒産したりすると不安になるので、大企業に投資をする。しかし分散投資している複数の会社が全体として利益を上げればよいのです。

中には価値が半分になったり、ゼロになったりする企業もありますが、倍になっている企業の方が多ければ全体のリターンは高まります。全体としてお客さまに利益をお返しし、自分たちがめざそうとする社会に近づいているのであれば、多少の失敗はあってもいいと思っています。

――「いい会社」は数値化できないとも明言しています。

新井:数値化できないですよ。「この会社は障がい者のことを考えていない」「この会社は女性のことを考えていない」といったネガティブ・スクリーニングに関しては数値化できます。しかし、その会社で働いている人のモチベーションがどれだけ高いか、地域から信頼されているかといったポジティブな面は数字には出てきません。

そういう見えないところに、その会社の本当の良さがあるわけです。それを見極めるために経営者と話をし、そこで働いている人たちの姿を実際に観(み)させてもらいます。

――「見えざる資産」という言い方をしていますね。投資先を選ぶときには、その会社のイベントなどにこっそり参加することもあるそうですが、社員のモチベーションに最も注目するのですか。

新井:私はよく会社を自転車に例えて説明します。経営者は乗り手で、後輪は社員です。経営者はハンドルを握り、ペダルをこいで力を伝えようとします。ここでチェーンが空回りしていると、自転車は前に進みません。

前輪も大事です。それは何かというとビジネスモデルで、会社の進むべき方向を決めます。乗り手、前輪、後輪の3つの要素が非常に重要です。中でも最も見えにくいのが社員のモチベーションなので、実際に観に行くのです。特にベンチャー企業は個々の社員に依存している部分が大きいですから。社員の1人ひとりと飲みながら家族の話をすることもあります。

――そこまでして「いい会社」を見極めても、失敗することがあるのですか。

新井:人のやることですから、残念な結果になることはあります。最初の思いは良かったけれども、それを持続するのは大変です。結果的に変わってしまうことがあります。

――「いい会社」はどのように探してくるのですか。

新井:いろいろな調べ方がありますが、最も信頼できるのは「いい会社」の経営者からの情報です。1万7000人のお客さまからも「いい会社がありますよ」という情報が直接届きます。それから、社会起業家の育成もしてきました。情報が多くて整理するのに困るぐらいです。

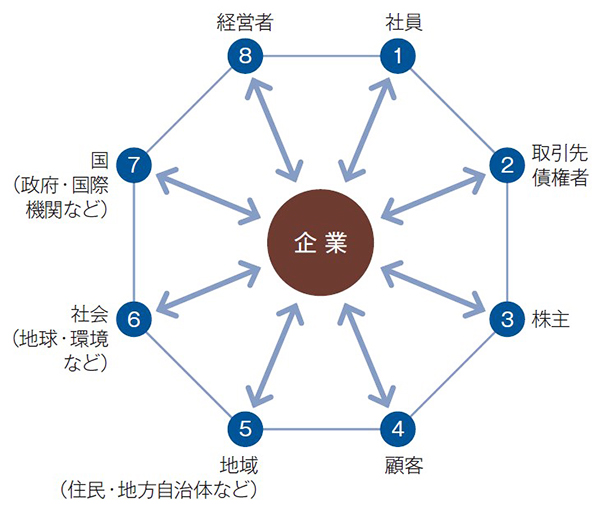

すべてのステークホルダーに目を向けた「八方よし」の経営

出所:『持続可能な資本主義』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

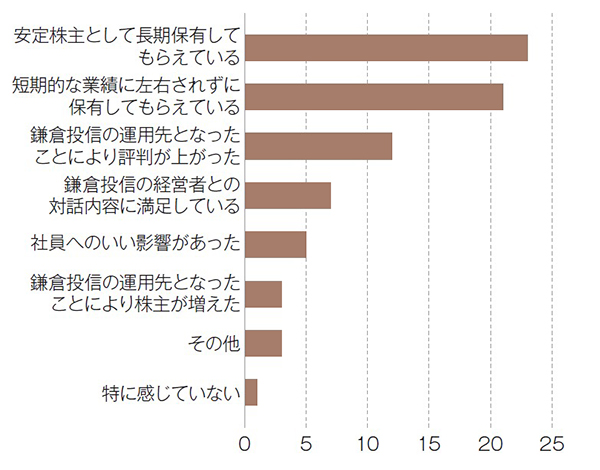

鎌倉投信が役立っていると投資先が感じていること

鎌倉投信は投資先に対してアンケートを実施、ニーズを把握している

(注:2016年8月、投資先60社に聞いた。有効回答は34)

――日本的経営の代名詞である「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」を発展させて、地域や経営者まで含めた「八方よし」の「新日本的経営」を提案しています。

新井:「八方よし」は8つというわけではありません。全方位という意味です。企業によって置かれている立場は違いますから、8つでなければならないということではないです。言いたいのは、時代が変わったので、三方だけでなく、いろいろなステークホルダー(利害関係者)を意識した経営をしなくてはいけないということです。

――確かに原料の仕入れ先が児童労働に加担していないかなど、サプライチェーンの隅々まで配慮しなければならなくなっています。

新井:最も強調したいのは、経営者もステークホルダーの1つとして株主などと同じように位置付けたことです。経営者だけ会社の内側にいるのはおかしいでしょう。会社は経営者のものではなく、公器なんですから。それを表しているのです。

――鎌倉投信をどこまで大きくするかの目標はあるのですか。

新井:鎌倉投信はベンチャー企業であって、大企業になることを目的にはしていません。なぜかといえば、社会は変えるものではなく、変わるものだと考えているからです。変わるきっかけをつくることはできるかもしれませんが、変えるというのはいかにも傲慢(ごうまん)です。社会が「いいね」と思ったときには、僕らの商品をまねして他の人たちもやっているはずです。別の言い方をすると、「みんながいい会社になったから、いい会社に投資する投信なんていらない」となることが社会課題の解決なんです。だから、結果的な大きさを想像しても仕方ありません。コントロールしなければいけないと思っているのは、急に拡大することによってうちの運用商品らしさがなくなることです。

日経エコロジー /編集長 田中太郎

※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年10月)のものです

執筆=新井 和宏(あらい・かずひろ)

1968年生まれ。92年、東京理科大学工学部卒業、住友信託銀行(現・三井信託銀行)入社。2000年、バークレイズ・グローバル・インベスターズ(現・ブラックロック・ジャパン)に入社。2008年11月、元同僚と4人で鎌倉投信を創業。著書に『幸せな人は「お金」と「働く」を知っている』『持続可能な資本主義』『投資は「きれいごと」で成功する』がある。

【T】

トップインタビュー