ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

リコー 代表取締役 社長執行役員 CEO 山下良則 氏

写真:鈴木 愛子(以下同)

2017年4月の社長就任とほぼ同時に長期の環境目標を発表、RE100にも参加した。環境問題や社会課題の解決を経営にどう位置付けるのかを聞いた。

――社長就任と同じ4月に、「バリューチェーン全体の温室効果ガス排出ゼロをめざす」「製品の省資源化率93%」といった2050年目標を発表しました。

山下:会社の実行力を上げるためには、明確な目標をビジョンとともに打ち出すことが経営にとって非常に大事だと以前から考えていました。社長に就任してからすぐに決めて、発表しました。目標が明確になると、達成するための課題が見えてきます。取り組まなければならない課題が社員の腹に落ちれば、実行力は高まります。目標が長期であるほど長期的な対策、バラエティーに富んだアイデアが展開できます。

――同時に事業活動で使用するエネルギーを100%再生可能エネルギーで賄う「RE100」への参加を表明しました。これまではアップルやグーグルなど海外勢ばかりで、日本企業では初めてです。

山下:1つにはパリ協定合意やSDGs(持続可能な開発目標)による社会課題の解決という大きな流れに付いていくのではなく、リードする立場でいたいという意志を表明するためです。2つ目は環境に関連する商品やリコー環境事業開発センター(静岡県御殿場市)での活動を社内的に後押ししたいというのがあります。3つ目はESG(環境・社会・ガバナンス)投資です。欧州や米国では非財務情報の評価の比重が高まってきています。ESGへの姿勢を見せ、企業評価を上げる狙いがあります。最後に、エネルギーの需要家として再エネへの投資を特に日本で政府と一緒に進める意志表明です。

――どちらも今できることの積み上げでは打ち出せない目標です。どのように決断したのですか。

山下:そうですね。スタッフから提案があったときに「まだ早い」とは全く思いませんでした。私は米国や欧州に駐在したことがありますし、日本では難しいということは分かっていました。その意味では、決断には思い切りが必要でしたが、これはトップだから決められることです。2050年に向けてできないことではないとも思いました。

当社の場合、できたことを発表するという遠慮がちな体質があります。しかし、遠慮を美徳にするのではなくて、志を美徳にする。社長というポジションに就いた時に、意識して姿勢を変えました。

打ち上げ花火のようなことはしないけれども、よく考えてその方向に進もうと決めたことならば「本当にできるのか」ということでも目標を明らかにします。そうするとどんな効果があるのかというと、若い人たちが元気になるんです。海外の社員も元気になりますね。

環境経営のリーディング・カンパニーとして評価された頃から比べると、ちょっと後退したような印象があるかもしれません。しかし、体質は全く変わっていませんし、十分なリソースと能力を持っていると思います。その自信があったことも決断できた理由ですね。

――どんな場面で若い人の元気を感じたのですか。

山下:社長になる前から私は若手チームと飲みに行くことが比較的多かったです。そういう人たちと飲み会をやると「よくやりましたね」とうれしそうに言う人もいます。彼らに良い活動目標を与えることが大事ですね。

まだ確定はしていませんが、フランスのトナー工場で2019年に再エネ100%にしようかという案が上がっています。その話を日本ですると、「(再エネが普及してコストがかからない)フランスだから」という答えが返ってきます。では沼津事業所(静岡県沼津市)ではどうかと聞くと10億円かければ80~90%にできるという。そういうアイデアを持っているのです。

自分たちの工場を再エネ100%にするためにどんなアイデアがあるのか、外部からどんな技術を持ってくるのかと考えるだけでもワクワクするじゃないですか。達成すべき目標値が明快で、社会にとって、またはリコーにとってどのような意義があるのかが分かると、人は120%、130%の力を出せます。

――来年、成長戦略を発表する予定ですが、環境や社会課題の解決はどのような位置付けになりますか。

――来年、成長戦略を発表する予定ですが、環境や社会課題の解決はどのような位置付けになりますか。

山下:成長の軸をどこにするのか、どこに重点的に投資していくのかについては、来年1月の第3四半期の決算発表か、4月の年度方針説明会で発表する予定です。

2017年4月に社長に就任して、マネジメントの総ざらいしてみると、非効率だったり、問題を先送りしたりしてきた部分があります。今年中には必ずけりをつけようと取り組んでおり、それを構造改革と呼んでいます。しかし、構造改革だけでは元気が出てきません。来年には成長の方向性をはっきりさせたいと考えています。

その中で環境事業をどう位置付けるのかはけっこう悩ましいところです。経営の軸にESGをきっちり位置付けることは決めています。ただ、事業となると売上高や営業利益などの数字が付いてきます。どのような枠組みにするかは、よく議論しないといけないと感じています。

短期の数字と長期の経営姿勢のどちらが重要なのか。昨今、企業の力を評価する上で非財務情報の比重がどんどん大きくなってきている状況を見ると、今は数字よりも姿勢の方が問われるのではないかと思い始めています。成長戦略の中でどういう位置付けにするかはこれからですが、本気度は十分に示したいと考えています。

――成長ビジネスとして新組織を設置する予定はありませんか。

山下:環境事業部を置くかどうかは、今は正直に言って決めていません。

ただ、どの事業にも環境の視点が必要です。そして、環境問題は技術革新をもって解決すべきだと考えています。環境技術は研究開発でもやっていきたいですし、事業活動でも「やはりリコーだね」と言われるようにしっかりやっていきたいです。リコー環境事業開発センターでは、「廃プラスチックの油化」や「木質バイオマスの利活用」など10のテーマで環境技術を実証しています。それ以外の研究開発拠点でも環境技術の開発を続け、商品に活用していきたいと考えています。

例えば、室内光で発電できるICの商品化が目の前に来ています。今のセンサーは多くの場合、電球の横に付けて電力を取る形です。このICの発電能力を高め、センサーの省電力が進めば、給電せずにセンサーを働かせることができます。環境の視点で開発した技術を使えば、環境にやさしい商品、事業になります。だから、環境事業でいくら売り上げるとあえて言わなくてもいいのではないかとも思います。

――リコー環境事業開発センターで開発している10のテーマで特に期待をかけているものはありますか。

山下:センターはもともと産学共同だったり、企業とパートナーを組んで事業を進めたりといったオープンイノベーションを進めるために造りました。だから、お客さんの声をベースにして私は何に期待するかを決めたいと思っています。

その意味ではマイクロ水力発電ですね。今、国内6カ所ほどで実証実験をしています。木質バイオマスの利活用については、間伐材を上手に集めるところは御殿場市にお願いしており、地方自治体との連携という意味で期待しています。最近は、自治体の方がセンターによくみえています。特に、(国内販売会社の)リコージャパンが、11の自治体と包括連携協定を結んでおり、その方たちに来ていただいています。

――日経エコロジーでも取り上げましたが、包括連携協定は、雇用創出や産業振興などの地域の課題を解決することによって事業を育てる取り組みですね。

山下:そうです。それに関連して、知事や市長とお話しする機会があります。地方では、発電力は小さくてもよいから低コストで発電できる設備が欲しいなど、大都市とは違うニーズがあり、マイクロ水力発電への期待は大きいと感じています。

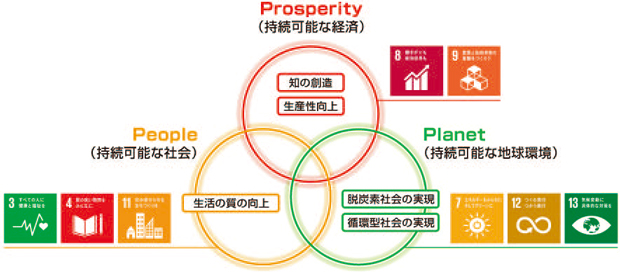

リコーが設定した5つの重要社会課題とSDGsのターゲット

リコーは今年4月、2050年目標と同時に、「生産性向上」「知の創造」「生活の質の向上」「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」という5つの重要社会課題を設定。SDGsの17のターゲットのどれに位置付けられるのか整理した

――SDGsには解決すべき社会課題が並んでいますが、ビジネスとの関係をどう捉えていますか。

山下:桜井正光社長時代の1998年に当社は環境経営を強く打ち出しました。環境保全と利益創出は同軸であり、それがサステナブルな活動につながるという考え方です。これからは環境の視点を包含した形で、社会課題の解決が事業の発展と同軸であるというように変わっていくべきだろうと思うんです。

ただ、SDGsのうち8つのターゲットに関連付けて当社の事業を整理していますが、それがそのまま新しい事業につながるのかといえばそうではありません。環境や社会の視点がないと事業が発展できないという理屈の方が頭にすっと入ってきます。この点も社内でよく議論していかなければならないと考えています。

日経エコロジー /編集長 田中太郎

執筆=山下 良則(やました・よしのり)

1957年兵庫県生まれ。80年広島大学工学部卒業、リコー入社。画像生産事業本部生産総括センター長、Ricoh Electronics,Inc(米国)社長、常務執行役員総合経営企画室長、取締役副社長執行役員ビジネスソリューションズ事業本部長などを経て2017年4月から現職

【T】

トップインタビュー