ニューノーマル処方箋(第76回)

開業サポートの相談先は?種類やメリット、選び方も解説

リモートワークの普及や取引先とのデータ送受信の増加にともない、従来のメール添付やUSBメモリによるファイル共有では、セキュリティと利便性の両面で限界を感じている企業もあるでしょう。

ファイル共有サービスは、これらの課題を解決する重要なビジネスインフラとして、多くの企業で導入が進んでいます。

本記事では、情報漏洩対策や大容量データの効率的な送受信など、現代のビジネスニーズに応えるファイル共有サービスについて、基本的な機能から選定のポイント、主要サービスの比較まで詳しく解説します。

■目次

ファイル共有サービスとは

・主な機能

・ファイル転送サービスとの違い

ファイル共有サービスの種類

・パブリッククラウドストレージ

・プライベートクラウドストレージ

・ハイブリッドクラウドストレージ

企業向けファイル共有サービスの選定ポイント

・データ容量は十分にあるか

・用途に応じた機能がそろっているか

・セキュリティレベルはどうか

・操作性や使用感は快適か

主なファイル共有サービス比較表

主なファイル共有サービス6つを比較

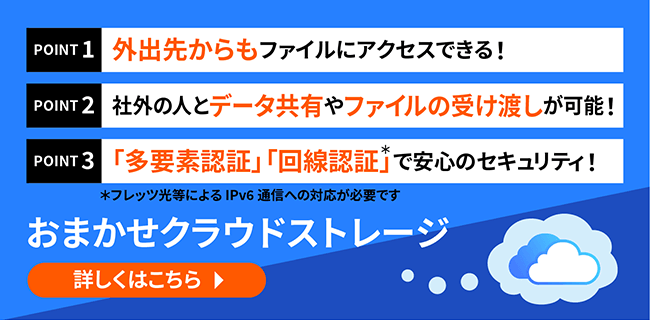

・1. おまかせクラウドストレージ

・2. Box over VPN

・3. Google Drive

・4. Dropbox Business

・5. One Drive365

・6. Bizストレージ ファイルシェア

ファイル共有サービス利用における注意点

・情報セキュリティポリシーの策定と運用

・アクセス権限の適切な設定と管理

・データのバックアップと復旧対策

・従業員教育とコンプライアンス

企業におけるファイル共有サービスの利用シーンや活用方法

・社内での活用シーン

・社外との連携における活用シーン

・社員1人ひとりの活用シーン

ファイル共有サービスに関してよくある質問

・ファイル共有サービスとは何ですか?

・ファイル共有サービスを導入するメリットは何ですか?

まとめ

ファイル共有サービスとは、インターネットを介してデジタルデータを複数のユーザーと共有できるオンラインプラットフォームです。オンラインストレージ、クラウドストレージとも呼ばれます。

社内外を問わず、離れた場所にいるメンバー間でもスムーズにファイルのやり取りが可能になり、従来のUSBメモリやメール添付によるファイル共有の制限を克服することが可能です。リモートワークが普及した現代では、特に欠かせないツールとなっています。

ファイル共有サービスの主な機能は、以下のとおりです。

| 機能例 | 詳細 |

|---|---|

| ファイル共有 | 複数のユーザー間でファイルを共有でき、同時編集や閲覧が可能。権限設定により、「閲覧のみ」「編集可能」など、アクセスレベルを細かく制御できる |

| データバックアップ | 自動バックアップにより、データ消失のリスクを軽減。バージョン管理機能で過去の状態に戻すことも可能 |

| ファイルの全文検索 | 保存されたファイル内の文字列やメタデータを検索 |

| アカウントデータの一元管理 | ユーザーアカウント情報を集中管理でき、社員の入退社時のアクセス権限の付与・削除が容易 |

| 暗号化セキュリティ | 保存データの暗号化や通信経路の暗号化により、情報漏洩リスクを対策。多要素認証などの高度なセキュリティ機能もあり |

サービスによっても詳細な機能は変わるでしょう。

ファイル転送サービスとは、ネットワークを介してファイルを送受信するシステムです。一時的なファイルの共有に主に利用されます。

送信者がファイルをアップロードし、受信者はURLからファイルをダウンロードする仕組みで、多くの場合、データは一定期間後に自動的に削除されます。

一方、ファイル共有サービスは、特定のストレージ領域へのアクセス権を付与するシステムです。アップロードしたファイルは、ログインにより複数のデバイスで閲覧・ダウンロードが可能です。

両者の主な違いを表で比較すると、以下のとおりです。

| 項目 | ファイル転送サービス | ファイル共有サービス |

|---|---|---|

| 目的 | 一時的なファイル送信 | 継続的なデータ共有・保存 |

| 保存期間 | 一定期間 | 削除するまで |

| 主な用途 | 大容量データの1回限りの送信 | チーム作業、資料の共同編集 |

| アクセス方法 | 通常はURLリンク | アカウントによるログイン |

業務の性質に合わせて適切なサービスを選択することが重要です。

法人向けのファイル転送サービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ファイル共有サービスは、データの保管場所や管理方法によって、主に以下3つのタイプに分類できます。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| パブリッククラウドストレージ | サービス提供者が管理するクラウド上にデータを保存 |

| プライベートクラウドストレージ | 自社または専用のデータセンター内にストレージ環境を構築 |

| ハイブリッドクラウドストレージ | パブリックとプライベートの組み合わせ |

企業は自社のセキュリティポリシーやコスト、運用体制などを考慮して、最適なタイプを選択しましょう。以下で違いを詳しく解説します。

パブリッククラウドストレージは、外部のサービスプロバイダーが提供・管理するストレージサービスです。Google DriveやDropboxなどが代表的なサービスとして知られています。

パブリッククラウドストレージの主な特徴は、以下のとおりです。

・初期投資が少なく、契約後すぐに利用開始できる

・初期投資が少なく、契約後すぐに利用開始できる

・月額課金制で、必要な容量に応じて柔軟に契約プランを変更できる

・複数ユーザーでのリソース共有により、利用効率を高め低コストでのサービス提供を実現

・インターネット環境があれば、場所を問わずデータへのアクセスが可能

多くのパブリッククラウドストレージでは、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークなどのリソースを複数ユーザーで共有しているため、1社だけでシステムを構築・運用するよりも大幅にコストを抑えられます。

また、専門知識がなくても直感的に操作できるインターフェースを提供しているため、ICTに詳しくない方でも簡単に利用しやすくなっています。

プライベートクラウドストレージは、企業が独自にサーバーを保有・管理し、自社専用のクラウド環境を構築するサービスです。主に以下の特徴があります。

・他社とリソースを共有しないため、外部の影響を受けづらい

・データを自社で管理でき、カスタマイズ性が高い

・導入・運用には、ある程度の技術力や人員が必要

・初期費用が比較的高額

プライベートクラウドストレージは、データを自社で管理できるため、セキュリティレベルも独自に設定可能です。アクセス権限を詳細に設定するなどの対応もできます。

ハイブリッドクラウドストレージは、パブリッククラウドストレージとプライベートクラウドストレージの両方の利点を活かした柔軟性の高いソリューションです。コスト効率とセキュリティ体制のバランスが取りやすく、企業はデータの種類や重要度に応じて最適な保存場所を選択できます。

例えば、機密性の高いデータはプライベートクラウドに入れ、それ以外はパブリッククラウドに保存するなども可能です。

企業でファイル共有サービスを選ぶ際は、業務効率と情報セキュリティのバランスを考慮することが重要です。選定ポイントは、以下のとおりです。

・データ容量は十分にあるか

・用途に応じた機能がそろっているか

・セキュリティレベルはどうか

・操作性や使用感は快適か

具体的な選定ポイントを把握し、自社に最適なサービス選定に役立てましょう。

ファイル共有サービスを選ぶ際に重要なポイントの一つが、データ容量です。容量が不足するとストレージがいっぱいになり、新たなファイルが保存できなくなってしまいます。

まずは、社内で使用している全ファイルサイズを合計し、現状把握から始めましょう。部門ごとの使用量を集計してどの部署がどれくらい使用しているか確認する、月次や年次でのデータ増加率を算出するなどの方法があります。

多くのファイル共有サービスでは段階的な料金プランを提供しており、使用量に応じて柔軟に容量を増やせます。ただし、プランによっては一定の上限があるため、長期的な視点で増やせるストレージ容量の上限を事前に確認しておくことが重要です。

ファイル共有サービスを選ぶ際は、業務内容に合わせて必要な機能が備わっているかを確認する必要があります。機能例は、以下のとおりです。

| 機能例 | 確認事項 |

|---|---|

| フォルダ階層管理 | 部署や案件ごとに整理された階層構造で管理できるか |

| ファイルのバージョン管理 | 更新履歴が残り、過去のバージョンに戻せるか |

| ファイル検索 | キーワードや作成日、作成者などで素早く目的のファイルを見つけられるか |

| 共有リンク発行 | 一時的なアクセス権を付与できるか |

| アクセス権限の詳細設定 | 閲覧のみ、編集可能など権限を細かく設定できるか |

社外とのファイル共有が頻繁に発生する業務環境では、リンクの有効期限設定や閲覧回数制限などの詳細な設定機能、アクセスログの取得機能などがあるかを確認しておくと安心です。これらの機能は情報漏洩のリスク低減にも役立ちます。

ファイル共有サービスのセキュリティレベルを見る際は、以下の機能が備わっているかチェックしましょう。

| セキュリティ機能例 | 詳細 |

|---|---|

| SSL / TLS暗号化通信 | 転送時にデータを暗号化し、安全性につなげる |

| アクセス権限の設定 | 閲覧・編集できるユーザーを制限 |

| 共有履歴の管理 | 誰がいつファイルにアクセスしたかを把握 |

| 二要素認証 | パスワードだけでなく別の認証手段を併用 |

| マルウェア 対策 | 悪意ある外部攻撃からの保護 |

| アクセスログの取得・管理 | 不審なアクセスを監視 |

| ファイルの保存期間設定 | 重要度に応じた保存期間の設定 |

近年、サイバー攻撃も深刻化しており、なかでもマルウェアによる被害は甚大です。

マルウェアとは、不正アクセスや情報搾取、システム破壊などを目的とした悪意のあるソフトウェアの総称です。ランサムウェアやスパイウェア、トロイの木馬など、その種類は多岐にわたり、それらに対策を講じなければなりません。

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

より強固なセキュリティが必要な場合は、機密情報を自動的に特定して監視する「情報漏洩防止(DLP)機能」や、紛失・盗難時に遠隔操作でデータを消去できる「リモートワイプ機能」の有無も確認するのがおすすめです。

ファイル共有サービスを選ぶ際は、日々の業務で使うツールだからこそ、操作性や使用感の快適さが重要です。以下の点をチェックしましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 直感的な画面設計 | ・メニューやボタンの配置がわかりやすく、必要な機能にすぐアクセスできるか ・初めて使う社員でも迷わない設計になっているか |

| 転送速度のパフォーマンス | ・大容量ファイルのアップロード / ダウンロード速度は十分か ・複数ファイルの一括処理がスムーズに行えるか |

| 日本語対応の充実度 | メニューや設定画面、操作説明の他、問い合わせへのサポートが日本語で受けられるか |

| 同期機能の使いやすさ | ・ファイルの自動同期がバックグラウンドでスムーズに行われるか ・同期設定の変更が簡単にできるか |

使いやすいサービスを選ぶと、社員の業務効率向上と導入後の定着率アップにつながります。

主要なファイル共有サービスの特徴を一目で比較できるよう、以下にまとめました。

| サービス名(事業者) | 特徴 | 容量 | 価格 | おすすめの企業 |

|---|---|---|---|---|

| おまかせクラウドストレージ(NTT西日本) | 使い慣れたパソコン環境と同様の操作感で3種類のフォルダを活用し、簡単に社外取引先とのファイル共有やデータ移行が可能。ドキュメントレビュー機能やスマートフォルダ機能に加え、Microsoft Teams®とのスムーズな連携により、業務効率化を実現。別途ビジネスフォンと専用ユニットの用意により、通話データの自動保存も可能 | プランにより、100GB / 5ID~5TB / 50ID | 初期費用無料、スタートプラン3,850円(100GB / 5ID)~ | 従来のパソコンと同じように使えることを重視する企業、Microsoft Teams®とシームレスに統合したい企業 |

| Box over VPN(NTTコミュニケーションズ) | 10万社以上の導入実績をもつ容量無制限のクラウドストレージ。電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引に対応したプランもあり | 無制限 | 初期費用無料、月額料金 / ID1,925円~ | 大容量のファイル共有ニーズがある企業、電子帳簿保存法対応を検討している企業 |

| Google Drive(Google社) | 100種類以上のファイル形式に対応し、AIを活用したシームレスなファイル共有と複数ユーザーによるリアルタイム編集をかなえる。1ユーザーあたり最大5TBまでの柔軟なストレージ拡張性がある他、あらゆるデバイスからのアクセス対応が可能 | プランにより、ユーザー1人あたり30GB~5TB | ユーザー1人あたり月額800円(1年契約)~ | Google Workspaceを活用している企業、コスト効率の良いストレージソリューションを求める企業 |

| Dropbox Business(Dropbox, Inc.) | 4億人以上に愛用されるDropboxのビジネス向け拡張版。30万件以上のアプリ連携と共同作業に特化した豊富な機能を備えたオンラインストレージサービス | 無制限 | ユーザー1人あたり月額1,500円~ | コンテンツ制作などで効率的な協働作業を重視する企業、機能の集約で業務効率化を図りたい企業 |

| One Drive365(Microsoft) | Microsoft365アプリケーションとの統合により、あらゆるデバイスからのシームレスなアクセスとリアルタイム共同編集を実現するファイル共有サービス。Microsoft TeamsやSharePointとの連携機能、最大100GBのファイルアップロード対応、簡単なライブラリ同期など、ビジネスユーザー向けの実用的な機能が充実 | ユーザー1人あたり1TB | ユーザー1人あたり月額989円~ | Microsoft365アプリケーションを日常的に使用する企業、リアルタイムコラボレーションを求める企業 |

| Bizストレージ ファイルシェア(NTTコミュニケーションズ) | ディスク容量に基づく料金体系で、最大1万人まで共用できる定額制ファイル共有サービス。最大2GBのファイル送受信に対応 | プランにより1GB~1TB | 初期費用22,000円(ドコモビジネスオンラインショップ申込の場合は無料)、16,500円(1GB)~ | 中小企業から大企業までの多人数でのファイル共有が必要な企業、大容量ファイルの送受信が必要な企業 |

企業規模や用途に合わせて最適なサービスを選ぶ際の参考にしてください。

主なファイル共有サービス6つをそれぞれ詳しく解説します。具体的な検討対象となるサービスを絞り込むのに役立ててください。

引用:NTT西日本「おまかせクラウドストレージ」

引用:NTT西日本「おまかせクラウドストレージ」

おまかせクラウドストレージは、セキュアで多機能なクラウド型ストレージサービスで、使いやすさが魅力です。目的に応じた3種類のフォルダで、社外の取引先とも簡単にファイル・データ共有やデータ移行ができます。

企業に特におすすめなのが、ドキュメントレビュー機能やスマートフォルダ機能です。

ドキュメントレビュー機能は、ドキュメントごとにレビューや回覧の依頼、承認、フィードバック、タスクごとの進捗確認などが、おまかせクラウドストレージ上での簡単な操作で行えるようになります。 スマートフォルダ機能は特定フォルダに保存した電子帳簿保存法に関わるファイル(見積書・請求書・契約書など)をAIが自動的に解析し、抽出された情報を基にフォルダ・ファイルを整理することが可能です。

SaaS(インターネット経由でソフトウェアを利用できるクラウドサービス)連携機能もあるため、Microsoft Teams®上でも簡単にファイル共有できます。これまで使っていたソフトウェアを活かしながら業務の効率化を図れるでしょう。

また、ビジネスフォンと連携することで、通話データをクラウドストレージに自動でアップロード・保存できます。通話データは、外出先からでも確認可能です。

| クラウドストレージ名 | おまかせクラウドストレージ |

|---|---|

| 事業者 | NTT西日本 |

| 容量 | プランにより、100GB / 5ID~5TB / 50ID |

| セキュリティ | ・全階層のフォルダにアクセス権設定 ・多要素認証または回線認証(IPv6通信への対応が必要)で不正なアクセスをブロック ・世界最高水準の耐久性を誇るクラウドインフラストラクチャー上で構築、運用し、保存したデータは、複数のデータセンターで同時に複製 ・全データは自動で暗号化とバックアップ |

| 価格 | 初期費用無料、スタートプラン3,850円(100GB / 5ID)~ |

| 無料トライアル | 30日間 |

| おすすめの企業 | 従来のパソコンと同じように使えることを重視する企業、Microsoft Teams®とシームレスに統合したい企業 |

| 公式Webサイト | https://business.ntt-west.co.jp/service/clouddata/omakase_storage/ |

引用:NTTコミュニケーションズ「Box over VPN」

引用:NTTコミュニケーションズ「Box over VPN」

Box over VPNは、10万社以上の企業に導入実績のある容量無制限のクラウドストレージです。コンテンツをBoxに集約でき、社内や取引先とスムーズなファイル共有をめざせます。

設定や操作方法などのお問い合わせが可能なヘルプデスクを完備しており、24時間365日、一元保守を行っているファイル共有サービスです。

また、電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引に対応可能なプランも用意されています。

引用:Google「Google Drive」

Google Driveは、シームレスにファイルを共有できるAI搭載のクラウドストレージです。

Google ドキュメントやスプレッドシート、スライド、Microsoft Officeファイル、PDFなど、100種類以上のファイルにアクセスでき、リアルタイムで編集、整理できます。

アクセス権限はカスタマイズでき、どのデバイスからでもファイルのアップロード、閲覧、共有、編集が可能です。1ユーザーあたり15GB~5TBまで、ストレージを容易に拡張できます。

引用:Dropbox, Inc.「Dropbox Business」

Dropbox Businessは、4億人以上が愛用するDropboxにビジネス向け機能を搭載したオンラインストレージで、リンクできるアプリは30万件以上にのぼります。作業効率に特化したサービスをめざし、チームで作業をするための機能が豊富にそろっています。

ワンクリックでファイルの共有リンクを作り、パスワードや有効期限、コンテンツにアクセスできるユーザー、期間まで設定することが可能です。

また、バックアップは、Dropboxフォルダに保存後、すぐに作成されます。

| ファイル共有サービス名 | Dropbox Business |

|---|---|

| 事業者 | Dropbox, Inc. |

| 容量 | 無制限 |

| セキュリティ | ・遠隔削除機能でデータのローカルコピーを消去可能 ・望まないデバイスからのリンクを拒否することも管理画面から簡単操作 ・ISO27001やSOC3など最高水準の規格をクリア |

| 価格 | ユーザー1人あたり月額1,500円~ |

| 無料トライアル | 30日間 |

| おすすめの企業 | コンテンツ制作などで効率的な協働作業を重視する企業、機能の集約で業務効率化を図りたい企業 |

引用:Microsoft「One Drive365」

One Drive365は、Microsoft365アプリの利用により、時間や場所を問わずにアクセスが可能になるファイル共有サービスです。Web、モバイルデバイス、デスクトップからWord、Excel、PowerPointを使ってリアルタイムで共同作業できます。

Microsoft TeamsやSharePointからOneDriveへの共有ファイルの追加、最大100GBのファイルのアップロード、ライブラリの同期が簡単にできるでしょう。

| ファイル共有サービス名 | One Drive365 |

|---|---|

| 事業者 | Microsoft(マイクロソフト) |

| 容量 | ユーザー1人あたり1TB |

| セキュリティ | ・バックアップと保護はおまかせ ・誤って削除したり悪意のある攻撃を受けたりしたファイルを簡単に回復可能 ・管理者はセキュリティポリシーを管理できる |

| 価格 | ユーザー1人あたり月額989円~ |

| 無料トライアル | Microsoft365 Business Basic以上のプランで1ヶ月間 |

| おすすめの企業 | Microsoft365アプリケーションを日常的に使用する企業、リアルタイムコラボレーションを求める企業 |

引用:NTTコミュニケーションズ「Bizストレージ ファイルシェア」

Bizストレージ ファイルシェアは、最大1万人で共用の定額制使い放題となるファイル共有サービスです。ディスク容量による定額制で、どのプランでも同じ機能を利用できるため、大人数で利用するほどお得になります。

利用者の満足度が高いセキュリティのなか、最大2GBを簡単にやり取り可能です。1,100社以上、30万ID以上の導入実績を誇ります。

ファイル共有サービスを活用するうえで、情報セキュリティポリシーやアクセス権限、データのバックアップなど、いくつかの重要な注意点があります。

ファイル共有サービス導入時の注意点を把握し、適切な管理・運用体制を構築しましょう。

企業の情報資産を外部脅威から守るためには、適切な情報セキュリティポリシーの策定が不可欠です。このポリシーは、以下3つの階層で構成されています。

1.基本方針(組織全体のセキュリティに対する考え方や宣言)

2.対策基準(基本方針を実現するための具体的な対策内容)

3.実施手順(日常業務における詳細な実践手順)

ポリシーを効果的に運用するためには、顧客データや財務情報など、保護すべき情報資産を明確に特定することが重要です。

そのうえで、全従業員への周知徹底や定期的な教育研修、法改正や技術変化に対応するための定期的な見直しと更新、インシデント発生時の対応手順の明確化を行いましょう。

ファイル共有サービスを運用する際には、アクセス権限の適切な設定と管理が必要です。以下のポイントを押さえましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| アクセス権限の設定基準 | ・部署や役職に応じた閲覧、編集権限の階層化 ・プロジェクト単位でのグループ設定による柔軟な権限付与 ・社外関係者には必要最小限の一時的アクセス権を付与 |

| 権限管理の方法 | ・四半期ごとの権限見直しの実施 ・退職者や異動者の権限は発生日当日に変更 ・管理者権限(特権ID)は限られた担当者のみに付与し記録 |

| 設定手順の明文化と共有 | ・新規ユーザー追加時の権限付与フロー ・権限変更申請の手続き方法 ・定期監査の実施要領など |

権限管理の徹底により、情報漏洩リスクを抑えながら業務効率を上げられるファイル共有環境を構築できます。

ファイル共有サービスを利用する際は、万が一のデータ損失や障害に備えた対策が必要です。多くのクラウドサービスは独自のバックアップを行っていますが、重要なデータは自社でも管理したほうがよいでしょう。

データの損失や障害に備えた対策として、以下が挙げられます。

・自動バックアップ機能の積極的な活用

・重要データの複数箇所への分散保存

・バックアップスケジュールの最適化(日次 / 週次 / 月次)

特に、災害やランサムウェア (感染したパソコンやスマートフォンのデータを暗号化して使用不能にし、その解除と引き換えに身代金を要求するマルウェア)対策として、物理的・ネットワーク的に隔離されたバックアップの確保が重要です。

また、復旧体制の整備も行っておく必要があります。例えば、いつ・誰が・どのように復旧するか明確化した復旧手順書を作成する、所要時間を把握して業務影響を最小限にするための計画立案に役立てる、年に1〜2回は実際に復旧テストを実施するなどの方法がおすすめです。

ファイル共有サービスをより安全に運用するためには、従業員への適切な教育が不可欠です。コンプライアンス違反は無知が原因で起こりやすいため、計画的な教育プログラムを実施する必要があります。

教育のポイントは、以下のとおりです。

・情報セキュリティの基本知識

・適切なアクセス権限の理解と運用方法

・パスワード管理の重要性

・データ暗号化の必要性

具体的な教育方法としては、以下が挙げられます。

| 教育方法例 | 詳細 |

|---|---|

| eラーニング | ・動画コンテンツによる基礎知識の習得 ・確認テストによる理解度チェック |

| 実践的なトレーニング | ・具体的な操作手順の確認 ・インシデント発生時の対応フロー |

| ケーススタディ | ・実際の事例を用いた学習 ・グループディスカッション形式での理解促進 |

新入社員や中途入社の社員に対しては、入社時研修の一環として必ず実施しましょう。定期的な再教育も忘れずに行い、最新のセキュリティ脅威に対応できる知識を常に更新していくことが重要です。

ファイル共有サービスは、企業内のさまざまなシーンで活用できます。具体的な活用パターンを把握しましょう。

ファイル共有サービスは、社内において以下のような場面で活用できます。

・部署間での大容量データの共有

・プロジェクト管理におけるファイル一元化

・社内文書のデジタルアーカイブ化

従来のメール添付では送れなかった大容量データもスムーズに共有できるため、マーケティング部門が作成した高解像度の動画素材やデザインファイルを、営業部門やプロダクト部門と共有する際に役立ちます。

また、チームで進行中のプロジェクトでは、企画書や提案書、進捗報告書、議事録、スケジュール案などのファイルを一元管理できます。最新版の把握が容易になり、バージョン管理の手間も削減できるでしょう。

過去の報告書や契約書などの重要文書は、デジタルアーカイブ化により、必要なときにすぐ検索・参照できるようになります。紙文書の保管スペース削減にもつながり、災害時のバックアップとしても機能します。

ファイル共有サービスは、社外との連携をスムーズにする強力なツールです。主な活用シーンは、以下のとおりです。

・取引先とのデータ受け渡し(請求書、見積書、製品仕様書、業務報告書など)

・外部パートナーとの共同作業(プロジェクト管理表、デザインや企画書、分析データなど)

・顧客へのファイル提供(製品マニュアル、カタログ、契約書類、カスタマイズ製品の仕様確認資料など)

適切なセキュリティ設定と期限付きアクセス権の活用により、必要な相手に必要な期間のみ情報を提供することが可能です。ビジネスのスピードアップと信頼関係の構築につながるでしょう。

ファイル共有サービスは、個人レベルでも業務効率化に大きく貢献します。日々の業務においては、以下のような活用方法があります。

・リモートワーク時のファイルアクセス

・モバイルワーク時のデータ同期

・個人作業データのバックアップ

自宅やカフェなど、オフィス外からでも必要な資料にアクセスできるため、場所を選ばず業務を継続できます。VPN接続不要のクラウドサービスであれば、より手軽に社内ファイルを閲覧・編集できます。

また、複数のデバイス間でファイルを自動同期できるため、パソコンで作成した資料をスマートフォンやタブレットですぐに確認可能です。移動中や顧客先でも最新データにアクセスでき、資料の二重管理も不要になります。

重要な業務ファイルは自動的にバックアップできるため、端末故障やトラブル時のデータ消失リスクも軽減できます。誤って削除したファイルも復元可能なサービスが多く、個人の作業効率と安心感を高めるのにも寄与するでしょう。

ファイル共有サービスの導入を検討する際、多くの企業担当者が疑問や不安を抱えるでしょう。よく寄せられる質問と回答を紹介しますので、疑問の解消に役立ててください。

■ファイル共有サービスとは何ですか?

ファイル共有サービスとは、特定のストレージ領域にアクセス権を付与するシステムです。利用者がアップロードしたファイルは、ログインによって複数のデバイスからいつでも閲覧・ダウンロードができます。

ファイル共有の他、データバックアップ、ファイルの全文検索、アカウントデータの一元管理、暗号化セキュリティなどの機能が活用できます。

■ファイル共有サービスを導入するメリットは何ですか?

ファイル共有サービスを導入する最大のメリットは、場所を問わないアクセシビリティとリアルタイムでの共同作業による業務効率の向上です。インターネット環境があれば、オフィス・自宅・外出先など場所を選ばずにファイルにアクセスできます。

また、以下のようなメリットも期待できます。

・自動バックアップ機能によるデータ損失の回避

・地理的に離れた複数のデータセンターでの保管によるBCP(事業継続計画)対策

・紙の資料や郵送コストの削減

一方で、インターネット環境への依存性やセキュリティリスクにも注意が必要です。そのため、VPNによる通信の暗号化やアクセス権限の厳密な管理、定期的なセキュリティ研修の実施などの対策が求められます。

ファイル共有サービスとは、特定のストレージ領域へのアクセス権を付与するシステムです。アップロードしたファイルは、ログインにより複数のデバイスで閲覧・ダウンロードが可能になります。

サービスを検討する際には、データ容量や機能、セキュリティレベル、操作性などの観点で選ぶことが大切です。

また、情報セキュリティポリシーを策定する、適切な運用方法を周知するなどの対策も必要となるでしょう。うまく活用することで、企業はセキュリティと利便性の両立をめざせる可能性があります。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

【TP】

ニューノーマル処方箋