オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

<目次>

・新人教育のスタンダード「OJT教育」に課題アリ

・OJTが新人の個性を潰している!?

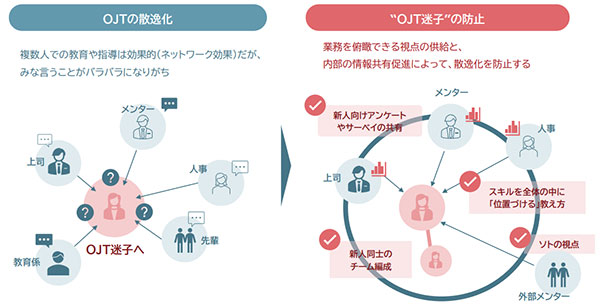

・複数の先輩が教えるのも良いが、OJTのネットワークが広すぎるのも問題

・新人がOJTで成長しやすくなる5つの力とは

ビジネスパーソンであれば、「OJT」で仕事を教えた経験、あるいは教わった経験があるという人は多いでしょう。OJTとは「On-the-Job Training」の略で、先輩の従業員が新しく配属された従業員に対し、実際の現場における日常業務を通じて、教育訓練を行うことをさします。

OJTと逆に「OFF-JT」という概念も存在します。OFF-JTは「Off the Job Training」の略で、日常の業務から離れて行う研修やセミナーといった「座学」をさす言葉です。

OJTとOFF-JTを比べると、実際に現場で働いている先輩従業員から学べるという点で、OJTの効率は高そうに見えます。しかし、パーソル総合研究所が2025年1月に発表した「OJTに関する定量調査」によれば、OJTで指導を受ける側の新人と、指導する側の従業員の双方が、OJTに課題を抱えているようです。

この調査は、パーソル総合研究所が2024年10月にインターネットによって調査したものです。調査対象は、過去3年以内にOJTを経験した全国の正規雇用就業者4000人です(年齢は男女20~59歳)。

調査によると、新卒の新入社員がOJTを受ける際に感じる課題は、「人によって指示や教える内容が異なっている」(35.6%)が1番でした。一方、中途採用の新人の課題は「マニュアルや書類・業務ツールがそろっていない」(38.2%)がトップでした。

OJTで指導する側(教える側)の課題も「人によって指示や教える内容が異なっている」が1番でした。加えて、指導する側の年齢が高くなるほど、「ハラスメントに気を付けなければいけない」「効率よく教えないといけない」といった意識を強く感じているという結果でした。

OJTでは指導する側が、とかく他人の仕事の仕方を真似する指示を出したり、厳しい指導をしたりしてしまいがちです。新人側も、OJT中に仕事の単調さや多忙さ、会社の成果主義的な姿勢を感じがちです。

しかし、こうしたOJT中に起きる"あるある"は、新人が「自分の個性を潰された」「この会社では自分の意見や主張は求められていない」「大きな歯車の1つになる」といったマイナスの感情を抱く原因になり、新人の「没個性化」を招く恐れがあると指摘しています。

OJTによる指導は、新人のやる気や個性を奪う恐れがあると分かりました。こうした事態を避けるためには、どうすれば良いのでしょうか。

調査では、新人のパフォーマンスを高めるOJTの指導方法として、新人の仕事ぶりを褒めたり励ましたりすること(勇気づける)、担当業務の全体を理解することから教えること(位置づける)、短期・中期・長期で目標を設定すること(跡づける)、という3つの教え方が重要としています。新卒の新人に対してはこれらに加え、行動や結果の良い点と改善点を具体的に伝えること(振り返る)も良い影響があるとしています。

1人の新人が複数の先輩から仕事を教わるやり方も、個人のパフォーマンスを高めたり、新人が組織/仕事/文化になじみやすくなったりする効果があるとしています。先輩が社内の知り合いに対して新人を積極的に紹介する行動も、新人のエンゲージメント向上に良い影響を与えると分析しています。

一方で、指導する側の人数が多くOJTのネットワークが広すぎると、指導者によって指示や教える内容が異なり、新人が不安になる"OJT迷子"が発生する危険性も指摘しています。この事態を防ぐ方法として、外部メンターを活用し新人が業務を俯瞰(ふかん)できる視点を採り入れたり、新人同士がチームを組閣したり、新人に対するアンケート結果を指導する側が共有するなど、OJTネットワーク内部の情報共有の促進などを挙げています。

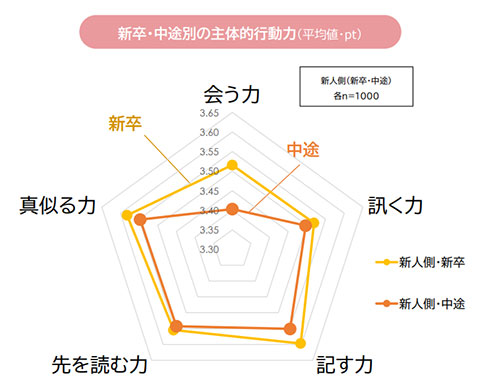

調査では、新人がOJTにおいて自身のパフォーマンスを向上する方法として、5つのポイントを挙げています。

それは、分からないことがあれば質問したり助言を求めたりする「訊く力」、仕事のプロセスを予想して、自分で問題解決を図る「先を読む力」、教わったことを自身でマニュアル化する「記す力」、行事や集会に参加するなど、自ら社内のメンバーに関わろうとする「会う力」、上司や先輩、同僚の仕事を見て真似する「真似る力」の5点です。これらの実践度が高い新人のほうが、実践度が低い新人よりも"仕事に慣れた"と感じる時期が早い傾向にあるとしています。

この5つの力のうち「会う力」は全体的に低い傾向が見られ、特に中途採用の新人、中でも40代以降は顕著に低い結果となりました。企業としては、この新人特有の「会う力」を向上させる取り組みが必要かもしれません。

多くの企業は、「早く新人になじんでもらおう」「現場で働いた方が、話が早いだろう」と、OJTを実践しているかもしれません。しかし、この調査が指摘しているとおり、OJTは新人の個性やモチベーションを失う危険性をはらんでいます。「OJTで教えればいいだろう」と適当に新人を指導すると、せっかく採用した新人の心が、企業から離れていく原因になってしまう恐れもあります。

調査では、伝統的なOJTは「自組織になじませる」ことがメインだったと解説しています。しかしこれからのOJTは、指導する側もされる側も「学び合う&変わり合う」べきであり、新人の加入とOJTによる教育を、古い知識やスキルを刷新する好機とすべきとしています。そのためには、人事部門はOJTを現場任せにせず、組織全体で変わる機会に転換させる仕掛けが求められていると主張しています。

本稿で触れたように、OJTが失敗する原因は指導する側だけではなく、指導を受ける新人側にもあります。双方がOJTの欠点を認識し、その落とし穴にハマらないように気を付ければ、指導する側もされる側もともに成長し、企業の力もさらに強まっていくことでしょう。

【TP】

ニューノーマル処方箋