オフィスあるある4コマ(第58回)

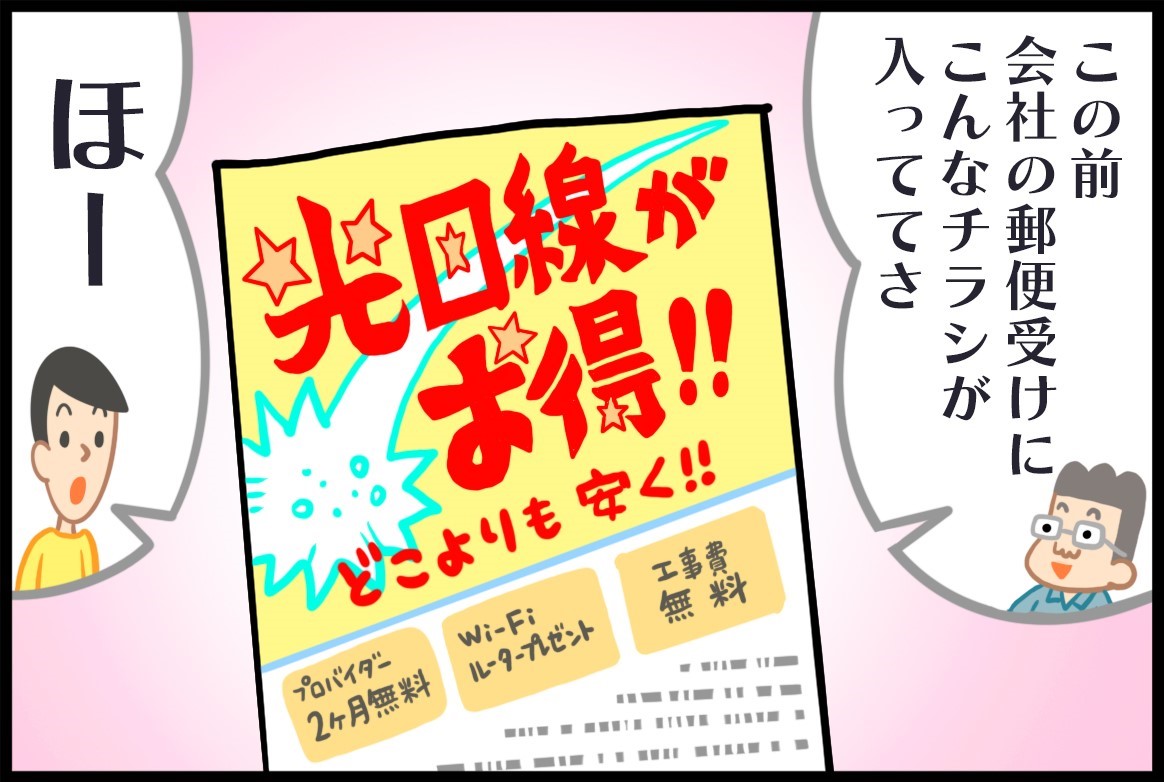

期待外れ⁉の光回線

前畑秀子さんは、1936年(昭和11年)の第11回 夏季オリンピック ベルリン大会の200m平泳ぎで金メダルを獲得した。日本女子初の金メダル獲得というその輝かしい業績は、実況アナウンサーの「前畑頑張れ!」という絶叫と共に今日でも広く知られている。

そのようなはるか昔のオリンピックに思いを巡らせていたからか、懐かしい昭和の人気テレビドラマ「細うで繁盛記」の残像が頭の片隅に住み着いてしまった。同ドラマは、新珠三千代さんふんする大阪生まれの主人公が、嫁ぎ先である伊豆熱川の旅館の再興にひたむきに取り組んでいく物語。ドラマの冒頭に「銭の花の色は清らかに白い。だが、つぼみは血がにじんだように赤く、その香りは汗の匂いがする」というナレーションが入る。

オリンピックに向けた前畑さんの「頑張る」姿が、その血がにじんだように赤いつぼみに重なる。

前畑さんは、ロサンゼルス大会(1932年)にも出場している。200m平泳ぎに出場し、結果は1位と0.1秒差の2位。自己の日本記録を大幅に更新し、銀メダルを獲得したことに大きな達成感を覚えていた前畑さんだが、帰国後、人々の思いもしなかった反応に驚かされることになる。

祝賀会では、東京市(現東京23区)の市長から、こんな言葉が投げかけられた。

「あなたはなぜ金メダルをとってこなかったんだね?いいか前畑さん、この悔しさを忘れずに、4年後のベルリンオリンピックではがんばってくれよ」

(『スポーツ感動物語 先駆者たちの道のり~前畑がんばれ!』小林良介 著)

その言葉は当時の日本国民の声を代弁していたようだ。「なぜもう一息頑張れなかったんだ」という声はあっても、銀メダルをたたえる声はほとんどなかった。和歌山県橋本市の実家に戻っても、同じような内容が書かれた手紙が山のように送られてきていたという。

家庭の事情もあり、ロス五輪後の引退も考えていた前畑さんは、全国から届く激励に押し流されるように現役続行を決意する。

18歳の少女は猛練習を再開した。朝5時に起床して走り込み、1日に2万m泳ぐ。この練習を1年365日休まず続けた。全身の筋肉が痛み、歩くことすら困難なときも、はうようにしてスタート台まで自らの身体を運んだ。まだ温水プールはなかった時代。寒い日に水面に薄い氷が張ったようなプールに飛び込んでひたすら泳いでいると、やがて汗が流れるのが分かったという。そんな日々が続いた。

前畑さんの挑戦は金メダル獲得で日本国民の期待に応えるというハッピーエンドで締めくくられる。しかし、結果が違っていたらどうなっていたのだろう。実際、前畑さんはベルリン大会に臨む際、すでにこう考えていたという。

「負けたら死んで(日本国民に)おわびしようと思っていた」

(『昭和スポーツ列伝』文藝春秋編)

期待を寄せる人々に悪意はない。だからこそ怖い。1930年代は、世界各地で軍靴の音が高まっていた。日本も満州事変を契機に日中戦争へとひた走っていた。今とは確かに時代が違う。

しかし、大きな組織、大勢の人々が1人の人間に過剰な期待を寄せることで生まれるリスクは、令和の時代の企業も注意すべきだろう。課した目標や任せたポストが、そのビジネスパーソンの負担になり過ぎてはいないか。あるいは、真面目さ故に必要以上に頑張り過ぎてはいないか。そうした点に配慮して、自社の大切な戦力として長く活躍してもらうための余裕ある采配も必要ではないだろうか。

ベルリン大会の女子200m平泳ぎは、レース前から前畑さんと地元ドイツのマルタ・ゲネンゲルさんとの一騎打ちになるだろうと予想されていた。彼女が感じていたプレッシャーも相当なものだっただろう。自国開催のオリンピックであり、ナチスが国威発揚のためにオリンピックを利用し、ドイツ選手にも勝利が義務付けられていたからだ。

号砲1発。レースでは、予想通り、2人の息の詰まるようなデッドヒートが繰り広げられた。結果は0.6秒の差がメダルの色を金と銀に分けた。しかし2人の様子を実況するアナウンサーは次のように伝えている。

「今、前畑さんはプールで2着になったゲネンゲル嬢とにっこり笑って握手しております。笑って、喜んでいます」

そこに清らかに白い、2輪の花が咲いていた。

執筆=藤本 信治(オフィス・グレン)

ライター。

【T】

アスリートに学ぶビジネス成功への軌跡