オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

国家の安全保障は、軍事的な課題だけではなく、経済や技術の分野にも広がっている。国際情勢は複雑化し、社会経済の構造も変化を続けている中で、国家や国民の安全を害する行為が経済活動に関連して行われることが増えているためだ。

経済にかかわる重要な情報に対してリスクのある行為を未然に防止することをめざしたのが、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(2024年5月成立、以下「重要経済安保情報保護活用法」)である。経済安全保障分野における「セキュリティクリアランス制度」を定めるもので、2025年5月17日までに施行されることが決まっている。そのため、セキュリティクリアランス制度が改めて注目を集めている。

まず、「セキュリティクリアランス」とはどのようなことを示すのだろう。セキュリティクリアランスについて内閣府は、「国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報に対して、アクセスする必要がある者のうち、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うとする制度」と説明している。

これは、政府が保有する安全保障上で重要な情報(CI:Classified Information)にアクセスできる人や組織を認定する制度と考えればよい。認定される人は、政府職員だけでなく民間企業の従業員も含まれ、政府が調査を実施し、その人物の信頼性を確認した上でCIへのアクセスを認める。

日本では、セキュリティクリアランス制度を規定する法律として、「特定秘密保護法」や今回の「重要経済安保情報保護活用法」がある。

特定秘密保護法は2014年に施行された法律で、日本国の安全保障に関する機密情報の漏えいを防止することを目的とする。一方で、2025年内に施行される重要経済安保情報保護法は、重要経済基盤にかかわる安全保障に関する情報の漏えいを防ぐためのものという位置づけの違いがある。

重要経済安保情報保護法について、もう少し詳しく見ていこう。法律が対象とするのは重要経済基盤の情報で、重要経済基盤には大きく2つが掲げられている。1つが、公共的な重要インフラで、提供に支障が生じた場合に国や国民の安全を損なう可能性があるもの。例えば、電気、水道、ガス、物流、情報通信、放送などが対象になる。もう1つが、重要物資のサプライチェーンで、国民の生存に不可欠な物資などの供給網をさすとされる。

これらの重要基盤の情報をむやみに第三国などに漏らすことで経済基盤の安全が維持できない状況になることを防ぐのが、重要経済安保情報保護法というわけだ。具体的には、重要インフラ事業者の活動を停止させるようなサイバー攻撃への政府の対応案の詳細や、重要な物資の安定供給を阻害するサプライチェーンの脆弱性に関する情報などが、重要経済安保情報となる。

こうした情報を取り扱う業務への従事は、「適性評価において重要経済安保情報を漏えいするおそれがないと認められた者」に制限される。10年以内に、当該する業務を行わせる行政機関の長が実施した適正評価で「漏らすおそれがない」と認められている必要があるのだ。同時に、重要経済安保情報を取り扱う民間企業などに対しても、適切に情報を保護することができると認められた適合事業者に対して秘密保持契約を締結して提供する。

法律では、例えば重要経済安保情報の漏えい時に、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科する罰則などを整備している。こうした罰則により、経済安全保障面での情報漏えいなどから国家の安全を守ることが期待されている。

適正評価では、(1)重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、(2)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、(3)情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、(4)薬物の濫用及び影響に関する事項、(5)精神疾患に関する事項、(6)飲酒についての節度に関する事項、(7)信用状態その他の経済的な状況に関する事項――について実施される。個人の適正評価も求められるため、調査対象の個人のプライバシーや基本的人権に対する侵害にも気をつける必要がある。

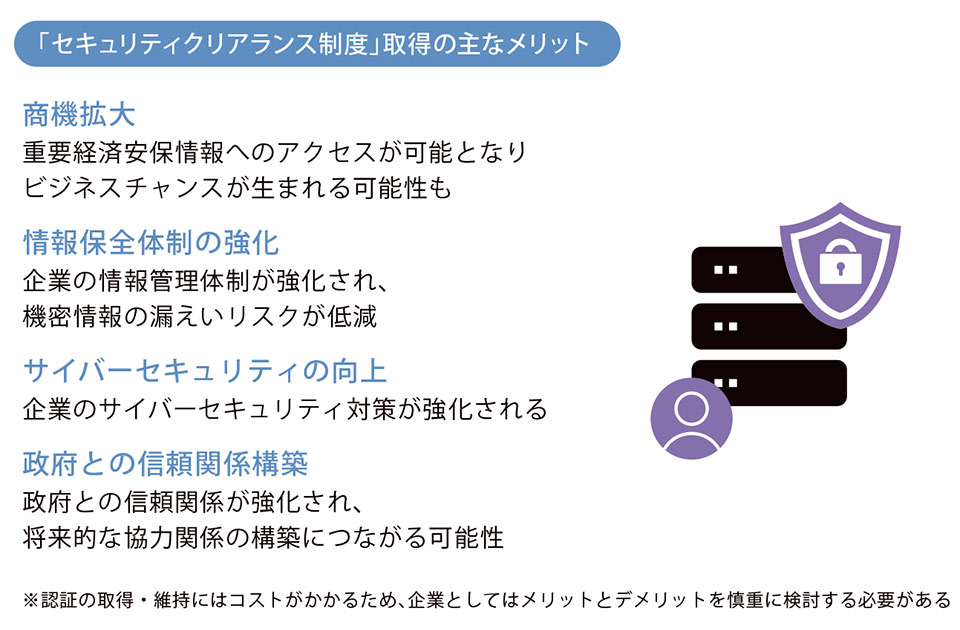

一方で、セキュリティクリアランス制度に対応し、適合事業者の認定を受けることによるメリットも少なくない。事前に適正評価を実施してセキュリティクリアランスを保有していれば、サイバーセキュリティへの対応が高いことがおのずと示されることになる。

また国内外の政府調達や企業取引などでは、セキュリティクリアランスを取得していることを前提にするケースもあり、こうした取引によるビジネス機会の向上も期待できる。これらメリット・デメリットを慎重に勘案し、取得するか否かを検討したいところだ。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=岩元 直久

【MT】

強い会社の着眼点