脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)

"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り

クラウドサービスの利用は、すでに企業や団体にとって不可欠なものになっている。クラウドサービスといってもその対象範囲は幅広いが、さまざまなアプリを提供する「SaaS(Software as a Service)」の形式はクラウド利用の中核を占める。例えば、「Microsoft 365」や「Google Workspace」「Slack」などのコミュニケーション、コラボレーション系から、「Box」や「Dropbox」のような情報共有系、さらに「Salesforce」や「Adobe Creative Cloud」「楽楽精算」などの業務系まで、多彩なSaaSがビジネスを支えている。ここからはSaaSを代表例として、クラウドサービスのメリットとデメリットを見ていこう。

クラウドサービスを利用するメリットは、これまでにも多くが語られている。初期投資を抑えてスピーディーに導入できる利点は大きい。コロナ禍で多くの企業が速やかに在宅ワークを実現できたのは、クラウドサービスがあったからこそとも言える。自動アップデートにより常に最新の機能を利用できること、利用規模の拡大・縮小に柔軟に対応できるスケーラビリティの実現などは、自社で資産を持つオンプレミスのシステムでは得られない価値だ。だからこそ、クラウドサービスが広くビジネスで利用されるようになってきたわけだ。

こうした「光」の部分は、サービス紹介のWebサイトを見ても、ベンダーが配布した資料を見ても、大きく取り上げられている。それではクラウドサービス、それもSaaSを利用していくときには「影」となるデメリットはないのだろうか。クラウドサービスも万能ではなく、盲点になりがちなデメリットはある。

見落とされがちな課題の代表が、費用やライセンス管理だ。クラウドストレージや業務アプリの利用料は従量課金制のものもあり、利用が増えるほどコストがかさんでいく。利用を適切に管理しないと、膨らんだ請求額に驚くケースもある。また、部門や個人ごとにクラウドサービスの契約、利用が進むと、全社的な実態把握が難しくなる。コスト的にもセキュリティ的にも問題になるというわけだ。

最新機能の適用や日常の運用はクラウドサービス側に任せられても、「管理しなくてもよい」「自動で最適化される」とは言い切れない。例えば、部門や部署、拠点単位で部分最適によりクラウドサービスを導入していくと、全社で実態が把握できなくなる。そのため、同じクラウドサービスを部門ごとに契約して多重のコストが発生するといったことが起こる。またクラウドサービスの利用者の管理が行き届かないと、退職者のアカウントが放置され、不正利用の温床となる危険性も高まる。

属人化のリスクも考える必要がある。クラウドサービスごとに契約や管理の担当者が分散すると、契約や設定内容が「その人しかわからない」といった状態に陥りがちだ。急な異動や退職で契約や管理の情報が霧散することもあり得る。さらに多数のクラウドサービスを活用するようになって、部分的には業務改善が進んだように見えてきても、クラウドサービスによる囲い込みが進むことで全社統一の情報共有や意思決定を阻害する可能性もある。

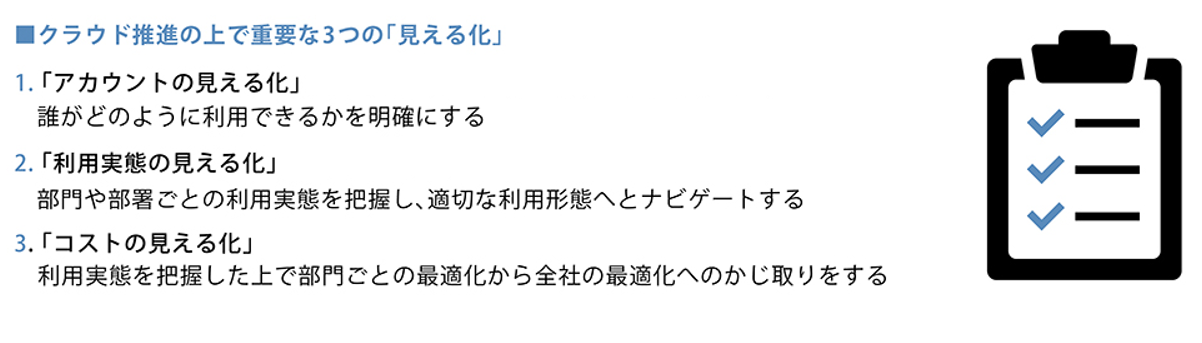

こうしたリスクを抑制するためには、クラウドサービス時代の情報システム部門にはこれまで以上にマネジメント能力が求められる。そこでは、3つの「見える化」が核になる。1つは「アカウントの見える化」。誰がどのように利用できるかを明確にする。2つが「利用実態の見える化」。部門や部署ごとの利用実態を把握し、適切な利用形態へとナビゲートする。3つが「コストの見える化」で、利用実態を把握した上で部門ごとの最適化から全社の最適化へのかじ取りをする。

3つの見える化を実践するための具体的な対策について、要点を整理しておこう。まず、アカウントや権限を一元的に管理できる仕組みを導入したい。複数のクラウドサービスを横断して、誰がどのように利用しているかを管理できるID管理サービス(IDaaS)などの導入が有効だ。利用者にとっても1つのIDでログインするだけで複数のクラウドサービスを利用できるシングルサインオン環境が提供されることで利便性が向上する。IDaaSで利用者の管理を徹底すれば退職者の放置アカウントの不正利用や権限の不適切な付与も防げる。

次に、定期的なライセンス棚卸しと利用状況のレビューを実践する。クラウドサービスは未使用ライセンスや重複契約が放置されやすい。利用実態に合わせた契約の見直しや、部門利用から全社利用への統制などのベースになる。情報の属人化を防ぐために、契約や設定情報をドキュメント化してナレッジを共有できるようにしておくことも不可欠だ。

こうしたマネジメント施策は、全社で一元化して情報システム部門などが統制することが求められる。これにより、部門単位で利用しているクラウドサービスが、管理されていない「シャドーIT」として放置されて悪用されるリスクを抑えられる。もちろん、全社レベルでコスト配分を見直し、最適化を図ることでクラウドサービスのより適切な利用を推進することにもつながる。さらに、導入、整備をしたクラウドサービスであっても、継続的に改善のサイクルを回し続けることが求められる。その時々の事業や組織に適切なサービスを選択し、活用していくことはビジネスの持続的発展にも貢献する。こうした取り組みを重ねることで、クラウドサービスをコスト削減や手軽な利便性の確保という段階から、戦略的なDX投資へと発展させることができるだろう。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=岩元 直久

【MT】

強い会社の着眼点