オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

もうすぐゴールデンウィーク(GW)。カレンダー通りに休める仕事の人にとっては、気候もよくホッと一息つけるつかの間の休暇になる。しかし、セキュリティに関連する業務に携わると、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始といった長期休暇は気が抜けない。

長期休暇の前後はサイバー攻撃が急増するからだ。ある調査では、年末年始の前後は、他の期間の2倍もサイバー攻撃があると指摘している。次の長期休暇であるゴールデンウィークを迎える前に対応を強化しておく必要がありそうだ。

長期休暇にサイバー攻撃が増える理由としては、企業や団体などでシステム管理者も休暇を取り、長期間不在になるといった平常と異なる状況になることが考えられる。攻撃者からすると、守りが弱くなっている上に、長い休みの間には不正アクセスなどの検知から対応までに時間がかかるとなれば、格好の狙いめということになる。特に、データを暗号化して身代金を要求するランサムウエア攻撃は、セキュリティ担当者が少ない休日や休暇を狙うことが世界的な傾向として知られている。

休暇明けも注意が必要だ。多くの従業員が休み中に届いた大量のメールを処理する中で、フィッシングなどのリスクのあるメールを誤ってクリックをしてしまうといったケースもある。休暇の「前後」がセキュリティ担当者にとっては注意のしどころというわけだ。

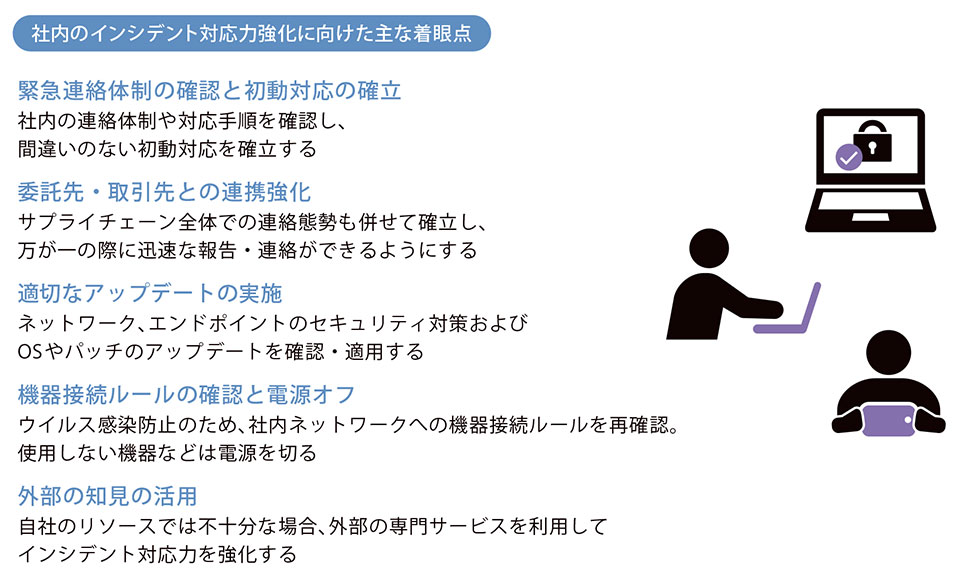

まず、セキュリティ担当者は休暇に入る前に、改めて緊急連絡体制の確認をする。何かが起こったかもしれないときに、自社だけでなく委託先の企業も含めて連絡体制や対応の手順を確認しておくことで、間違いのない対応の第一歩を踏み出せる。同時に、ウイルスなどに感染したパソコンを社内ネットワークに接続してしまわないように機器接続ルールを再確認し、さらに使用しないパソコンやサーバーなどの機器の電源を切ってから休暇に入ることも求められる。

実際にインシデントが発生したときは、どのような対応をしたらいいのか。経済産業省は「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」で、情報漏えいや改ざん、ウイルス感染、情報システムの機能停止などのサイバー攻撃による被害が発生した際の手順を示している。対応は大きく「検知・初動対応」「報告・公表」「復旧・再発防止」3つにわかれている。その中でも、長期休暇にサイバー攻撃に遭ったときに着目しておきたいのが「検知・初動対応」である。

手引では、インシデントの発生を確認した場合、速やかに対応方針を指示し、被害を拡大させないための初動対応を実施することが記されている。初動対応とは、ネットワークの遮断、情報や対象機器の隔離、システムやサービスの停止だ。ただし、対象機器の電源を切るときは、システム上に残された記録を消さないような注意が必要であり、不用意な電源オフの操作に対して忠告している。

長期休暇のサイバー攻撃に対しては、事前の対策も不可欠だ。ネットワークセキュリティ対策や、パソコンやサーバーなどのエンドポイント対策が必要なことはもちろん、それらのセキュリティ対策の適切なアップデートも確認したい。さらに、各種機器のOSのアップデート、パッチの適用など、対策に抜けがないかを改めて確認する必要がある。同時に、長期休暇に入る前に、物理的に社内への不法侵入がないか、休暇中の不審な動きの監視体制が整えられているかの再確認も求められる。

その上で、人的な対応も再確認が必要だ。緊急連絡先のリストを整備して、インシデント発生時にどのような連絡体制を取るべきかを徹底したい。緊急連絡先も、休暇中の連絡先が確実に記載されているか、異動や電話番号、メールアドレスの変更などがないか、改めて確認しておきたい。

社内の連絡体制だけでなく、委託先や取引先などとの連携強化も図っておく必要がある。サプライチェーンの多様化により、自社が受けたサイバー攻撃の影響が自社だけにとどまらず、取引先などにも広がるリスクがある。万が一のときに、連絡や報告もできずに被害を拡大してしまっては、これまで築いてきた信頼関係そのものが崩壊してしまう。サイバー攻撃自体の影響よりも、事業に大きなダメージを与える可能性があるのだ。

事前のセキュリティ対策や、インシデント発生時の対応については、最新情報をキャッチアップしながら手を打つことがなかなか難しいこともある。自社のリソースだけで万全な対策や対応が難しいと考えた場合は、外部の知見を取り入れることも考えたい。インシデント発生時の対応をサービスとして提供している事業者もあり、心配事があるようならば長期休暇に入る前に相談を持ちかけてみると安心してゴールデンウィークを楽しめるだろう。

執筆=岩元 直久

【MT】

強い会社の着眼点