ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

フロン規制の強化で業務用の空調や冷凍・冷蔵設備が経営リスクに浮上してきた。既存の設備を更新すべきかどうか、企業は2020年を前に決断を迫られている。

「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」の集計結果では、小売り、食品、化学で漏洩量の7割超を占めた。写真は政府の検討会

「2018年に向けて50件を超える注文が入っている」。日本熱源システム(東京都新宿区)の原田克彦社長は表情を緩ませる。同社が製造・販売を手掛けるCO2を冷媒に使う冷凍機に、倉庫事業者や食品事業者などからの引き合いが急速に増えている。今秋には専用ラインを稼働させ、生産能力を年間200~300台に引き上げる計画だ。

前川製作所(東京都江東区)はこの2~3年間、CO2とアンモニアを冷媒に使う冷凍機の生産ラインをフル稼働させて注文に対応している。川村邦明専務は「2020年ごろまではこの状態が続きそう」と言う。主力製品の昨年の販売台数は、2013年の約3倍に増えた。

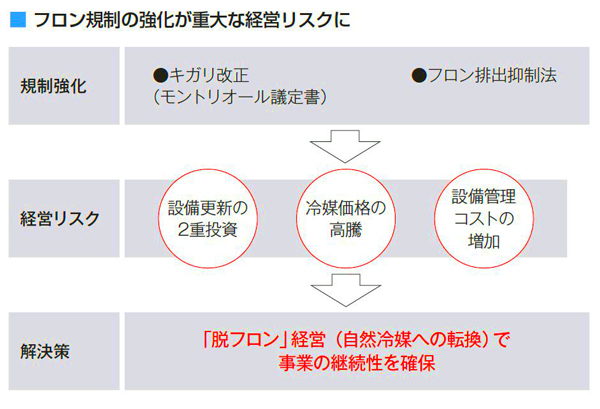

スーパーやコンビニエンスストア、食品工場、冷凍倉庫などで今、冷凍・冷蔵設備の切り替えが進んでいる。きっかけは、2016年10月にモントリオール議定書の締約国会合で採択された「キガリ改正」だ。空調や冷凍・冷蔵ショーケースなどの冷媒として、現在、主流になっているHFC(ハイドロフルオロカーボン:代替フロン)を、先進国と途上国で段階的に削減することが決まった。

HFCは、オゾン層を破壊するCFC(クロロフルオロカーボン)やHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)に代わる冷媒として使われてきたが、温暖化への影響度を表すGWP(地球温暖化係数)が最大でCO2の1万倍以上と高いことから削減の必要性が高まっていた。先進国は、2036年に基準値と比べて85%減らす必要がある。日本政府はキガリ改正に対応する国内法の検討に入った。

HFCを大幅に減らすことになり、特に大きな影響を受けるのが、HCFCの一種であるR22を使った空調や冷凍・冷蔵設備を多く所有する企業である。先進国ではR22を含むHCFCを2020年までに全廃することが既に決まっている。期限が目前に迫る中、そのまま使い続けるか、設備を更新するか、企業は決断を迫られている。

今後も使い続けるためには、補充用のR22を調達する必要がある。冷媒は設備の老朽化などによって漏れるからだ。だが、2020年以降、R22の生産・輸入はできない。

「R22はこれから取り合いになるだろう。入手できなければ設備を動かせなくなり、生産などに影響が出る」(花王サステナビリティ推進部RC推進グループの奥野隆史部長)ことから、多くの企業は設備を更新するとみられる。

更新を選んだ場合、HFCの設備はこれまで有力な候補だったが、キガリ改正で状況が一変。HFCが将来ほとんど使えなくなるため、CO2などの自然冷媒(ノンフロン)が一気に注目を集めるようになった。

企業が特に懸念しているのは「2重投資」の問題だ。空調や冷凍・冷蔵設備は数十年使い続けるケースが多い。R22の機器をHFCの設備へ切り替えた場合、20年もすればまたHFCを使わない設備へ更新しなければならず、設備投資の負担が大きい。運用コストに関わる冷媒価格の高騰も不安材料に挙がる。既に生産が大きく減っているR22の価格は上昇しており、今後、大幅な減産が見込まれるHFCが同じ運命をたどるのは明らかだろう。

こうした経営リスクが、企業をノンフロン設備の導入へ突き動かす。

さらに、2015年4月に施行されたフロン排出抑制法が、空調や冷凍・冷蔵設備を使う企業を悩ませる。フロン類を使う設備について3カ月に1回の簡易点検が義務付けられた他、冷媒の漏洩が見つかった場合は修理しないと補充できなくなった。

中でも企業が頭を痛めているのが、同法に基づく「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」だ。自社が管理する設備について、冷媒の漏洩量を把握しなければならない。漏洩量がCO2換算で年間1000t以上の場合は、国に報告する必要がある。大企業では数千台の設備を使っているところが多く、それらをすべて調べるのは負担が大きい。

中堅・中小企業では、そもそもフロン排出抑制法に対する認知度が低く、点検や漏洩量の確認などをする態勢が十分に整っていないところが少なくない。「ISO14001の審査が通らなくなりそうだから何とかしてほしい」。同法への対応を支援する一般社団法人の冷媒総合管理センター(東京都港区)には悲鳴が寄せられているという。日本冷凍空調工業会(東京都港区)の岡田哲治・専務理事は「中堅・中小企業への普及啓発活動が大事」と言う。

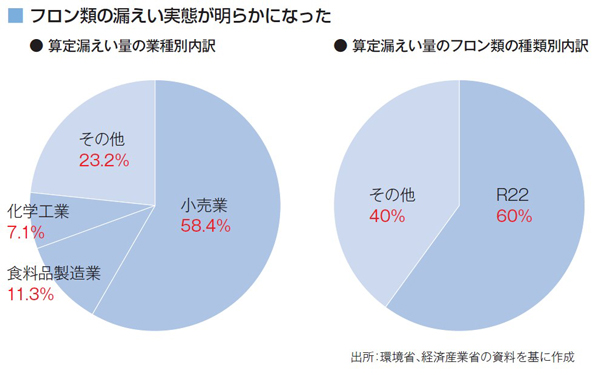

環境省は2017年2月、フロン類算定漏洩量報告・公表制度に基づく漏洩量の集計結果を公表した。446社から235万tの漏洩があることが分かった。業種別では、小売業が58.4%を占め、食料品製造業と化学工業がそれぞれ11.3%、7.1%で続いた。上位3業種で全体の7割を超える。フロン類の種類別に見ると、R22が60%を占め、2020年問題に引っかかる古い設備がまだ相当数使われている実態が浮き彫りになった。

「設備更新の2重投資」「冷媒価格の高騰」「設備管理コストの増加」──。2020年問題にまつわるリスクは、あらゆる企業に影響を及ぼす。パリ協定の発効で世界の温暖化対策に対する注目が集まる中、対策の遅れは投資家の評価を下げる可能性もある。企業の環境の取り組みを投資判断に取り入れるESG(環境・社会・ガバナンス)投資が国内外で拡大する傾向にあるからだ。

日経エコロジー/文/相馬 隆宏

【T】

中小企業のトレンド