オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

企業倒産件数は、バブル期に匹敵する低水準が続いている。業績や景況感と関係なく、政策的に倒産が抑え込まれているからだ。その結果、経営破綻の性質が変化している。思わぬ被害を受けないよう、目を配りたい。

企業倒産件数は歴史的な低水準が続いている。

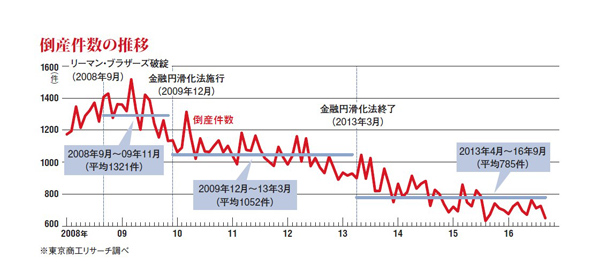

東京商工リサーチによれば、2014年と15年の倒産件数(負債額1000万円以上)は、2年連続で1万件を割った。バブル期の1989年、90年以来の“快挙”だ。2016年も1~9月までの累計の倒産件数は前年同期比でマイナス。9月単月では650件となり、同月としては90年以来の低水準にとどまった。

ただし「足元の企業業績は良くない。特に、個人消費の低迷にさらされている小売業やサービス業と、円高の余波を受けている製造業の不振が目立つ」と、東京商工リサーチの友田信男常務は指摘する。

にもかかわらず、倒産が少ないのは、政策的な抑え込みが効いているためだ。

倒産件数の減少が始まったのは、2009年12月、中小企業金融円滑化法が施行されてからだ(下記のグラフ参照)。この法律で、金融機関は、中小企業に対する貸し付け条件の変更などに応じることを迫られた。 ただし、この円滑化法は13年3月に適用期限が終了した。これを機に倒産が増加に転じるとの見方もあったが、実際には、さらに減った。なぜなら、期限切れ直前に、金融庁などの省庁が、金融機関に貸付先の倒産件数を報告させるなどの金融モニタリング体制を構築したからだ。

ただし、この円滑化法は13年3月に適用期限が終了した。これを機に倒産が増加に転じるとの見方もあったが、実際には、さらに減った。なぜなら、期限切れ直前に、金融庁などの省庁が、金融機関に貸付先の倒産件数を報告させるなどの金融モニタリング体制を構築したからだ。

16年6月に金融庁が発表した資料によれば、円滑化法が終了した13年4月以降も、中小企業向けの貸し付け条件変更などは着実に実施されている。例えば、15年10月から16年3月までの実行件数は48万6608件。申し込みに対する実行率は97.3%という高水準にある。

それと同時に金融機関は、法的整理に直結するような債権保全などのアクションを控えるようになり、代わりに私的整理による事業再生の道を探り始めている。

この流れは、いつまで続くのか。帝国データバンク東京支社・情報部の藤森徹部長は、次のように見る。

「現在の倒産の少なさは、明らかに実態から乖離(かいり)している。だから今までは、遠からず増加に転じると私も考えていた。だが、最近の金融行政からは、現状を定着させる当局の強い意思が読み取れる。とすれば“倒産抑制時代”はまだ続く。いわば“ニューノーマル(新常態)”のようなものだと捉えるべきだろう」

例えば、金融庁は、16年9月に発表した「金融レポート」で、地域金融機関に「担保・保証に依存せず取引企業の事業性評価に基づく融資と本業支援」を行うことを求めている。その結果、従来のように金融機関がトリガーを引く形での経営破綻は、ますます少なくなりそうだ。

このような状況は、中小企業経営者にとって歓迎すべきことばかりではない。

大きな問題は、与信管理が難しくなっていることだ。

倒産は減ったとはいえ、ゼロにはならない。しかし、財務データを見るだけでは、いつ破綻してもおかしくないような企業が、多く生き残っているので、どこが本当に危ないのかが分からない。このような中で、何を指針として与信管理をすべきか。

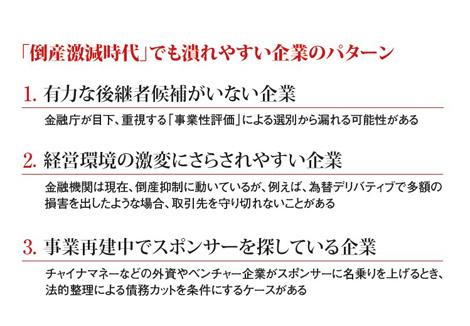

この点、今後、倒産が懸念される企業には、主に3つのパターンが考えられる。

第1に、後継者不在の企業。金融庁は現在、金融機関に「事業性評価」を推奨している。だが、事業承継のメドが立たないようでは、将来の事業性に疑問符が付く。最近では、後継者難に加え、過去の粉飾決算などコンプライアンス上の問題が明らかになり、金融機関に支援を打ち切られる企業が散見される。

第2に、経営環境の激変に直撃されやすい企業。金融機関は現在、取引先の法的整理を極力避ける方向に動いている。それでも、為替デリバティブによる多額の損失計上といった緊急時には、取引先を守り切れないケースがある。

第3に、事業再建中でスポンサーを探している企業。最近の事業再建では、中国企業を筆頭に、外資が日本の中小企業を買収するケースが増えた。その際、スポンサーが法的整理による債務カットを条件に支援するケースが目立つという。従来の金融機関に代わって、M&A(合併・買収)の買い手が、倒産のトリガーを引くようになった。

与信管理の際には、倒産件数の減少と並行して、その性質が変化していることに留意したい。

日経トップリーダー/文/小野田鶴

【T】

中小企業のトレンド