ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

上場企業で、社外から招へいした社長と創業者・経営陣間のトラブルが相次いで発生した。オーナー企業でも非親族の社長を据える例が増えており、決して人ごとではない。後を託した非親族の社長が、意に沿わぬ経営をした場合の対策をまとめた。

レシピサイト運営大手のクックパッドで、新・旧社長間の内紛が発生した。事の起こりは2015年11月、創業者で前社長の佐野陽光氏が提案した、自らの社長復帰と新たな事業を同社の取締役会が却下したこと。これに対し、佐野氏は今年1月、同氏を含む8人の取締役選任を、3月の株主総会に提案すると会社側に通告した。

佐野氏は同社の取締役で議決権の43.5%を持つ大株主。こうした行動の背景には、後任社長の穐田誉輝氏らが「基幹事業である会員事業や高い成長性が見込まれる海外事業に経営資源を割かず、料理から離れた事業に注力」(同社ニュースリリースから)という経営戦略上の対立があった。穐田氏はかつて価格比較サイト大手カカクコムの社長を務め、IPOや多角化に実績を上げた、いわば“プロ経営者”だ

同様の事例は昨年12月にセーラー万年筆でも起きた。取締役会で旧大蔵省OBの中島義雄社長を解任、平の取締役に降格させたのだ。3月の株主総会で、取締役も退任した。中島氏側が裁判所に解任無効を申し立てるなど泥沼化しかけたが、その後取り下げて事態は収まった。

会社側によれば、中島氏に要請した事項、具体的には(1)私的な活動を控え会社の業務に専念する、(2)知人が仲介する新規事業を持ち込まない、(3)得意先を回る、が1年たっても実行されず、辞職も拒否されたため社長解任に踏み切ったという。

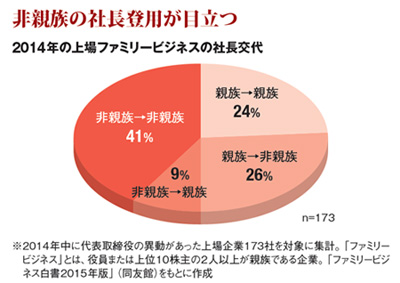

創業家が大株主であったり役員に名を連ねたりするファミリービジネスの上場企業でも、最近は経営能力に注目し、親族以外の社長を招へいする会社が目立つ。後藤俊夫・日本経済大学教授らが行った調査によれば、2014年中の社長交代173件のうち、親族から非親族への交代は26%に上る(下図)。

中小企業でも、後継者難などから非親族の社長に後を託すケースが増えてきており、クックパッドやセーラー万年筆のような事態を招く可能性は高まってきている。こうした中で、オーナー経営者は、どのような対策を立てればいいのだろうか。

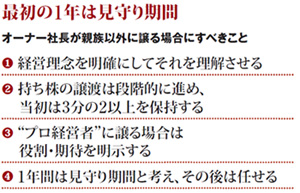

事業承継に詳しい児玉事務所の児玉靖彦代表は、「経営理念を後継者に引き継ぐのは事業承継の基本中の基本。経営理念に反する言動を社外から来た社長がすると、社員は大きな不信感を持つ」と話す。

後継社長が親族であれば、先代が働く姿を見せることで経営理念を体得させられよう。しかし、親族以外、特に社外から経営者を招へいする場合には、経営理念を後継者にたたき込むことが欠かせない。

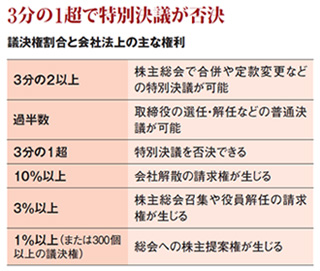

さらに、後任社長にブレーキをかけられるように、一定の持ち株(議決権)を確保しておく必要もある。株主総会では、所有する議決権の割合が力を左右する。取締役の選任・解任といった普通決議であれば、過半数で可決も否決もできるが、定款変更や合併など特別決議が必要とされている事項は、可決に3分の2以上の賛成が必要。つまり、オーナー経営者が3分の1超の議決権を持っていれば、大きな路線変更にストップをかけられる(右表)。

さらに、後任社長にブレーキをかけられるように、一定の持ち株(議決権)を確保しておく必要もある。株主総会では、所有する議決権の割合が力を左右する。取締役の選任・解任といった普通決議であれば、過半数で可決も否決もできるが、定款変更や合併など特別決議が必要とされている事項は、可決に3分の2以上の賛成が必要。つまり、オーナー経営者が3分の1超の議決権を持っていれば、大きな路線変更にストップをかけられる(右表)。

児玉事務所の児玉代表は、「交代直後は、経営権を十分確保するために3分の2以上の株式を押さえておく。そして過半数、3分の1超と持ち株を減らしていき、時間をかけて全株式を譲渡すべき。最低でも1年間は“見守り期間”と考えたい」とアドバイスする。

これからは中小企業でも、プロ経営者を後任社長に据える例が出てくるかもしれない。その場合には、「経営再建や上場準備といった、求めている専門性をはっきりさせておく必要がある」と、日本経済大学の後藤教授は指摘する。そして、一定の役割・責任を果たしたら会長に退いてもらう約束をしておくなど、引き際についてもあらかじめ含めておきたい。

もっとも、自分が見込んだ人物に社長を譲った以上、オーナーといえども経営に口を挟むべきではないという潔い考え方もある。後藤教授もこうした考え方を否定はしないが、「後任社長が、経営理念とかけ離れた経営をしないように見守ることは、オーナー経営者の責任だ」と話し、チェックすることの重要性を説いている。

もっとも、自分が見込んだ人物に社長を譲った以上、オーナーといえども経営に口を挟むべきではないという潔い考え方もある。後藤教授もこうした考え方を否定はしないが、「後任社長が、経営理念とかけ離れた経営をしないように見守ることは、オーナー経営者の責任だ」と話し、チェックすることの重要性を説いている。

日経トップリーダー/井上俊明

※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年3月)のものです

【T】

中小企業のトレンド