オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

企業単位の小規模な規制緩和制度が、新事業に取り組む企業の注目を集めている。中でも、事業プランへの規制の影響を照会できる制度は、中小企業の利用が目立つ。規制の特例を求める制度と併せて、企業の積極的な事業展開の味方となっている。

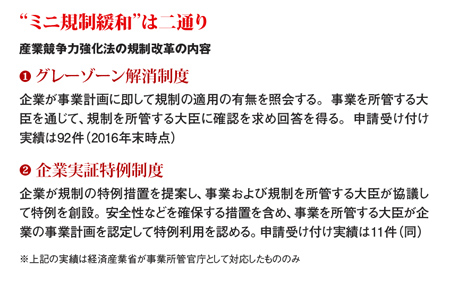

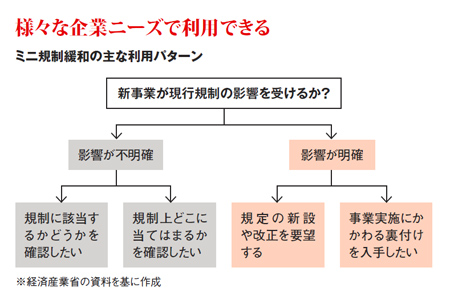

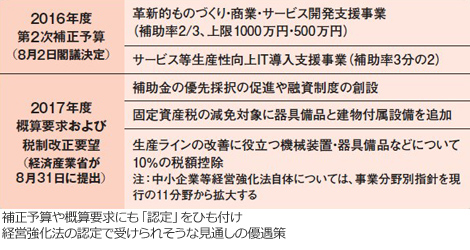

「ミニ規制緩和」と呼ばれる企業単位の規制改革制度を利用する企業が増えてきている。2014年1月施行の産業競争力強化法で創設された、「企業実証特例制度」と「グレーゾーン解消制度」(下表)の16年12月末の申請受け付け件数はそれぞれ11件、92件。申請前の相談件数も増えており、窓口の経済産業省経済産業政策局産業構造課は、今後も申請が着実に増えるとみている。

特にグレーゾーン解消制度では、92件中60件が中小企業による申請。規制の壁を乗り越えることをめざす企業実証特例制度に比べ、新しい事業プランに規制が適用されるかどうかをハッキリさせるための制度で、ベンチャー企業になじみやすい。92件中34件は医師法、薬事法など医療分野の法律に基づく規制についての照会。高齢社会の成長分野で新事業をめざす企業に役立つ制度になっている。

神奈川県内で薬局を経営するリブラ(鎌倉市)も、グレーゾーン解消制度を利用して新事業のお墨付きを得た。同社は、長期間購入されない「不動在庫」の薬を薬局間で融通するビジネスを検討していたが、(1)薬局間で薬を郵送する、(2)値段を付ける、という2点の可否が不明確だった。

そこでリブラの的場洋一郎社長は、経産省に足を運んで相談した上で、同省が厚生労働省に照会。(1)については、薬事法(医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性の確保等に関する法律)で、郵便物として送ることが禁止されている物品リストに入っていないから、構わないという回答を得た。

一方(2)については、ネットオークションのような入札はダメだが、値段を付けること自体は問題ないという回答だった。そこでリブラは、薬の使用期限までの残り期間に応じて値付けする方法を採用。不動在庫を持つ薬局とその薬が欲しい薬局の情報をマッチングさせ、条件が合えば売買が成立するシステムを構築した。10薬局の参加を得て今年からビジネスを始める。

的場社長は、「薬局は患者を断れないから、不動在庫覚悟で仕入れざるを得ない。大手なら自社内で在庫を融通できるが、中小はそれができない。当社のシステムを利用すれば経営の効率化が図れるし、医薬品卸も小包装の薬を届けずに済む」と話す。

生体認証などの研究・開発を行うリキッド(東京・千代田)もグレーゾーン解消制度の利用企業の1つ。同社は創業4年目のベンチャー企業。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人観光客がパスポートの提示や宿帳への記入をせず、指紋認証でチェックインできる仕組みの構築を考えている。

そこでまず、パスポートの提示を義務付けている旅館業法について、事前にパスポートのデータと指紋を登録することで、チェックイン時に指紋認証で情報を呼び出し、それの確認でパスポート提示に代えられるかを照会した。

リキッドは、訪日外国人旅行者の増加をにらみ、パスポートに代えて指紋認証で旅券情報を確認するシステムの事業化に向けて、グレーゾーン解消制度を利用した

所管の厚労省からは、「パスポートの券面と指紋とのひも付けは認められないが、ICチップに組み込まれている情報となら差し支えない」という返答を得た。そこでシステムを手直しし、昨年東京・池袋のホテルで5カ月間をかけて実証実験を実施、1000人以上の外国人が登録した。

リキッド・ジャパンの保科秀之社長は、「チェックイン時のフロントの混雑を緩和できる。官庁への問い合わせは企業にとって敷居が高く、ミニ規制緩和はありがたい制度。続いて100施設以上が参加する実証実験に入る」と話す。

なお企業実証特例制度については、電気事業法の施行規則で使用する水量が制限されている小水力発電設備について、ある企業が緩和を要望したところ、規則が改正されて水量を増せるようになり、発電量と売り上げの増加につながった――などの例がある。

ミニ規制緩和について、経産省産業構造課の迫田英晴課長補佐は、「企業の創意工夫を促し、安心して新分野に挑戦してもらうための仕組みだ。規制にまつわる多様なニーズに対応できるし、検討から利用申請までの各段階で、丁寧にサポートしていく」と話す。規制の曖昧な分野ほど、市場開拓の余地は大きく、これからも事業化をめざす企業は増えそうだ。

この制度は18年度末までで、その後存続するかどうかは今のところ未定。医療など規制が多い分野で新事業を検討中の中小企業は、早めに利用するのがいいかもしれない。

日経トップリーダー/文/井上俊明

【T】

中小企業のトレンド