オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

なかなか進まなかった食品ロス削減に光明が差した。「人の気持ち」を踏まえたAI(人工知能)が、精緻な需要予測を可能にした。

本来食べられるはずの食品が廃棄される「食品ロス」。世界では毎年約13億トンが廃棄されており、社会問題となっている。これまでなかなか進まなかった食品ロス削減に、AIが威力を発揮している。

日本気象協会(東京都豊島区)は2017年3月に、企業が生産・販売する商品の需要を予測する専門部署を立ち上げた。AIを活用し、気象データと過去の販売データから最適な需要量をはじき出すサービスである。

同社のサービスを活用し、食品ロスの削減に取り組んでいるのが、豆腐メーカーの相模屋食料(前橋市)である。

豆腐は賞味期限が短く、在庫を確保するのが難しいため、食品ロスが発生しやすい商品である。鳥越淳司社長は、「できる対策はすべてやり尽くした」と限界を感じていた。かつては、「当日作った豆腐しか棚に並べない」というスーパーも多く、スーパーに出向いて賞味期限まで販売してもらえるように頼み込んだ。また、自社の生産設備や包装を改良し、これまで4~5日だった賞味期限を15日程度にまで延ばした商品も開発した。

こうした取り組みは一定の成果があったが、決定打とはならなかった。豆腐は、天気で大きく販売量が左右される。鳥越社長は、「1日の売り上げが前日の20倍になったり、20分の1になったりすることがざらにある」と言う。品切れを恐れて過大に生産し、大量の食品ロスが発生していた。

この悩みに応えたのが、日本気象協会のサービスだ。過去3年分の相模屋食料の販売データと気象データから、AIを使って需要を予測する。

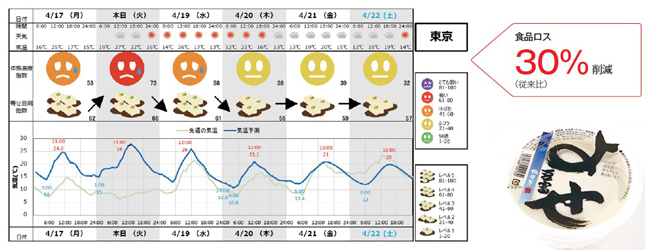

豆腐の中でも販売量の変動が大きい寄せ豆腐で、需要予測を活用することにした。週間の気象情報に加えて、豆腐の売れ行きのレベルを5段階で示す「寄せ豆腐指数」の提供を受けている。詳細な販売予測個数を提供してもらうことも可能だったが、実際の販売量は、天気だけでなく、メーカーのキャンペーンやスーパーの特売なども影響する。最終的な生産量は自社の担当者が決めたいという要望を伝え、売れ行きのレベル感を示す情報を提供してもらうようにした。

AIを使った需要予測情報の活用により、導入前と比べて寄せ豆腐の廃棄量を約30%削減できた。鳥越社長は「ここまで削減を積み上げられるとは思わなかった」と驚く。今後、寄せ豆腐以外の商品でも効果を検証していく。

■AIによる需要予測で廃棄ロスを30%削減

日本気象協会が相模屋食料に提供した販売量の予測情報(上)と、相模屋食料の「よせ豆腐」(右)

日本気象協会のAIの特徴は、温度や湿度といった気象情報だけではなく、「体感気温」を取り入れている点だ。

例えば、同じ30度でも、初夏の30度は暑さを感じるが、真夏の暑さのピークを過ぎた後の30度はあまり暑く感じない。こうした人間の気持ちが需要に影響を及ぼしていると考えた。そこで、ツイッターでつぶやかれた「暑い」「寒い」などの回数なども把握して、AIに需要を予測させるようにした。

この「体感気温」を踏まえたAI需要予測を活用し、食品ロスを削減したのがMizkan(愛知県半田市)だ。

同社が長年悩んでいたのが、季節商品の過剰生産である。夏季限定で販売する「冷やし中華のつゆ」は、毎年7月の終わりにその年の後半の需要を予測し、まとめて生産する。従来は、需要予測の担当者が、8~9月の天気予報を踏まえて、生産量を決めていた。

ただ、1~2カ月先の気象情報を見通した需要予測は難しい。欠品は避けたいので、多めに生産することが通例になっていた。MD本部商品企画部の岡本洋忠部長は「欠品は、商品を置いてもらっている得意先に迷惑がかかる。再生産となると生産ラインを再び稼働するのに手間もコストもかかる。生産量の2~3割を廃棄することが当たり前になっていた」と打ち明ける。

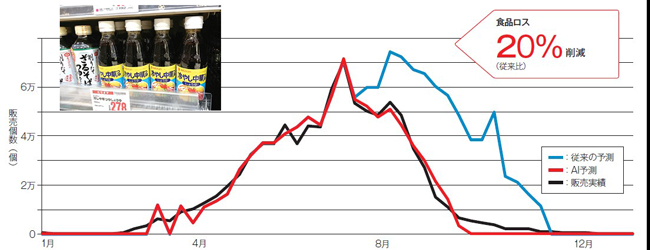

同社は、日本気象協会に冷やし中華のつゆの過去5年分の販売実績データを提供し、AIによる分析を依頼した。体感気温を踏まえない従来の予測では、暑さのピークである8~9月を過ぎると、実績と予測に大きな差が出た。従来の予測手法では、需要量を過大に見積もっていた。一方、体感気温を踏まえた需要予測では、販売実績と予測がほぼ一致した。

Mizkanは、この「体感気温」を用いたAI需要予測を活用して、2015年に実際に生産量を決めた。その結果、食品ロスを前年比20%削減することに成功した。

飲料、家電、衣類など、売り上げに気象が大きく関係する商品は多い。日本気象協会は、こうした業種にもサービス提供を呼びかけていく考えである。先進事業課商品需要予測プロジェクトの吉開朋弘氏は、「食品ロス削減だけでなく、物流効率化によるCO2削減や、気象変化による売り上げ減少リスクの回避につながるサービスとしても売り込んでいく」と話す。

■Mizkanは「作り溜め」の判断にAI予測を活用

日本気象協会が実施したMizkanの「冷やし中華のつゆ」の需要予測の例

日経エコロジー/文/半沢 智

【T】

中小企業のトレンド