ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回から第3ステップの「作業の無駄をなくす」を解説しています。その方法として「アプローチ8 サービス・キネティクス原則」を紹介しました。具体例として、理美容室チェーンの取り組みを挙げましたが、今回はその続きとして、クリニックと米菓メーカーの工夫と成果をお話したいと思います。

お客さまからの問い合わせやクレームは、業務プロセスの不備に基づきます。例えば飲食店の場合、メニューブックの情報が不十分なら、多くのお客さまから同じような質問を受けてしまいます。また、期待と違う料理が提供されればクレームになり、現場のスタッフは対応に時間を割かなければなりません。

現場のスタッフはこれに対応する時間が必要で、場合によってはサービスを提供し直さなければなりません。これでは、売り上げを全く増やさない労働時間が投入されていくだけで、問い合わせやクレームを撲滅していかないと、現場の生産性に大きく影響します。

医療機関においては、患者の要求と医師による治療内容のミスマッチは致命的な問題になりかねません。そこで、北海道苫小牧市に拠点を置き5つのクリニックを展開している医療法人社団 北星会では、手作りの動画を効果的に活用しています。北星会が経営する皮膚科専門の「北星皮膚科クリニック」では、レーザー治療を希望する患者に、治療内容や術後のケアを説明する7分間の動画をタブレット端末で見てもらいます。この動画は島野雄実理事長が構成を考え、スタッフと協力しながら数台のスマートフォンで撮影し、パソコンで編集したものです。

患者は時として医師に繰り返し質問したり、説明したりしてもらうことをためらいます。また、治療内容を細かく記載した資料を患者に渡してもきちんと読まないものです。その点、動画ならストレスなく自分のペースで、納得するまで何度でも視聴できます。最後まで見た患者が終了ボタンを押すのでトラブルもなくなりました。札幌、横浜、大阪で展開している肥満治療専門の「北星クリニック」では、予約の仕方を5分間の動画で伝えています。肥満治療は長期通院が必要なため、患者には予約方法を正しく理解してもらう必要があります。

以前は受付スタッフが口頭で説明していましたが、動画にしたことで時間を大幅に削減できただけでなく、トラブルも回避できるようになりました。動画の活用により生まれた時間は患者に還元できます。肥満治療に1回当たり30分ほど、さらに処方薬の説明などにもじっくりと時間をかけられます。

「肥満治療は生活習慣の改善が重要で、『この医師が言うなら、ちゃんと実行しよう』と信頼してもらうことが第一歩」だと島野理事長は言います。待合室でも「あと何人です。お待たせして申し訳ありません」と一人ひとりの患者に目を配ります。受付スタッフの目配り、気配りも、動画活用などにより業務負担を軽減しているからできるのです。

サービスは、お客さまの「要求」とスタッフの「行動」の共通部分です。それぞれのミスマッチから起きるのが問い合わせやクレームで、北星会ではその原因を取り除くために、事前にサービスの内容と提供方法をしっかり伝え、行動から患者の要求が外れないように工夫しているのです。

福井県大野市に工場を置く米菓メーカーの吉村甘露堂の看板商品の1つが、いろいろな味のおかきやあられを楽しめる詰め合わせパックです。従来は大型の機械を使って詰め合わせていたため、種類ごとに決められた数量を正確に袋詰めできませんでした。袋詰めの前に人手でおかきやあられをできるだけかき混ぜて、その後指定した重量分を機械で袋に詰めます。どれが何個入るかは運を天に任せるしかありませんでした。

4代目の吉村文雄社長は、それが当たり前だと思っていましたが、あるとき、お客さまから1枚のハガキを受け取りました。「この味が大好きで買ったのに、袋に1つも入っていませんでした」。このハガキを読んだ吉村社長は、その気持ちが手に取るように分かりました。「これからは個別のニーズにいかに応えるかが重要になるかもしれない。『この味とこの味だけ食べたい』『一袋でいろいろな味を楽しみたい』といった要望に応じられるようにしよう」と考えるようになりました。

しかし、個別の商品の数量まで正確に袋詰めするには大がかりな設備投資が必要で、そんな余裕はなく、やったとしてもその投資を回収できるだけの売り上げを確保できる保証もありません。また、大型の機械は効率的に見えますが、設定が大変で、見えない部分の負担も増えます。いろいろ思案していくうちに、昔の袋詰めのように「人手に戻す」という逆転の発想に至りました。合理化をめざして機械化を進めてきましたが、個々の消費者の要望に応えるのは結局手作業だと思ったのです。

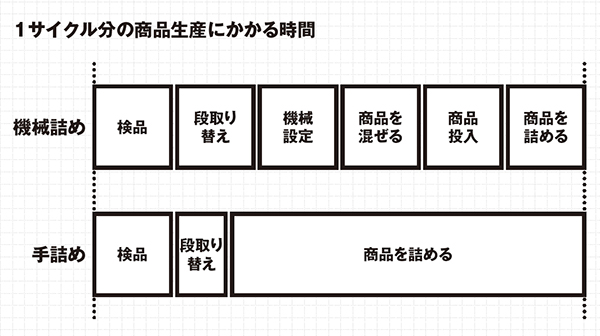

袋詰めの工程だけを見ると、確かに機械でやっていたときよりも多くの人員が投入されて生産性が下がり、時代の流れにも逆行しているように見えます。しかし、人手にしたところ味ごとの個数を正確に袋詰めできるようになりました。実際に始めてみると、機械の設定にかけていた準備時間が実質的にゼロになるというメリットがありました。商品の割れやヒビなどの不良も排除できるため、前工程でしていたチェック業務を最終工程の袋詰めに集約できるようになりました。

図1 手作業でも機械と作業時間は遜色ない(吉村甘露堂の事例)

現在は機械と同程度のスピードで生産できるようになり、在庫を抱える必要もなくなりました。以前は機械の効率を考えて、一度に大量の作り置きをしていましたが、今は売れるものを売れるだけ作るので、会社全体で生産性が向上し始めました。在庫を持たなければ無理して売る必要がなく、低価格にしなくてもよくなりました。

2019年3月には、7種類の米菓を詰め合わせた商品が大手スーパーに採用されました。7種類を均等に入れてあることが評価されたのです。さらに、「ザラメあられ抜き」「10種類詰め合わせ」といった細かな要望にも対応できるので、「顧客満足をより追求できる仕組みができた」と吉村社長は語ります。

吉村甘露堂は、お客さまの要求を真摯に追求した結果、機械化をやめ、生産方法を人手に戻す選択をしました。大量生産するときは機械による自動化が大きな効果を生みますが、お客さまの要望に細かく応じようとすれば、注文ごとに段取り替えという準備作業が必要になり、機械化は注文数が多くなるほど生産性を低下させます。生産性は「売れるサービスを無駄なく提供すること」で高まります。そもそも売れなければ生産性に貢献しません。吉村甘露堂では、お客さまが欲しくない商品を作ったり、売り切るために値下げしたりすることをやめるため、お客さまが欲しい商品を作ろうとしているのです。

お客さまの要望が絞り込まれている業務ならば、機械化でもいいかもしれません。しかし、いろいろなお客さまがいて、要望が多様である場合は、手作業に戻すという選択肢もあるのです。吉村甘露堂の場合、お客さまの要求とスタッフの行動を重ね合わせるためには、機械化よりも手作業のほうが有利だったわけです。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法