ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

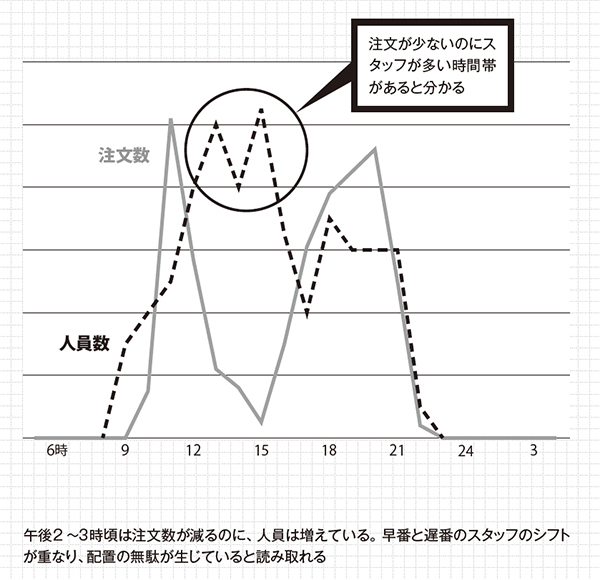

今回は、第1ステップのアプローチ2として「業務・人員推移グラフ」の活用について解説します。時間帯別の「業務・人員推移グラフ」は、アプローチ1で説明したプロット分析と並び、簡単な現場分析手法です。図1は、ある飲食店における注文数とスタッフの投入人数を示したものです。飲食店ですので、昼の時間帯と夜の時間帯の注文数が多いです。

図1 あるレストランの注文数・従業員数の関係

破線で示したスタッフの投入人数はどうなっているのかというと、投入人数の一番のピークは夕方の時間帯です。作業量がピークを迎える昼、夜の時間帯は、そのピークの半分の人数しかいませんでした。最も業務量が少ない時間帯が人員のピークという不思議な現象は、なぜ起きているのでしょうか。グラフを作るとこうした課題が見え、改善を図ることができます。

この飲食店で働いている人は、業務量がピークを迎える昼、夜の時間帯がどうしても忙しく感じてしまいます。お客さまが少ない時間帯にたくさんの人員が配置されるため、その感覚が普通だと思ってしまうからです。

実際の1人当たりの業務量はともかく、感覚的には間違いなく忙しい。そして人というのは「忙しい」と感じると、それは人手不足に起因すると思ってしまう。だから人手を削るどころか、逆に増やしてしまうという的外れな対策をとってしまうのです。

この店の場合、実際には、昼の時間帯を回すための早番のシフトと、夜の時間帯を回すための遅番のシフトの重なりが夕方に来ていて、その夕方の時間帯を引き継ぎなどに使っていたのです。業務量に合わせたのではなく、店側の事情で夕方の時間帯にスタッフが多くいただけだったのです。

客数が少ないのに従業員がたくさんいる夕方の時間帯は、当然、膨大な手待ち時間があります。このように現場を見える化すると、いかに自分たちが現場を感覚的に捉えていたのかが分かるのです。

こうした問題は、シフト編成のやり方に原因があるのです。多くの現場で作られているシフトは、単に休日の配置をカレンダーで決めているだけ。各スタッフには、それぞれ業務内容などによる勤務パターンが張りついていて、休日が決まると出勤日が決まり、何時に出勤するのかも分かります。

ほとんどの会社のシフトは月単位で組まれています。地域や天候などの状況は日々変わっていくのに、途中でシフトを修正することはまずありません。こまめにシフトを修正する会社が少ないということは、突発的に客数が増えても、その場にいるスタッフ数で何とか現場を回しているというわけです。

突発的な客数増加に対してそのスタッフ数で回せるなら、投入人員がもともと過剰だったともいえ、時短が進むポテンシャルがあります。加えて、パートやアルバイトに支えられているサービス業の現場を見ると、多くの場合管理者がいないところでパートやアルバイトが働くスタイルが常態化しています。

つまり、業務はほぼ現場に丸投げ状態であり、シフトが正しいのか、そもそも客数に合った適正人数なのか、客数と人員のギャップを修正する方法はないのかも分からない。現状把握ができていない状況では、分析評価・改善行動すらできないのです。

時間帯別の業務・人員グラフを作る。そうするだけでも、時短をどのように進めればいいのか、取っかかりがいくつも見えてくるはずです。このように、スタッフ数と業務量の関係の見える化はとても重要です。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法