ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

前回までは第2ステップとして「人員配置の無駄をなくす」方法を説明してきました。今回から第3ステップ「作業の無駄をなくす」の解説に進みます。

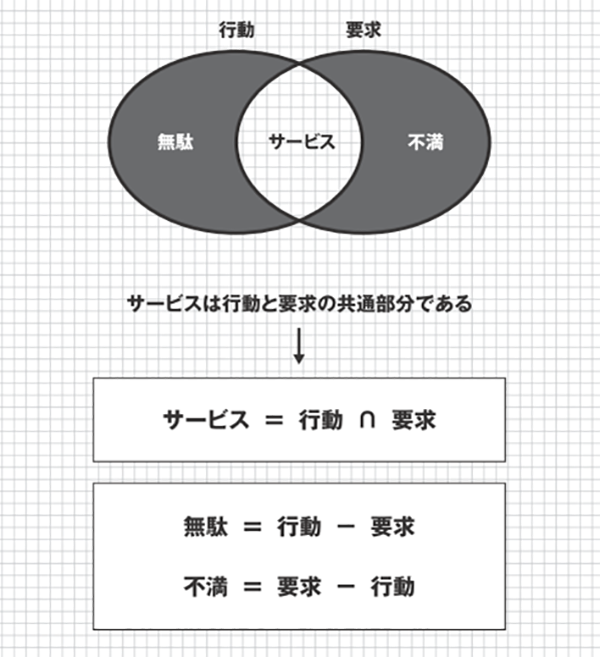

私は、生産性向上とは「お客さまがしてほしいこと」と「現場のスタッフがやろうとしていること」の共通部分の極大化だと考えています。これを表すベン図が、「顧客の要求」「スタッフの行動」の2つからなる集合モデル(図1)です。

図1 サービスを定義する

このモデルは、サービスとは何かという概念を整理する上でとても便利です。「要求」と「行動」が重なる共通部分が、お客さまが求めるサービスです。重ならない一方の部分が、お客さまの要求はあるのにスタッフが何もしない「不満」となり、もう片方は要求もないのにスタッフがオペレーションを一生懸命やっている「無駄」となります。つまり、サービス、不満、無駄を1つのモデル上で定式化できるのです。

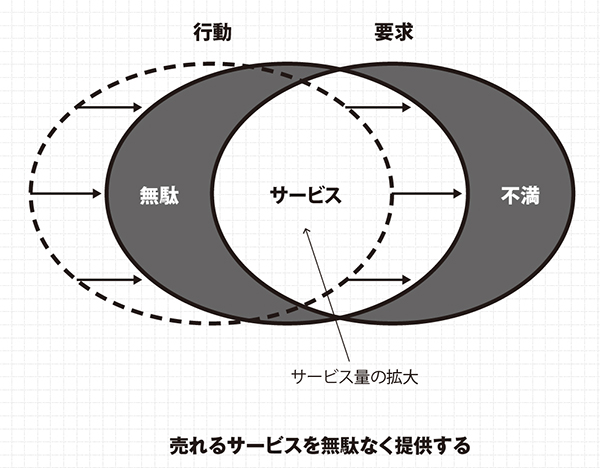

この集合モデルを「サービス・キネティクス原則」と呼んでいます。キネティクスとは運動力学という意味です。要求と行動がそれぞれ影響し合いながら、時間とともに連続して変化していくという理由から、このように名付けました。

図2 サービス・キネティクス原則

無駄を省く第一歩は、この集合モデルから現場を見渡し、業務プロセス全体を整理することです。業務単体で効率性を見るのではなく、サービスの提供プロセス全体を見て、どの業務がどんな付加価値を伴っているのかを検証します。

業務のすべてを「仕事」「作業」「無駄」の3つに分類する手法も使いながら、「顧客の要求」と「スタッフの行動」の共通部分に該当するかを調べていきます。千葉県を中心に50店舗以上の理美容室を直営でチェーン展開するオオクシでは、現場の業務を「削減しても顧客満足に影響しない」と「強化すれば顧客満足が上がる」の2つに分けるため、日々棚卸しをしています。

繁華街などにある理美容室に比べ、街中にある理美容室は一般的に地元客中心で、その商圏は大きくありません。リピート客が少ないとたちまち客数が減り、お店を維持できなくなります。そのため、大串哲史社長はリピート率に着目しました。

まず、POSシステムを導入して顧客情報の入ったカルテ台帳をデータ化し、各店舗で顧客情報を検索できるようにしました。そして、カットした担当者がどのようなサービスを提供したのかを毎回システムに入力するようにしました。それまでの理美容業界は、現場の理美容師のカット技術だけを評価の基準としており、顧客満足を十分に把握していませんでした。そのため、大串社長は会計の際に全来店客にアンケートハガキを渡して利用者の声を集め、それを丁寧に分析したのです。

すると、リピート客は必ずしもカット技術だけを評価しているのではなく、むしろ接客や雰囲気、価格などにも価値を見いだしていると分かりました。また、男性と女性では求めるサービスが異なったため、注文の聞き方、鏡の見せ方など、サービスの提供方法を細かく変えていきました。理美容師間でサービス品質のムラが起きないようにメニュー数も絞り、それを標準化してマニュアル化を進めています。

POSデータやアンケートの回答をきちんと分析した大串社長は、「会社がいかに従業員たちを感覚的に評価していたかが分かった」と言います。例えば、作業が遅いと感じていたあるスタッフをいつも叱り、別のスタッフは優秀だと思っていたのですが、客観的なデータから逆の結果が判明しました。データでは叱られていたスタッフのほうが一日にカットしている客数が多く、無駄なく働いていたのです。大串社長はこのとき「人間の感覚なんて、こんなもんだ」と痛感しました。

また、経験年数とリピート率には相関関係がないことも分かりました。ベテランよりも若いスタッフのリピート率のほうが高いというと、当然、ベテランは反発しますが、データが事実を語ります。すると、経験が豊富でも若いスタッフに学ぼうという意欲を持つ人が出てきました。その結果、プライドが高いベテランは辞め、学ぶ姿勢を持ったスタッフだけが残っていったのです。

理美容業界のように多くのサービス業の現場では経験の蓄積が重要視され、師匠格の先輩が「うまい」と言う人は給料が上がり、スタッフは師匠を見て仕事をするようになります。しかし、スタッフのパフォーマンスをデータできちんと確認できるようになると、定義が「お客さまのリピート率が高い社員がうまい社員」へと変わり、スタッフ一人ひとりの目がさらにお客さまに向くようになりました。

オオクシはクレームにも焦点を当て、その削減に取り組んでいきました。クレームの対応は現場の負担となります。例えば、タオルやくし、はさみなど、お客さまの肌に触れる器具の衛生管理には万全を期していましたが、気にするお客さまもいたため、タオルなどのクリーニングを外部に委託し、衛生管理状態を説明するようにしました。その上で、カット前には一声かけてお客さまから見えるようにエタノールスプレーを使って消毒する念の入れようです。

他にも、お客さま以外からかかってくる問い合わせやセールス電話などはいったん保留して、各店から本部に転送しています。こうして、店でカットしなければならない現場のスタッフが電話対応に取られる時間を接客に振り向けられるようにしました。

こうした改善によりオオクシでは顧客満足がアップしました。来店客のリピート率は85%以上、3回目以降の来店だけで計算すると90%を超え、15年連続で二ケタ成長する人気チェーン店となっていきました。オオクシの成果は、感覚的な評価に陥るのではなく、客観的なデータを重視していく大切さを物語っているのです。

オオクシはすべての業務をお客さまの目線で組み立て直し、不満と無駄の排除を同時に実現したのです。サービス・キネティクス原則に沿って説明すると、お客さまを地元のリピート客と定め、スタッフの日常のオペレーションをその要求に重ね合わせていったわけです。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法