ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

本連載は前回から第2ステップ、「人員配置の無駄をなくす」に進み、その中でアプローチとして、リアルタイム・サービス法を解説しました。そして、この手法を採用して生産性向上に挑んだ例として、福井県あわら市にある温泉旅館のグランディア芳泉を紹介しました。その具体的な取り組みが、大型旅館の常識からすると驚きに値する「出来立てのおいしい料理」を提供するというもの。それをどうやって実現したのか、どのような効果を上げたのか、今回は詳しく説明します。

グランディア芳泉では、まず食事処「遊膳(ゆうぜん)」で生産性向上に向けた改革に着手し、できるだけお客さまの近くで調理するようにレイアウトを変えました。客席の中央、ガラス越しに調理業務の様子が見える「場所」に厨房を配したのです。

客席と厨房の距離を短くすれば、ホールから厨房にすぐ「情報」が伝わります。事前に必要な最低限の仕込みだけを済ませ、食事処の営業が始まるとお客さまの食べる「時間」に合わせ、さっと加熱調理や盛り付けなどをして料理を提供できるようにしたのです。

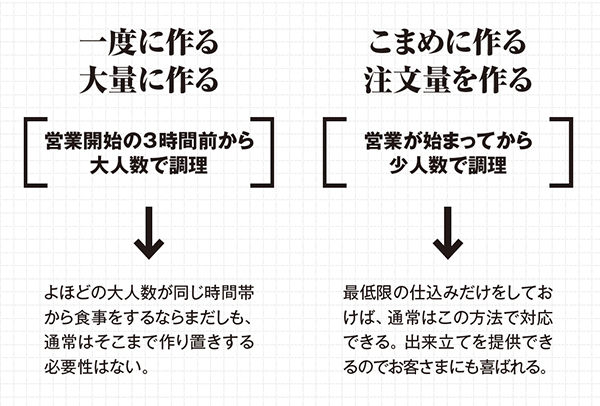

客席までの動線が短くなったので、その分、料理を配膳する効率も上がり、ベストのタイミングで出来立ての料理をお客さまに提供できるようになりました。こうしたオペレーションは、定食店や居酒屋などの小さな飲食店では当たり前ですが、短時間で多くのお客さまに対応する大型旅館では難しいという思い込みがあったのです。前もって料理が調理され、どこかに保管されていれば、そこから持ってくればいいので料理提供のタイミングが遅れたり、慌てたりするリスクもなく、現場のスタッフは安心するのです。しかし、それは間違いです。

図2「作り置き」と「出来立て」はどちらが効率的か

提供のタイミングを的確にするため、グランディア芳泉では、コース料理の提供間隔を「7分」と決めました。7分という数字は、おおよそ1時間半で食事を終える人が多いので、そこから逆算した計算結果です。

当初は客席ごとに紙のシートを用意し、そこに個々の料理を出した時間を手書きで記録。これをホールと厨房のスタッフがチェックし、7分を超えそうな料理があれば最優先で作りました。2016年春からは、提供時間の入力や提供が遅れている場合の警告などが自動で出るITシステムを構築し、提供タイミングの精度を高めました。

7分はあくまでも目安で、料理を提供するリズムとして設定したものです。お酒を飲む人、飲まない人によっても料理を食べるスピードが違うので、コースの3品目に当たるお刺し身を出すときに「今のお料理のペースでいかがでしょうか」と、配膳担当のスタッフがお客さまに確認します。その情報を厨房に伝え、その後の提供時間を調整するという工夫をしています。

お客さまが食べる姿を見ながら調理すればロスを抑えられ、急な要望、料理の好き嫌いといった細かな要望にも対応しやすくなり、売り上げアップの機会も増やせます。「お客さまが来る前にあらかじめテーブルに料理を置くようなオペレーションに比べ、お客さまと接する時間は格段に増えます。要望を丁寧に聞けるので、より質の高いサービスを提供できます。お客さまも従業員も大満足です」と、同社の山口賢司代表取締役専務は言います。

お客さまが食べる場所に近づいて調理、盛り付けをする。お客さまの食事時間に調理のタイミングを合わせる。お客さまに近づいて接客時間を増やし、お客さまの情報を正確につかむ──。グランディア芳泉の改革はこの3点で言い表せます。

このように、リアルタイム・サービス法でいう業務の「場所」「時間」「情報」をできるだけお客さまに近づければサービス業の生産性は大きく引き上げられ、それによって時短も進められるのです。

しかもこの手法は、単にコスト削減を目的にしているのではなく、「出来立てのおいしい料理」で品質も向上するので、顧客満足も実現します。ストップウオッチを手に、作業時間の短縮や動線の簡略化を図るようなアプローチとは全く異なるのです。

埼玉県川越市に本社を置き、送迎・路線・観光バスなどを中心に事業展開しているイーグルバスの谷島賢(まさる)社長の改革も、まさにリアルタイム・サービス法と合致し、それによって危機にひんしていた路線バス事業を立て直しました。

大手バス会社が、川越市に近い日高市や飯能市、ときがわ町、東秩父村などを通るバス路線の廃止を決めました。谷島社長はこの廃止によって地域に「陸の孤島」が生まれてしまうと危惧し、社会的使命からそれらの路線をイーグルバスで引き受けることにしました。谷島社長はまずコスト削減などで収支改善努力を徹底してきましたが、状況はなかなか改善しませんでした。

以前の路線バスというものはいったん車庫を出ると乗客数や遅延など、会社も運行状況を全く把握できていませんでした。その上、乗客が多くても少なくてもコストは固定です。それならば、運行と乗降状況をデータによって「見える化」する必要があると谷島社長は考えたのです。つまり、まず現状の把握です。

そのために、バスの乗降口に赤外線センサーとGPSを取り付け、停留所ごとの乗降人数、停留所間の乗車人数、バスの定時運行状況などのデータを集め始めました。同時に地域住民が路線バスに何を望んでいるのか、車内に設置したポストカード式アンケートで日々の乗客の声も拾ったのです。このようにデータ分析を丁寧に進めていくと、利用者の少ないバス停や区間、バス停の表示ダイヤと到着時間のギャップなどが一目で分かるようになりました。

谷島社長は、乗客の少ない時間帯、区間の運行本数を減らし、逆に多いところは本数を増やしました。ダイヤと到着時間のギャップが大きければダイヤの表示を実態に近づけ、さらに乗客の要望を組み合わせて最適なダイヤに改正しました。

また、日高市では高台にある団地住民のため、従来の終点よりもさらに団地内まで延伸し、複数の停留所を新設しました。その上で、坂を登って帰ることが厳しい高齢者向けサービスとして、「おでかけサポート便」という名のサービスも始めました。

ときがわ町では通勤や通学の乗客が減るものの高齢者の利用はあり、日中の時間帯は、小型ワゴン車で乗客を運ぶデマンドバスも活用しています。バスの路線から支線を出して家が点在するところに停留所を新設し、予約があるときだけ運行。従来のデマンド交通システムは、代替として運行するものでしたが、谷島社長はこれを路線バス維持のための支線として活用したのです。

コストをかけずに地元住民の利便性を上げる「ハブ&スポーク」という方式も生み出しました。ときがわ町の中心部にハブとなるバスセンターをつくり、バスの運行距離を短くして運行本数を増やし、さらにそこに公共施設などを持ってきてその利便性も高め、乗客はここで一度だけ乗り換えれば、いろいろな場所にアクセスできるようにしました。

このように、地域住民の要望と路線バスのダイヤという「情報」のそれぞれをマッチングさせ、それに合わせて路線バスが運行する「時間」と停留所の「場所」を移すことで、イーグルバスは乗客の動きに路線バスのダイヤを合わせたのです。

こうしたサービス向上の結果、年間利用者は20%増、満足度が50%から80%以上に高まりました。イーグルバスはこのようなノウハウをラオスの首都ビエンチャンの国有バス公社に注入しており、人材の教育も行っています。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法