ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

今回も、「第1ステップ、アプローチ1 プロット分析」の続きです。前回の最後に、時短に成功した石和健康ランドの改善前の状況を紹介しました。今回は、改善のプロセスを解説します。

かなり固定化したシフトで管理していた石和健康ランドでは、現場のあちこちから、人手不足を訴える声が相次いでいました。同施設のお客さまには農家も多く、雨が降ると農作業を切り上げ、骨休めに来館してくれる。こうした日は、どの持ち場も忙しくなるのです。お客さまが多いときは「仕事が回りません」「人を増やしてください」という声が絶えなかったそうです。しかし、会社としてはおいそれと人を増やせない。解決策を求め、荒井取締役は、まず忙しさを「見える化」したのです。始めたのが、15分単位で一日の業務内容をすべて書き出してもらうことでした。

例えば、フロント業務の担当者はこう記入します。

午前8時台

30分間 フロント業務

15分間 朝礼

15分間 大広間の応援

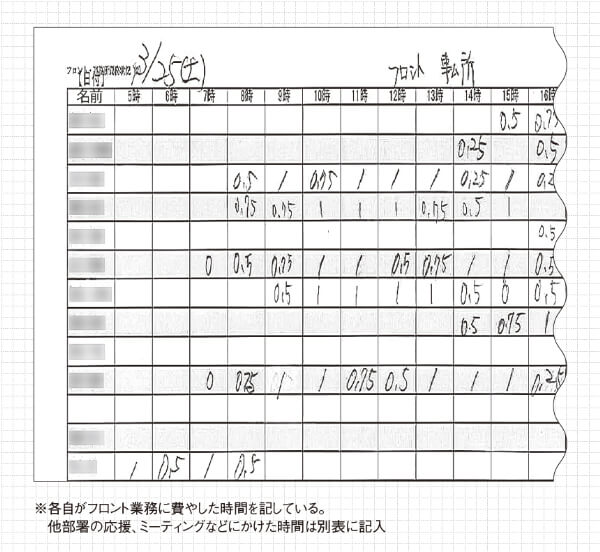

さまざまな持ち場がある同施設では、他部署の応援をする場合がよくあります。自部署の仕事内容と他部署の応援内容、それらを退社時に15分単位で手書きするのです。この書き出し表の実物が、図1です。

図1 フロント業務の業務時間と内容一覧

1時間を「1」とし、45分間は「0.75」、30分間は「0.5」、15分間は「0.25」と表記します。一日の業務内容を忘れないように、その都度メモを取る社員もいますが、さほどの手間ではありません。これにより、正社員41人、パートなどを含めると100人以上いる従業員の働き方がよく分かるようになりました。

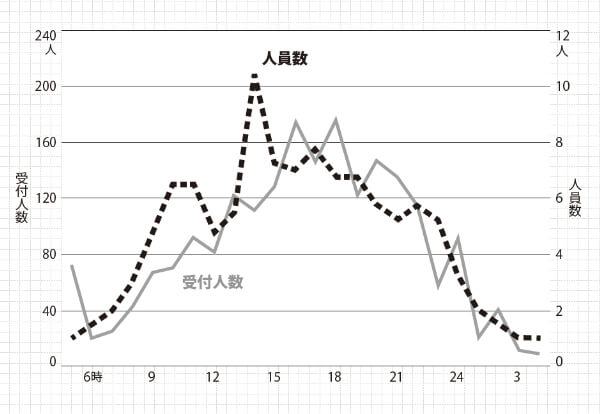

でも、この表だけでは、社員の「忙しさ」までは分かりません。そこでこれを基礎データとし、分析をさらに進めます。図2を見てください。これは時間帯別で、一日の受付客数とフロントの従業員数を比較したものです。客数が少ないのに、フロント人数が多かった時間帯はどこか。反対に、受付人数が多いのにフロント人数が少なかった時間帯はないか。そうしたギャップを見つけるにはとても便利な図です。

図2 フロントの受付人数と時間帯別人員数

ただし、このギャップが現実の忙しさと食い違う時間帯もあります。そこでギャップが生じた部分については、実際にどのような働き方だったのかを、先ほどの図1と照合し、確認します。石和健康ランドでは毎朝これらの図などを使い、前日の働き方を振り返っています。

人手が足りなかった時間帯があり、それが残業につながったのだとすれば、どうすればそれを改善できるのか。例えば、忙しい時間帯に人員を厚めにするシフトが組めないか。他部署から応援を頼めないのかなどを検討し、できるところから実行に移していきました。また、人が余っている場合は受付カウンターを1カ所閉鎖し、浮いた1人を休憩時間や事務作業に当てれば、結果的に残業を削減できます。他部署の応援に回り、他部署の忙しさを解消するという働き方もできます。

荒井取締役は、「現場は『とにかく忙しい』という曖昧な言い方をしなくなり、『午後5時から7時の時間帯にあと1人ほしい』と具体的な議論ができるようになりました」と変化を語ります。

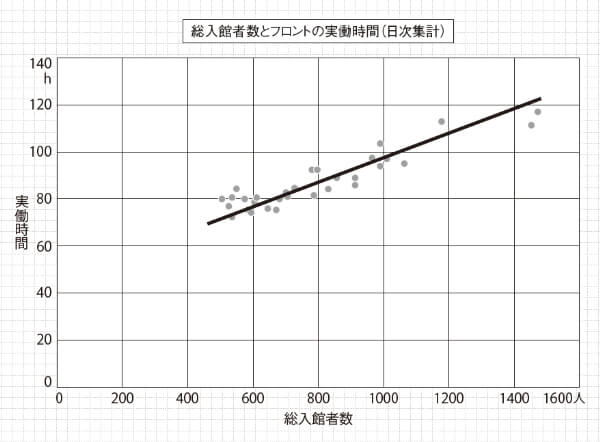

一方、月ごとの検証もします。それが図3のプロット図です。横軸に総入館者数、縦軸に実労働時間を取ります。実労働時間とは、他部署への応援時間を差し引いた、フロント業務の正味の時間です。総入館者数が増えれば、実労働時間もそれに比例して増えるはずです。ただ、それはあくまでも理論値でしかなく、実際には思ったような分布にはなりません。そこに人員余剰の可能性が潜んでいるわけです。

図3 総入場者数とフロントの実働時間をプロット

例えば、日々の部署別のプロット分析から、「来館者数が少ないときは人員が多過ぎる傾向がある」と分かってきました。そんなときは、シフトの組み方などを根本的に見直すよう検討します。ここまですれば、どこに人員の無駄があるかが手に取るように見え、その対策も具体的にデータで検討できるようになります。

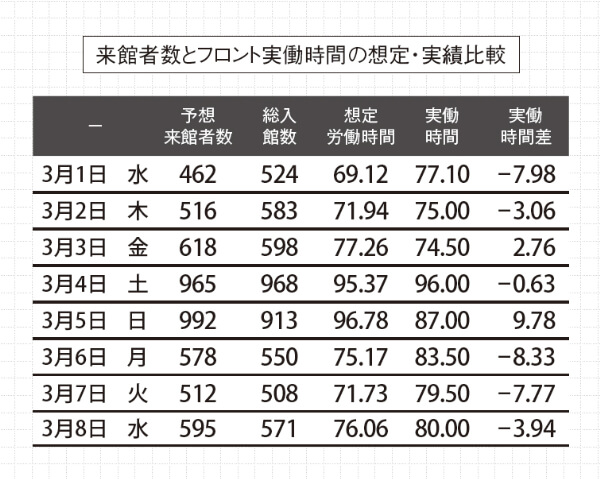

石和健康ランドでは日々これらを進めていき、予想来館者数(図4)に合わせてシフトを組むようにしていったのです。予想来館者数は、基本的に前年の同週同曜日の実績値を使っています。販促イベントの予定があれば、人数を増やすなどの調整を加えます。この予想来館者数を基に、日ごとの想定労働時間を算出します。算出方法は簡単で、分かりやすくいえば図3の線上に乗るようにシフトを組むのです。

図4 予想来館数に合わせてシフトを構築

こうして、「○月○日はAさんが午前8時出社で7時間勤務、Bさんは午前9時出社で8時間勤務」というように、できるだけ無駄のないシフトを組んでいます。以前のフロント担当は「早番4人、遅番4人、深夜2人」の体制でした、今では「早番3人、遅番3人、深夜2人」と2人分を減らせるようになりました。

さて、ここまでは主にフロント業務を例にしましたが、他の部門はどうしているのでしょうか。基本的な分析手順はフロントと同じですが、指標だけが少し違います。例えば、レストランの大広間は次のようにしています。フロントは来館者数に対し、人員配置が適正かどうかという視点で見ました。しかし、来館した人の全員が食事をするわけではないし、食事をしても、軽食で済ますお客さまもいれば、たくさん食べるお客さまもいます。そこでこの大広間では、商品提供数を指標にしています。

商品提供数が多ければ、それに比例して仕事も忙しい。そこで、フロントの図3に相当する大広間のプロット図は、横軸に商品提供数、縦軸に実労働時間を取っています。「それぞれの仕事の成果は何か、という観点で指標を決めています」と荒井取締役は言います。フロントならば1人でどれだけの受付業務ができるか、大広間はどれだけ料理を運べるかが成果というわけです。

こうした働き方の分析により、石和健康ランドでは、残業を減らしつつ社員1人当たりの売上高、利益も増加。毎年、賃金のベースアップを続け、賞与も年3回支給。「経営するほうも社員にとっても、ハッピーな状態」と、荒井取締役は満足そうです。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法