ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回まで第3ステップ「作業の無駄をなくす」を解説してきました。今回から第4ステップ「要求を理解する」の説明に進みます。前回まで無駄をなくす方法を紹介しましたが、そもそも必要なことが分からなければ、無駄であるかどうかも分かりません。今回と次回は「アプローチ10 おもてなしピラミッド~会話へのステップをつくる」として、要求を理解するプロセスを説明します。

これまでは生産性を高め、時短につなげる手法を実例に基づいて解説してきました。ただ、そもそも必要なサービスを最適なタイミングでお客さまに提供するには、何らかの方法でお客さまの気持ちをキャッチし、その要求を理解していく必要があります。お客さまのニーズをつかむ最良の方法は、現場でお客さまと向き合っている従業員がそのお客さまと会話をすることです。ただし、いきなり「もっと会話しろ」と指示しても何を話してよいか分からないでしょう。お客さまとの会話から真のニーズをつかむ方法に、企業はもっと関心を持たなければなりません。

さまざまな現場をよく見ると、スタッフは共通したステップを踏み、最終的にお客さまと会話していることが分かります。

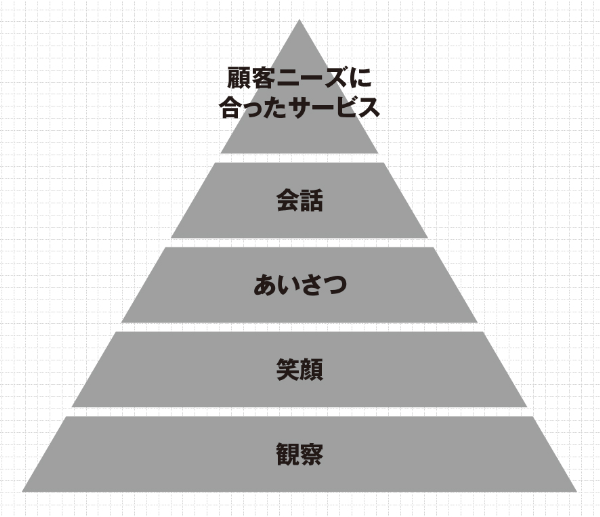

まず、スタッフはお客さまの行動を「観察」します。その中から機会を見つけて「笑顔」で出迎え、その後に「あいさつ」、そして「会話」へとつなげていくのです。観察から始まって、笑顔、あいさつ、会話へとつながる一連のプロセスを、私は「おもてなしピラミッド」と呼んでいます。なぜピラミッドという言葉を使うかというと、各ステップの人数は次第に狭まっていき、ピラミッド型で表現できるからです。

図 「おもてなしピラミッド」

サービスの重要な工程の一つである「おもてなし」に関する議論は、接客や接遇に伴う所作や動作などのマナーに関するものでした。そこには「正しい」「正しくない」という二項対立があるように、私には思えるのです。現場の従業員がおもてなしのサービスを提供しようとするとき、「正しい型は何か」と気にしていたら、お客さまを見なくなってしまうのではないでしょうか。だから私は、おもてなしの構造を理解して、サービスを提供する業務プロセスの中にきちんとはめ込んでいくことが大事だと思っています。

まず、おもてなしとは何かを明確にしたい。一般におもてなしといえば、気遣いや心遣いでお客さまに何かをするというイメージでしょう。仮に相手が求めていないことをしたら、それは独りよがりで、相手は「大きなお世話」と感じて代金を支払ってくれません。従っておもてなしとは「相手が望むことを先回りしてする」ことです。単に所作や動作だけでなく、あいさつから会話によってお客さまの要求を掘り起こすプロセスなのです。

つまり、おもてなしとは、決して手間のかかる接客ではなく、お客さまの要求を理解して生産性を向上させる上で重要な業務プロセスの一つとなります。具体的に事例を使いながら、おもてなしピラミッドを紹介していきましょう。今回は、第1段階の「観察」について、次回はそれに続く「笑顔」「あいさつ」「会話」を解説します。

広島市民から「シシンヨー」として親しまれている広島市信用組合は、トップから支店長、職員に至るまで、全員が日々会社訪問を繰り返しています。特に山本明弘理事長の動き方は興味深く、事前にアポイントを取りません。その会社を担当している支店長にも連絡せず、取引先をどんどん訪問していきます。多い日には15社を訪問。そのために、社用車のトランクにはいつも手土産用のまんじゅうを常備しています。

事前に理事長が来ると分かっていれば会社側は気を遣い、粗相のないように準備して待ち構えます。それでは会社の素の姿を「観察」できません。だから、アポなし訪問が大事なのです。「機械が忙しく動いていた」「現場が散らかっていた」などの情報は本部に上がってくる審査書類などには出てきにくく、けれども融資継続などを判断する上では思いのほか貴重な材料になります。

訪問先をどう選んでいるかというと、支店長日誌です。支店長は訪問した会社の様子を日報にまとめます。山本理事長は毎朝5時過ぎに出社して、真っ先にこの日誌すべてに目を通します。その中で気になった会社を書き留めておき、後で訪問するのです。

毎朝の役員会は6時45分から。社内の仕事を早朝に片づけた山本理事長は、9時以降の時間帯を企業訪問に充てます。このようにシシンヨーではトップを先頭に全員で、決算書や融資の審査書類では分からないリアルな経営実態をつかもうと努力します。

会社が何に困っているのか。何を求めているのか。シシンヨーはそれらをよく把握しているので、融資審査も迅速です。タイムリーな融資を提案し、その会社の事業拡大も支援できる。結果として、資金需要が低迷している地方都市にあって、シシンヨーは融資額と本業のもうけを示すコア業務純益を年々伸ばしています。

近年、多くの金融機関はリスクを回避しようとするあまり、会社の財務状態から融資の可否を判断するようになりました。しかし、定量情報だけでは企業の真の経営実態は見えません。フェース・トゥ・フェースによる日々の定性情報の積み重ねこそが、有望な融資先の発掘につながり、一方で不良債権化も防げるのです。

高度なAIを駆使して分析したところで、お客さまの真のニーズは見極められません。アナログな現場での観察を通して五感でつかんだ情報の蓄積によって、真の判断が可能になるのです。シシンヨーは、接客を通じて声に出ないお客さまの真の要求を探っています。おもてなしとは単なる顧客満足やサービス品質の向上のための所作や動作ではなく、生産性を追求していく上でなくてはならない大事な現場の業務プロセスなのです。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法