オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

前回はアプローチ5として、第8回と第9回で解説したリアルタイム・サービス法を実行するための具体的な手法、「小ロット化」を紹介しました。今回と次回は、これとは違った切り口で人員配置の無駄をなくし、生産性向上を図る「マルチタスク化」を説明します。

生産性向上の鍵を握るのが、マルチタスクです。これは、1人の従業員が自分の担当業務や部署を離れて異なる業務に従事することで、製造業では「多能工」と呼ぶ場合もあります。

旅館やホテルには、フロント、客室、厨房、食事処、見送り、清掃、施設管理といった多様な業務があります。特に大型施設では働いている従業員数が多く、これらの業務は一般に縦割りで管理されています。フロント担当はフロント業務にかかりきりとなり、手が空いても客室や厨房の業務を手伝うことはありません。

お客さまは、いろいろなサービスを受け、滞在時間が長いときは「流れ」に沿って動きます。そのためフロントから部屋、風呂、レストランの忙しさのピークは部署によってずれています。

各部署には管理者がおり、その管理者がスタッフを使って業務をこなしますが、忙しさのピークが他の部署に移ったとき、その部署の従業員は手待ち時間を持つことになります。一方、お客さまが予想外に多いときなどは、投入スタッフ数だけでは十分なサービスを提供できず、クレームを言われる可能性もあります。こうした事態を避けるため、管理者は突発的なお客さまのピークに合わせてスタッフを確保しようとします。

しかし、それでは投入人員数を無駄に増やすこととなり、言葉を換えれば、従業員は不必要に出勤を命じられ、休むこともできず、結果的には残業時間などが増えるのです。

マルチタスク化が実現すると、スタッフが協力しながら他部署の業務をこなし、一瞬の業務量の変動にも無駄なく対応できるようになります。他部署の業務を知り、こなせるようになれば、日頃の協力関係も強められます。

子どもがサッカーボールを追いかけるように、お客さまが集まる場所や業務に臨機応変に従業員を投入できれば、きちんとサービスを提供できるので顧客満足を上げられるだけでなく、少ない人数で生産性が上がり時短も進められるので、従業員の不満もなくなります。

リアルタイム・サービス法を現場で推進していくには、予測とは違うお客さまの動きにきちんと対応できるようにしなければなりません。そのためには、従業員がお客さまの近くで働くだけでは駄目で、臨機応変に他の部署から従業員が駆けつけて、マルチタスクで働けるようにしなければならないのです。

現場でマルチタスク化を進めていくのは簡単ではありません。従業員が他の現場に駆けつけてすぐに業務を手伝えるようになるためには、まず業務の標準化や単純化を進め、さらにすぐに業務に着手できるよう整理・整頓(いわゆる5S)や定位置・定量・定品(いわゆる三定)をして、それに沿って従業員の教育もしなければなりません。

また、マルチタスクで現場の労働力を柔軟に動かそうとすると、いずれ同一労働同一賃金にしていかなければ、賃金格差によって協力関係が阻害されてしまいます。

業務に慣れていないスタッフが自部署に来ると、一時的に生産性が下がります。さらに、「マルチタスク化は労働強化だ」と言われるかもしれません。慣れていない業務をするのは確かに大変ですが、業務の標準化や単純化を進めるしかありません。

ここで、現場の投入人数を大胆に減らすという荒療治の選択肢もあります。多くの現場では、適正人員数を把握していません。ならばとにかく人員数を減らし、業務を回してみる。すると自分の持ち場が回らなくなったとき、現場は自然に他部署に助けを求めるようになります。そのときが、その部署の適正人員数という見方もできます。

第8回で紹介した福井県あわら市にある温泉旅館のグランディア芳泉はかつて年間休日数が少なく、退職者が出そうな状況から改革に乗り出しました。

改革を進めた山口専務は、会社が目指す方向を社員が納得するまで何度も繰り返し説明し、マルチタスク化に当たっては「『あの人は仕事が遅い』と言っちゃいかん。お互いに仕事を手伝えば、みんなの休みが増えるんだから」と説得しました。

グランディア芳泉では、マルチタスク化の障害になりそうなルールを事前に修正しています。それは、北陸地方で50年以上続いている「奉仕料制度」という独特の採用法で、客室係のみにこれが適用され、給料はほとんど歩合給で支払われていました。一方、若い客室係は月給制で採用されており、同じ仕事を協力しながら進めていくにはこの給与体系の一本化は不可欠でした。一般の従業員についても、客室係と一緒になって宴会場やレストランで働けるようにしました。

さらに、各持ち場は宴会、フロント、レストラン、料亭など縦割りで管理されていましたが、これをサービス部として一本化しました。それまでは客数にかかわらず各部門の従業員が同じ人数で、垣根を越えて仕事を手伝うこともなかったため、結果として実際の仕事量より多めの人員を配置していたのです。

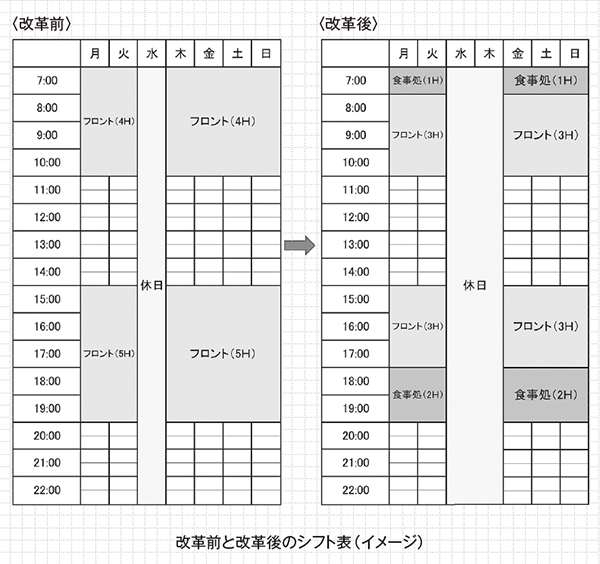

賃金制度と部署の一本化により予約状況に応じてシフトを組めるようになり、お客さまが集中する時間や場所に、マルチタスクで人員を適正配置できるようになりました。例えば、あるスタッフはフロント業務を主担当にしつつ、チェックイン業務が一段落する時間はレストランの仕事に向かいます(下図のシフト表を参照)。

図 マルチタスク化により手待ち時間を減らし休日を増やす

そのスタッフは、「マニュアルや先輩社員の仕事ぶりを見ながら勉強しました。数週間もすると慣れました」と言います。施設管理を担当する業務部では、マルチタスク化により、それまで客室係が夕方にしていたお膳の準備や料理の運搬という仕事を追加。客室係の負荷を減らし、チェックインのピークを迎えるフロントで、接客や部屋案内に専念してもらうようにしました。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法