ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回まで第1ステップ「現状を把握する」を説明してきましたが、今回から第2ステップの解説に進みます。

これまで紹介したプロット分析や業務・人員推移グラフなどによって、人員配置の無駄がどこに潜んでいる可能性があるかが見えてきます。次に、人員配置の適正化の方法を考えます。予測できない客数の変動に効果的な労働時間制度についても説明します。

<アプローチ4> リアルタイム・サービス法~「場所」「時間」「情報」を顧客に近づける~

私は、お客さまの流れに合わせてスタッフを移動させることを「少年サッカー」に例えています。小さな子どもたちのサッカーの試合では、基本的にポジションや戦術などがないので、みんなボールを追いかけて一斉に動き、無邪気にボールを蹴っています。お客さまはサッカーボールのように気まぐれで、どこに行くか分かりません。だから、その動きを見ながらスタッフを臨機応変に動かせば無駄が減り、お客さまの求めるサービスをいち早く提供できるので顧客満足度も上がります。

一見、忙しさに追われているように見えますが、実は暇な持ち場の手待ち時間を減らす上で、「少年サッカー理論」は有効な方法です。私はこうしたサービスの管理手法を「リアルタイム・サービス法」と命名しています。これこそが、サービス業における生産性向上の中核的な理論だと考えています。

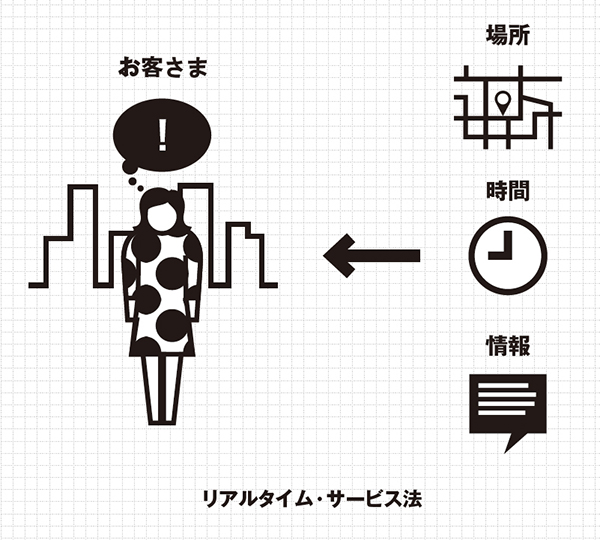

リアルタイム・サービス法は、現場の無駄な労働時間を減らすための有力な武器になります。その要諦は、業務の「場所」「時間」「情報」をお客さまにより近づけていくという手法です。私自身がフィールドワークを通じて体系化した現場発の理論です。

人は、何かを「まとめてする」ことを効率的と考えがちです。例えば、ホテルや旅館ではまとめて調理して盛り付けをしています。しかし、出来上がった料理を冷蔵庫などに保管しなければならず、料理の鮮度が落ちます。これは、調理の「時間」がお客さまから離れているために起きる問題です。

また、まとめて調理や盛り付けをするには広いスペースや大型の機器が必要になり、必然的に食事会場から離れた「場所」に別の広い厨房を持つ必要があります。さらに、このように前もって離れた場所で調理をすると、お客さまが食べるときに既に料理が出来上がっていて、お客さまの細かな注文に対応できなくなります。対応しようとすれば、作った料理は食品ロスになりますし、前もって調理しておきながら、結局のところ食事時間も厨房で待機しなければなりません。これは、お客さまの要求とスタッフの調理内容という「情報」のギャップを簡単に埋められないということです。

一方、リアルタイム・サービス法を現場で実現していけば、さまざまな業務が無駄なく連結します。価値を生まない保管や運搬などの業務も排除でき、最終的にはお客さまが求めるサービスをお客さまが求めるタイミングで提供できるようになります。サービスの提供から消費までを無駄なく一気通貫するようになり、リードタイムが短縮して高い生産性を実現できます。

「必要なとき」に「必要な人数」が「必要な場所」にいるシフトの実現によって、従業員数を増やさずとも人手不足を解消し、お客さまの要望に細かく対応できて顧客満足度がアップするのです。

図1 リアルタイム・サービス法で場所、時間、情報をお客さまに近づける

一つだけ注意しなければならないのは、お客さまがいないからといって、次にやってくるお客さまを見越していろいろな準備をすること。これは絶対にやってはなりません。いざというときに慌てないために、事前の準備は一見正しい行為のように見えますが、これはリアルタイム・サービス法の理論に反します。

業務のタイミングが実際のお客さまから離れてしまうと、追加で保管や運搬といった業務を行わなければならなくなり、さらに要望にも応えられなくなるのです。たとえ給与が支払われる労働時間内であっても、することがない場合は「何もしないで立っているだけ」のほうが事前準備をするよりもはるかにましなのです。

福井県あわら市にある温泉旅館のグランディア芳泉は部屋数111室、サービスと料理の評判が高く、地元のリピート客も多く訪れます。旅館は予約客が大半ですから、客数や料理内容を事前に把握できます。その一方、チェックインやチェックアウト、食事などのサービスが同じ時間帯に集中するため、どのような人員体制でサービスをすればいいかという悩みを常に抱えていました。グランディア芳泉はこの問題を生産性向上で解決しようと決めたのです。

「出来立てのおいしい料理」。グランディア芳泉の部谷保総料理長は2013年、全社的な生産性向上計画に取り組むに当たり、料理コンセプトをそう定義しました。

この考え方は、大型旅館の常識からすると驚きに値します。大型旅館は客数が多いため、お客さまをお待たせしない料理の提供を優先し、前もって多くの料理を準備するのが一般的です。夕食なら昼過ぎから準備を始めます。大人数の宴会があれば、さらに早い時間から準備に大わらわです。

これまでの旅館業界には「滞りなく料理を出すには、ある程度はやむなし」「まとめてやれば人手を抑えられるので、効率がいい」という発想が根強くありました。しかし、部谷総料理長は逆転の発想で、前もって一度にまとめて調理をすると、かえってスタッフの作業負担を大きくし、長時間労働を招いているのではないかと考えました。実行した具体策については、次回詳しく紹介します。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法