オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

本連載は時短を実現するために第1ステップとして「現状を把握する」方法を解説し、第8回からは第2ステップ、「人員配置の無駄をなくす」に進みました。その中で、アプローチ4として「リアルタイム・サービス法」、アプローチ5として「小ロット化」、アプローチ6として「マルチタスク化」を説明してきました。そして、今回から3回にわたり、アプローチ7として「稼働対応労働時間制」について解説します。まずは、なぜ、こうした制度が求められるのかを考えてみましょう。

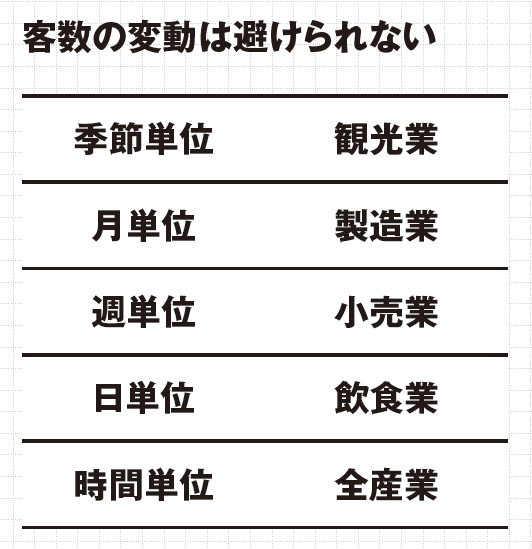

サービス業の忙しさはさまざまな要因で大きく変動します。リゾートホテルでは、例えば夏は忙しく、冬は空き部屋だらけと、季節をまたぐ忙しさに波があります。百貨店は、平日よりも週末のほうが客数は多く、1週間の中で忙しさが変わっていきます。飲食店などはランチとディナーの時間帯に客数が多く、その他の時間帯には客数が少ない。また、雨が降れば路面店は途端に客足が鈍りますが、同じ業種でもそれがショッピングモールであれば忙しくなります。

ここで挙げた例はあくまでも一般論で、お客さまの動きは業種や立地、周辺状況によって大きく変わってきますが、忙しさが常に変動しているのは事実です。この変動は日頃から気をつけていればある程度予測がつきますが、日や時間で正確に予測することはできません。そのため、サービス業では計画的に現場の人員や労働時間を予測して、事前に的確なシフトを編成することは実質的に不可能です。

図1:自社に合った人事制度は客数の変動を考慮する必要がある

こうした業務量の変動に対応しなければならない問題意識は昔からあり、そのために「変形労働時間制」(以下、変形労働制)という労働時間管理制度が既に存在しています。これは、現場の稼働状況が変動し、労働基準法が定める1日8時間、週40時間の法定労働時間が守れない場合に認められる特例になります。

変形労働制は1年、あるいは1カ月など一定の期間内で、平均労働時間が週40時間内に収まれば割増賃金を払わなくてもいいという制度で、多くのサービス業で採用されています。

一般に、労働時間を1年間で調整するものを「年間変形労働制」、1カ月単位で調整する場合は「月間変形労働制」と呼びます。例えば、平日のシフトは1日4時間など短時間労働、忙しい週末は1日12時間の法定外労働を編成しておき、その期間内で帳尻を合わせれば25%の割増賃金を支払う必要がないのです。

この制度は人件費を抑制したいサービス業にとって、とても実態に合っているように見えるのですが、一方で非常に使いづらいところもあります。というのも、会社で変形労働制を導入したときには、事前にシフトを組んで従業員に周知し、さらにその後の変更は基本的に許されないという制約条件があるからです。

この変形労働制が持つ制約は、客数の変動が激しいサービス業の現場には厳しいものです。当日になって急に客数が増えたり減ったりすることは日常茶飯事なのに、変形労働制では対応できないため、時短も生産性向上に向けた取り組みも行き詰まってしまいます。

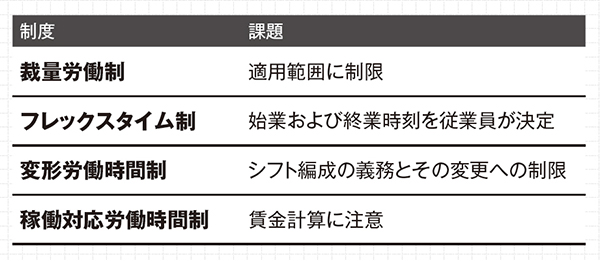

変形労働制、フレックスタイム制、裁量労働制といった労働時間管理の仕組みには一長一短があります。変形労働制はシフトの変更ができず、フレックスタイム制は出退勤時刻を会社が指定できませんので、シフトで動くサービス業の現場に適用するのは現実的ではありません。

同様に、シフトで動いているということはそもそも労働の裁量権がないので、一般のサービス業で裁量労働制の採用は不可能です。これらの制度は、稼働状況が日や時間の中で細かく変動していくサービス業の現場の実態に合わなかったのです。そこで私は、新たな労働時間を管理する仕組みを自ら開発することが必要だと思うようになったのです。

図2:従来の人事制度では客数の変化に対応しきれない

そして現在、提案しているのが「稼働対応労働時間制」(以下、稼働対応制)です。この稼働対応制は私が作った造語です。次回ではこの稼働対応性についてご説明します。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法