オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

ウイルスに感染したかのような警告画面を表示して電話をかけるように仕向け、サポート費用を搾取したり、遠隔操作ソフトをインストールしたりするサポート詐欺は依然として発生し続けている。ユーザーの不安感につけ込む巧妙な詐欺だが、それを助長する可能性のあるのがWindows 10のサポートの終了だ。終了後も使い続けているとセキュリティ対策が行き届かなくなり、サイバー攻撃に対して無防備な状態になる。どう対処すれば良いのだろうか。

2025年10月14日、Windows 10のサポートが終了した。これ以降はセキュリティ更新プログラムの提供が停止され、ウイルスやマルウエアに感染しやすくなり、不正アクセスのリスクが高まる。

OSだけでなく、Windows 10の上で稼働しているブラウザーやメールソフトといったサードパーティー製のアプリケーションのサポートも順次終了するため、この部分でも不正な攻撃を受ける可能性が増大する。

基本的な対応としては最新版であるWindows 11への移行が望まれるが、使用しているハードウエアがWindows 11のシステム要件を満たしていない場合にはハードウエアそのものの買い替えが必要になる。

マイクロソフトは、何らかの事情でWindows 11への移行に時間がかる場合、有償の「Windows 10拡張セキュリティ更新プログラム」の利用を推奨している。このプログラムは2026年10月13日まで利用可能だ。しかし、アプリケーションのサポートも終了していくため、最新OSではないことから生じる不安は払拭できないのではないだろうか。

この状況はサポート詐欺にとって格好のターゲットとなり得る。あたかもウイルスに感染したかのような警告画面を表示して不安をあおり、電話をかけさせるサポート詐欺に攻撃を仕掛けられた場合、簡単にその術中にはまってしまう可能性が高まる。この機会に改めてサポート詐欺の手口と対策を知ってほしい。

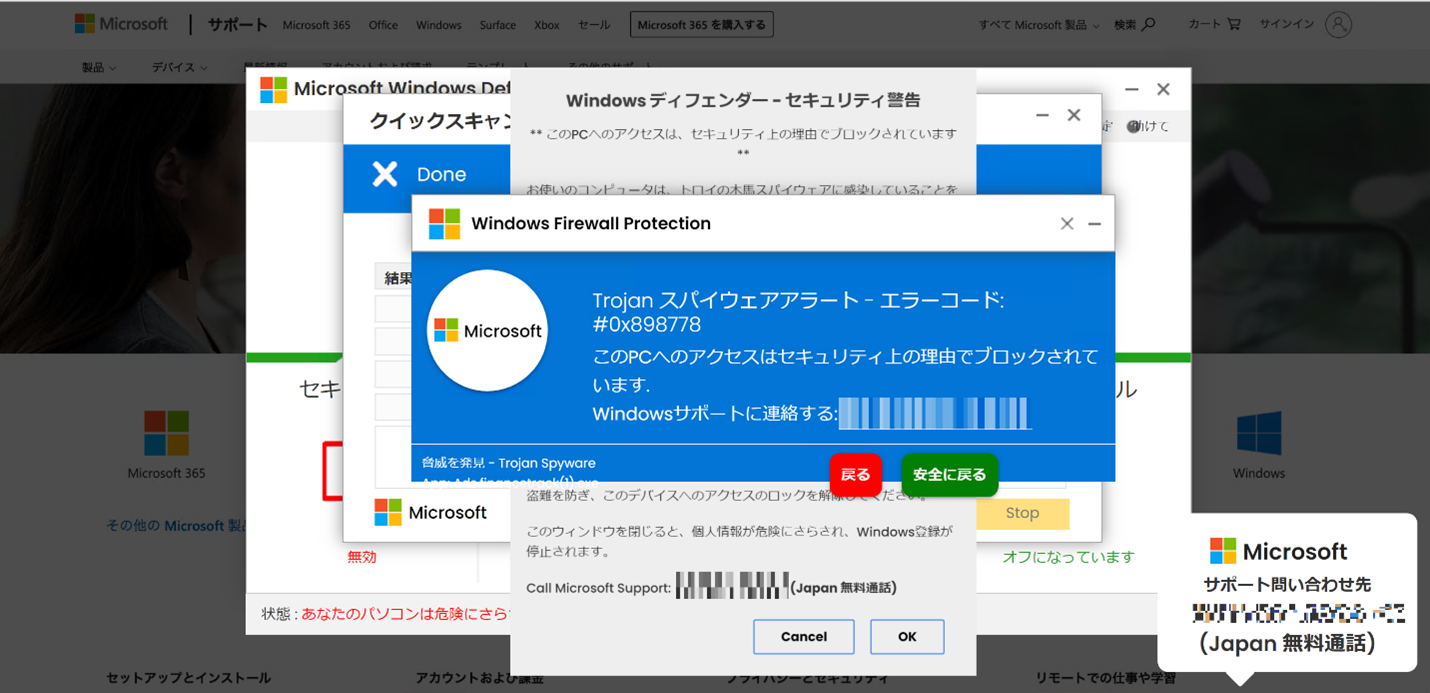

サポート詐欺の手口としては、まずパソコンを操作中に突然画面が切り替わり、けたたましい警告音と共にパソコンがトロイの木馬などのウイルスに感染しているという警告が画面一杯に大きくポップアップされる。

警告画面には、Windows Defenderを装った「ウイルスに感染したので、アクセスがブロックされています。Windowsサポートセンターに電話してください」というメッセージが電話番号と共に表示される。

偽警告画面の例(出所:Microsoft「マイクロソフトのサポートを装った詐欺にご注意ください」)

契約もしていないサポートセンターから電話をかけるよう指示されることなどあり得ないが、パニックに陥ったユーザーの行動は予測できない。不安を持っていたりすると術中にはめられ、つい電話をかけてしまったりする可能性はある。

電話をかけるとウイルスを除去するためのサポート料金と称する金銭の支払いを要求したり、状況を確認するなどの嘘を信じ込ませて、遠隔操作できるソフトウエアをダウンロードさせられたりする。そうなれば相手の思うつぼだ。悪意を持ったプログラムを送り込まれたり、重要な情報を盗み取られたりする。

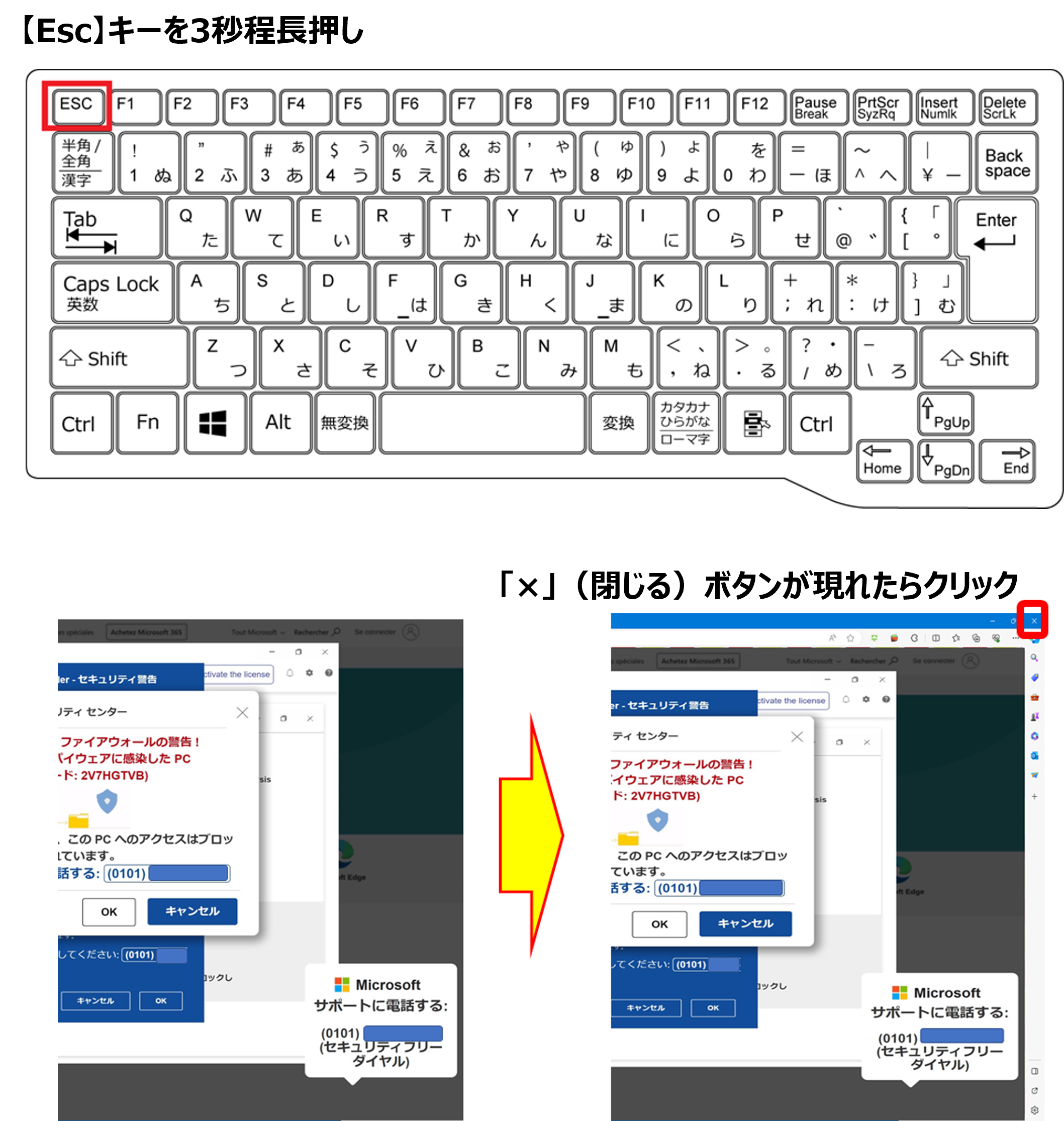

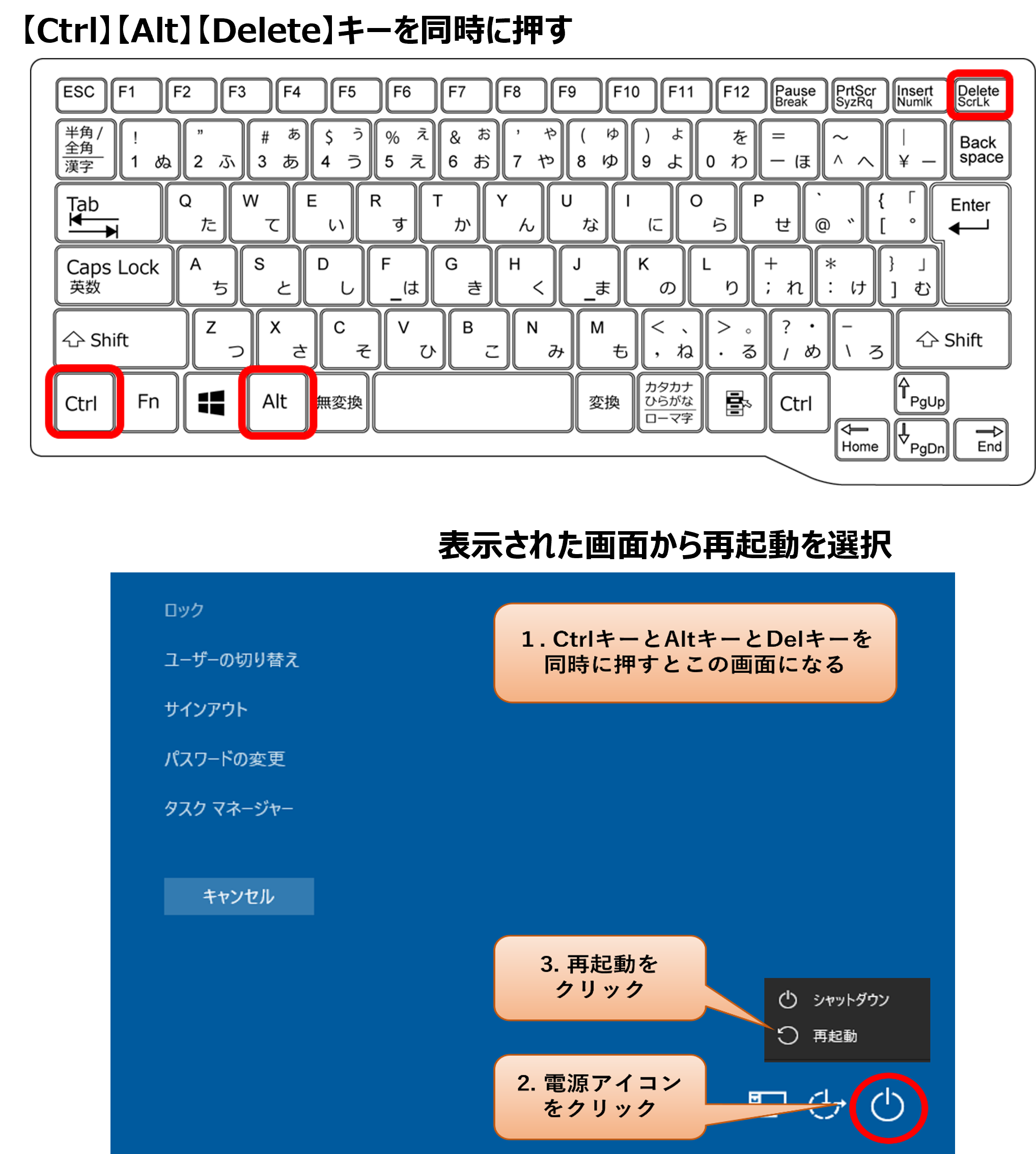

対策は電話をかけないことに尽きる。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のサポート詐欺の対策紹介ページには「落ち着いて偽の警告画面を閉じるだけで対処できます」と書かれているように、この手口では電話をかけることで被害が発生する。「閉じる」ボタンが非表示になっている場合でも対処法がある。キーボードの[ESC]キーを長押ししてブラウザーの[×]をクリックする方法や、キーボードの[Ctrl]+[Shift]+[Esc]の3つのキーを同時に押してタスクマネージャーを起動して、ブラウザーアプリ(Microsoft Edge や Chrome)を選択し、[タスクの終了]をクリックする方法で画面を閉じられる。

偽のセキュリティ警告画面の閉じ方-1(出所:IPA「パソコンに偽のウイルス感染警告を表示させるサポート詐欺に注意」)

偽のセキュリティ警告画面の閉じ方-2(出所:IPA「パソコンに偽のウイルス感染警告を表示させるサポート詐欺に注意」)

攻撃者のターゲットになるきっかけの1つとされるのがWebサイトの広告であり、怪しげな広告をクリックしないのが一番の対策だが、巧妙にクリックしたくなる広告が掲出される場合もある。「いざ」という時にパニックに陥らないように、IPAの「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」を試してみることをお勧めする。

また、IPAでは「情報セキュリティ安心相談窓口」を設けているので、セキュリティ担当者がいないなど相談相手がいない場合はチェックしておいても良いだろう。セキュリティ対策は対岸の火事ではなく、どんな企業にも降り注ぐ可能性があるインシデントであり、転ばぬ先のつえが大切だということを覚えておきたい。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです。

執筆=高橋 秀典

【TP】

最新セキュリティマネジメント