オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

前回から人員配置の無駄をなくすアプローチとして、「稼働対応労働時間制」について解説しています。まずは、なぜこうした制度が求められるのかについて説明しました。今回は、制度の仕組みを紹介します。

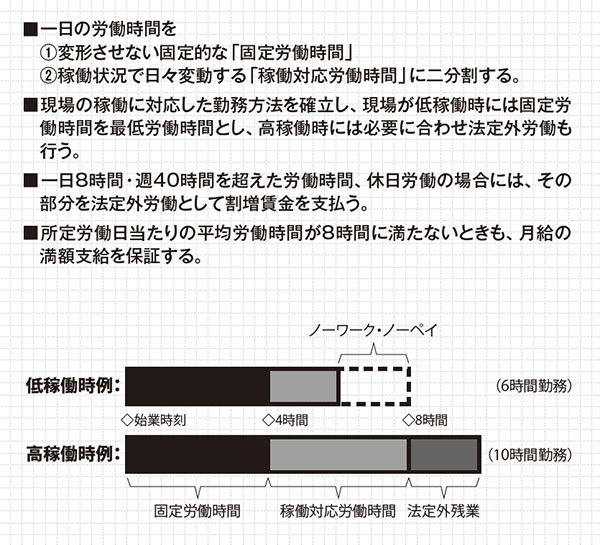

稼働対応制では、就業規則で各所定労働日の労働時間として「1カ月間を通じて1日平均8時間」と規定し、これを、1日に最低働かなければならない「固定労働時間」と、稼働状況によって指示される「稼働対応労働時間」に2分割します。仮に固定労働時間を4時間とした場合、稼働対応労働時間は1日平均4時間となります。

賃金は1日8時間労働の月給制を採用しますが、月によって労働時間数が異なるため、月給の算定に必要な所定労働時間は年間で規定するとします。ただ、サービス業は日や季節をまたいで稼働状況が変動するので、労働時間も日や月で変動します。結果として実労働時間の所定労働日当たりの平均が8時間に満たない月があったとしても、制度設計の趣旨から月給を減額せず満額を支給することとなります。

図1:稼働対応労働時間制の仕組み

一見分かりにくいのですが、簡単に言えば、従業員は1日4時間労働、その上に1カ月を通じて平均4時間の「みなし」残業が各所定労働日に命令されているというわけです。つまり、その日の稼働状況で、1日の労働時間を8時間から短縮したり延長したりするのと同じです。

稼働対応制は変形労働制ではないので、事前のシフト編成とその変更の制約には縛られません。一方、労働時間が月を通して最終的に1日平均8時間だったとしても、その中に法定外労働があったときには、時間数に応じた割増賃金部分(25%)を月給に加えて支払わなければなりません。

つまり、もし結果として労働時間が1日8時間となったとき、変形労働制は割増賃金を支給する必要はありませんが、稼働対応制は法定外労働に対しては割増賃金部分を月給に追加して支給しなくてはなりません。変形労働制に比べて従業員の賃金が増えるため、ここだけを見れば従業員にとってはメリットで、会社にとっては総人件費がアップするというデメリットが見えてきます。

ただ、稼働対応制はシフト変更の制約を受けません。忙しい日に法定外労働をしてもらっても、低稼働日に労働時間を8時間以下に短縮できれば、社会的使命である時短を実現できます。月の総労働時間も短縮され、回り回って残業時間を削減でき、会社も大きなメリットを享受できるようになるのです。また、従業員の生活への影響を考えたとき、残業は影響が及ぶ可能性がありますが、労働時間の短縮であれば生活を乱さず、実質的な時短の実現で健康管理もできます。

この稼働対応制は、コンプライアンスを順守しつつ現実的な観点から現場を管理できるようにするために提案しました。会社はシフト編成のルールを事前に従業員に周知し、それに沿ってシフトを組み、従業員の生活に支障が出ないように努めることが望まれるでしょう。

今後も、就業規則や賃金規定などのモデル規定をもっと具体的に研究しなければなりません。さらに、実際のシフト編成作業において、時短を実現できなければ意味がありませんし、従業員の生活の予定を乱さないような方法もしっかり構築していかなければなりません。

次回は、実際に稼働対応労働時間制を導入した企業の例と、その効果を見ていきます。

執筆=内藤 耕

工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。

【T】

中小サービス業の“時短”科学的実現法