ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

<目次>

・「人と時間の創出」という足元の課題

・「事務作業の負担軽減」から始めるリソース創出

・「フロントオフィス業務」と「バックオフィス業務」

・負担なく進める「事務作業の負担軽減」

・「小さく始めて大きく広げる」

・「事務作業の負担軽減」がもたらす「コスト削減以上の効果」

・<結論>

新型コロナウイルス感染症の5類移行による「withコロナ」の流れや、外国人訪日客の回復傾向などにより、ようやく社会経済活動に明るい兆しが見え始めた一方、原材料や資源価格の高騰および物価高により、日本企業を取り巻く経営環境は、これまでの経験や取り組みだけでは乗り越えられないほど厳しい状況に直面しています。

特に人的資金的リソースが不安な中小企業・小規模事業者(以下、中小企業)ほど、取り巻く環境はより一層厳しく、経営者には新たな販路の開拓や新分野への進出、事業の再構築、生産性の向上など、前例にとらわれないより大胆な取り組みが求められています。とはいえ、それらに取り組もうにもどのようにその「人や時間を創出」するのかという極めて現実的な問題に、経営者は真っ先に直面します。

新たなことに取り組む「人や時間の創出」をどうやって実現するのか。

慢性的な人手不足や、労働時間に対する規制強化、厳しい資金繰り、増大する一方の事務作業負担などが、これをさらに困難なものにしており、「それができれば苦労しない」と多くの経営者が考えるのではないかと思います。そういった中、中小企業においても比較的手が付けやすく、また過度な労力を要しない取り組みをお勧めしたいと思います。それは、「事務作業の負担軽減」に着手するというものです。

企業における事務作業の負担は目に見えにくいコストですが、その影響や効果を定量的に捉えるのが面倒なこと、長年なじんだやり方を変えることへの抵抗や、仕事が無くなる懸念からの反発、さまざまな要因が絡みなかなか取り組みに着手できていないのが実情です。

しかしながら、ここに従来とは異なる視点でメスを入れ、付加価値を生む新たな取り組みに向けて必要なリソースを確保することは、継続的な事業運営、中長期的な競争力確保の観点などから、避けては通れない重要なテーマといえます。

「新たな業務システムの導入に投資する余裕はない」と思われるかもしれませんが、大掛かりな投資をしなくても、比較的リーズナブルに「事務作業の負担軽減」を実現することは、実はそれほど難しくありません。

具体的な検討を進める前に一つ念頭に置いておくべきポイントがあります。それは、業務分野に応じて異なる手法をうまく使い分けるということです。

企業における業務分野は大きく2つに大別することができます。一つはその企業が収益を上げるコアとなる業務、例えば製造業であればクライアントから注文を獲得し、それに応じた製品を製造し納入する一連の業務、介護業であればケアを求める人に対して必要なサービスを提供し対価を得る一連の業務、業界ごとに内容は異なってもその企業が収益を上げるために直接的に関与する業務を、一般的に「フロントオフィス業務」と呼びます。

もう一つは収益を上げるための業務を間接的に支援する「バックオフィス業務」です。具体的には経理や財務、人事・労務、法務など、直接利益を生む業務ではないものの、業種業界問わず企業活動の根幹である「人・モノ・カネ・情報」を管理する重要な業務です。また、多くが法令などによりその内容を規定され、適切な運用が求められるという特徴があります。さらに電子帳簿保存法やインボイスといった新たな法令や制度への対応が、より複雑化していく運用を求められる企業に対し大きな負担になっています。

では、それぞれの業務分野に適した「事務作業の負担軽減」とはどのようなものでしょうか。

「フロントオフィス業務」には注文受付や金額の交渉などクライアントとのやり取りがありますが、必要な帳票や付随する業務システムの見直しは相手との関係性やこれまでの慣例、導入費用の問題などもあり、特に中小企業にとってハードルが高い領域です。

そこでお勧めしたいのが、今お使いの帳票や業務システムは一旦そのままにしつつ効率化を図る手法です。具体的には今使っている各種帳票をOCRで読み取って電子化し、電子化された情報をRPAやエクセルのVBA機能を使ってそのまま業務システムに流通させる、つまり帳票やシステムは触らず一連の工程において人の手や目を使う箇所をなるべく少なくしていくというアプローチです。

これにより今の仕事のやり方はそのままでペーパーレス化が図れるとともに、人間がやっていた業務システムへの入力や確認といったアナログ作業が飛躍的に軽減され、大幅な業務効率化が図れます。

一方、「バックオフィス業務」においてはこれとは逆のアプローチがお勧めです。こちらは基本的には業種業界にかかわらず同じ振る舞いが求められる汎用(はんよう)的な業務が中心であり、また法令により規定される業務も多いことから、統一的な仕組みに寄せていく進め方が合理的です。

具体的にはクラウドで提供されている各種ERPパッケージを活用し、共通的な業務はそちらの作法に寄せていくという手法です。サブスク型で提供されるクラウドサービスは導入も比較的安価で済みますし、法令が変わってもクラウドサービス側で自動的にアップデートされていきますので、運用面での負担も少なく済むところも利点です。

では具体的にどの業務から見直しをしていけばいいのか。結論から言いますと、まず「手を付けやすいところから順番に」がいいと思います。

検討する人的時間的リソースが潤沢な大企業であれば、全体の業務を見渡しおのおのの業務に対して詳細なアセスメントを行い、効果の高い業務を洗い出し優先順位を付け計画的に進めていくというのが一般的なアプローチですが、見直しを検討するリソースの創出が難しい中小企業においては、それだけでも相当の労力を要しますし、時間がかかり過ぎて途中で挫折するといったケースも多く見られます。

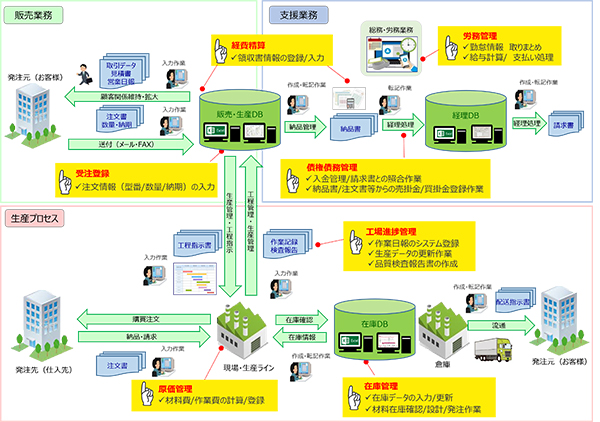

「フロントオフィス業務」ならどこから手をつけるのか、「バックオフィス業務」なら何から始めればいいのか。下の図をご覧ください。この図は製造業の一般的な業務フローを簡略化したイメージ図です。

この中に黄色い吹き出しが7カ所ありますが、これらは製造業において一般的に事務作業の負担が大きい業務を示しています。まずはこの中のどれかに絞り、進めてみるのもいいかもしれません。

中小企業では特有の強いコスト意識により費用対効果にこだわり過ぎるが故、結局導入が進まず何も事態が変わらないというジレンマに陥るケースもよく見られます。費用対効果はもちろん大事な要素ですが、「事務作業の負担軽減」においてはその目的をコスト削減と捉えてしまっていることに、そもそもの問題の要因があるといえます。

もちろん大幅なコスト削減効果を生み出すケースも多々ありますが、それだけにとどまらず従業員を事務作業の負担から少しでも解放することでES向上や社員定着率のアップなども期待できますし、何より冒頭にも触れた通り厳しい経営環境を生き抜くための新たな取り組みに向けた「人と時間の創出」という目的、プラスの効果を忘れてはいけません。

・日本を支える中小企業の将来にわたる安定した事業運営や競争力の確保に向け、新たな取り組みに必要な「人と時間を創出」するための「事務作業の負担軽減」という観点を持つ

・これを進めていく上で、最初から大きな風呂敷を広げようとせず手を付けやすいところから始め、浸透度合いを見ながら段階的に領域を広げる「小さく入れて大きく広げる」アプローチをかける

・「事務作業の負担軽減」は単なるコスト削減ではなく、新たな付加価値を創出するための人や時間といったリソースを生み出す重要なアプローチだという共通認識を持つ

AIの発達やロボットによる自動化がより加速し、人間の働く領域やそもそもの意義自体が問われる近い将来、この課題に向き合う姿勢がよりいっそう求められるのではないでしょうか。

【T】

ニューノーマル処方箋