オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

<目次>

・顧客が「値上げ」を受け入れるには、どんな価格交渉を行うべきなのか?

・【準備編】価格交渉の材料を日頃から集めよう

・【実践編】顧客だけに負担を強いるのではなく、自社の努力もアピール

・難色を示された場合の代替案も必要に

企業がビジネスを続ける中で、どうしても避けて通れないことの1つに「価格交渉」があります。取引相手と交渉を行い、適正な価格で商品・サービスを販売することは、利益を出すために欠かせない要素となります。

この価格交渉は、特に「値上げ」をする際によく行われます。日本では現在、エネルギー価格や原材料費の高騰、円安の影響を受け、燃料や資材、輸入品の価格が高騰しているため、「そろそろ原材料や仕入価格の変動分を価格に転嫁したい。そのために、顧客と価格交渉をしなければ」と考えている企業も多いでしょう。

しかし、商品の値上げを喜ぶ顧客は、普通に考えればいないものです。そして、価格交渉の結果、顧客から契約継続を断られる可能性も十分に考えられます。渋々、値上げを諦め、仕入額の高騰を自社で飲み込んでしまっている中小企業は意外と多いかもしれません。

中小企業庁では、そうした企業の助けになるよう、値上げの価格交渉を行う際に、企業はどのような準備をし、相手企業に対しどのような交渉を行えば良いのかを解説した「【改訂版】中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック」を2023年3月に公開しています。同ハンドブックから、理想的な価格交渉の方法を読み解きます。

この価格交渉ハンドブックは、交渉の前段階である「準備編」と、実際に相手企業と価格交渉を行う「実践編」に分かれています。

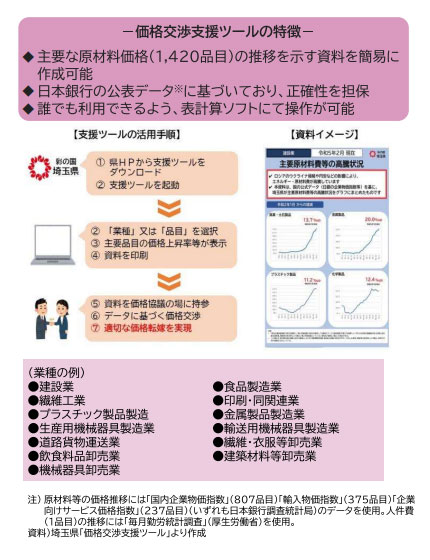

準備編における重要なポイントとしては、材料や燃料、人件費がどの程度変動したのかを、定期的に収集しておくことが挙げられています。社内でデータ収集の担当者を決め、日次/月次/四半期など適切な頻度でデータを収集し、定期的に確認する仕組みを整えておくことで、価格改定の見極め・判断に役立てられるといいます。データの管理ツールの具体例としては、埼玉県が公開している「価格交渉支援ツール」が挙げられています。

埼玉県の「価格交渉支援ツール」の特徴

加えて、業務に投入した時間や費用を定量的に把握して「原価」を割り出しておくことも重要としています。

原価計算は、自社や事業単位での経費や人件費は算出しやすい一方、製品当たり・サービス当たりの原価計算は非常に複雑になりがちです。しかし、最近ではこうした原価計算を行うための使いやすいツールもあり、公的支援機関や業界団体のウェブサイトにも無償で提供されているケースがあるといいます。

なお、自社商品やサービスが、顧客から価格の安さ以外に評価されていないと考えられる場合、資料ではその取引先との価格交渉は「事実上困難」としています。もしビジネスがそのような状態に陥っている場合は、事業や顧客ごとの収益バランスを整えるべきとしています。具体的には、自社で価格を決定できるようなOEMやBtoCビジネスへの事業拡大や、利益率の低い取引を縮小するなどです。これらを行うことで、取引先との価格交渉を有利に進めることにつながるといいます。

続く実践編では、実際に顧客と価格交渉を行う場における、交渉テクニックが紹介されています。

例えば、価格交渉のアポを取る際には電話など口頭ではなく、交渉内容が記された書面で申し入れを行うのが良いとしています。文章化することで、交渉前に取引条件がどのように変化しているのか、現在の取引条件のままでどのような問題が発生しているのかが明らかになり、交渉が進めやすくなるといいます。

交渉先の訪問順・商談順としては、まず業界全体の製品価格の決定に大きく影響を与える「プライスリーダー」的な企業から始めることが有効としています。こうしたリーダー企業が価格交渉を受け入れることで、業界全体の価格改定の流れが作られていくと記載されています。

価格交渉を行う際、自社の生産・提供フローを一切見直すことなく、増加した費用の全額を顧客側が負担するように求めたとしても、その交渉が成立する可能性は非常に低いとしています。「我々も自社の製造工程を見直しており、相当のコスト負担を行っている」と、自社側の努力を顧客に伝えることも必要といいます。加えて、取引先にとって現行の取引より満足度が高い商品・サービスの新規提案を行うなど、両者にとってより良い取引につなげていくことが重要としています。

価格交渉を行う中で、顧客から難色を示された場合には、相応の調整が求められます。

例えば、現行のスペックを維持したままでは値上げ幅が大きく、顧客が値上げを受け入れ難い場合は、現行の商品・サービスに近い改良品や、機能限定バージョンを開発・提案します。それでも顧客が受け入れない場合は、当該企業との取引を中止し、より高額な商品・サービスを購入する企業との取引拡大へ方針を転換することも選択肢として挙げています。

冒頭でも触れましたが、値上げを喜んで受け入れる顧客はほとんどいないでしょう。それだけに、値上げの理由や背景を、顧客に対して丁寧に説明する努力が企業に求められます。ぜひ本記事の内容を参考に、価格交渉の材料を集めてみてはいかがでしょうか。

【T】

ニューノーマル処方箋