オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

どんな違いがあるか、企業の合併についての記事を例に説明しましょう。

スクープは、当事者や関係者が発表する前に書くことが前提になります。記者会見やプレスリリースの後では、他紙と同着になってしまうからです。これは企業合併でも同じです。合併する2社が社内での手続きを終えて記者会見やプレスリリースをしてしまえば、記事は他紙と同着になってしまいます。言い換えると、記事は「ニュースが正式に決まる前」に書く必要があるわけです。

では、どの段階で記事を書けばいいのでしょう。

一般に合併が実現するまでには、構想が浮上してから数カ月、場合によっては1年以上の時間を要します。

例えば最初は、A社とB社の社長が秘密裏に会食します。この非公式なトップ会談で、お互いに合併の可能性を探るという合意がなされます。ただし、この段階では、トップ同士が個人レベルで「合併の可能性を探ることを決めた」だけです。

翌日以降、両トップが企画担当役員など、ごく少数の腹心に手法やメリット・デメリットなどの研究を命じるでしょう。

お互いが「これはいけそうだ」ということになると、両社は守秘義務契約を結び、水面下で正式な交渉に入ります。この段階になると、それぞれが銀行や証券会社と契約を結び、法律や金融に関する助言を得ながら検討を進めます。監督官庁がある業界の場合は、合併後の認可を得られるかどうか、非公式に打診もしなければなりません。いわゆる根回しです。

こうした段階を経て、両社が合併の実現可能性が高いと判断すれば、それぞれが取締役会での決定を経て、合併条件などをめぐる最終的な交渉に入るという「基本合意」をします。合併後の社名など、細かい条件はまだ決まっていないこともありますが、企業が記者会見を開くのはだいたい、この段階です。

その後、細かい条件が決まったら「最終合意」の手続きをします。さらに株主総会での決議などを経て合併が実現するのです。

このケースで、記者にとって最初のチャンスは、A社とB社が水面下で交渉を始めた段階でしょう。

取材の結果、記者が合併構想の証拠をつかんだとしましょう。ただし、この段階では「A社とB社が合併の可能性を探っている」という事実しかありません。

両社が示す条件によっては破談になりますし、合併後の会社が業界の中で独占的シェアを持つ場合、公正取引委員会が認めない可能性もあります。

ただ、2社が合併する意思を持って話し合っているのは事実です。

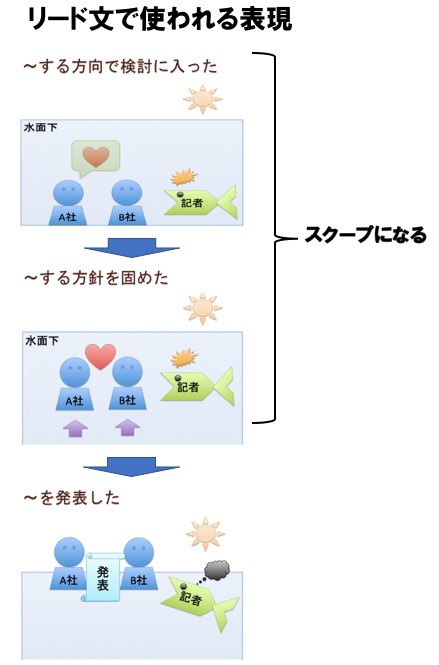

このようなケースで、記者は「A社とB社は合併する方向で検討に入った」という表現を使って記事を書き出します。

これでお分かりのように、「~の方向で検討に入った」という表現が使われるのは、かなり流動的な要素が残っている段階です。実際、同じ記事の中で「A社とB社の間では合併条件をめぐってなお隔たりがあり、交渉が難航する可能性もある」などと、先行きが不透明であることを明記する場合もあります。

では、もう少し事態が進んだ段階で記事を書くときにはどのような表現が使われるのでしょうか。

交渉を進めてみて、合併の具体的な形が見えてきたとしましょう。両トップとも、基本合意にこぎつける自信を深めています。この段階になると「A社とB社は合併する方針を固めた」と書くことができます。

「最終調整」という表現を使うこともあります。「A社とB社は◯日にも基本合意する方向で最終調整に入った」などと書くわけです。

この表現には、「組織として決定する手続きは残っているし、細かい点でいくつか詰めなければならないことはあるけれど、ほぼ全容は固まっている」というニュアンスが込められています。

基本合意の直前で、記者も取材内容に自信を持っている場合は、さらに断定調で書くこともあります。「A社とB社は◯日に合併について基本合意する」といった感じです。

このように、リード文の表現を注意深く読めば、報じられているニュースの進捗状況や、記者の確信の度合いを推し量ることができます。

「方向で検討に入った」という記事なら、まだ結末がどうなるか分からないと考えたほうがいいし、断定調の記事であれば、その新聞社はかなり詳細な情報を握った上で書いており、実現性も高いと判断できるのです。

どうでしょう。うっかり見過ごしてしまいそうな表現に、重要な情報が埋め込まれていることがお分かりいただけたでしょうか。

執筆=松林 薫

1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。東京と大阪の経済部で、金融・証券、年金、少子化問題、エネルギー、財界などを担当。経済解説部で「経済教室」や「やさしい経済学」の編集も手がける。2014年に退社。11月に株式会社報道イノベーション研究所を設立。著書に『新聞の正しい読み方』(NTT出版)『迷わず書ける記者式文章術』(慶応義塾大学出版会)。

【T】

情報のプロはこう読む!新聞の正しい読み方