オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

全国紙や地方紙のニュース記事の書き方は、実はかなりの程度、統一されています。

理由の1つは、通信社の配信記事を使うためです。全国に取材拠点を持てない地方紙は、地元以外のニュースについては、共同通信や時事通信が配信する記事を掲載しています。例えば国会の動きや、東京に本社がある企業の発表などは、ほとんどが共同通信の記事なのです。全国紙も、海外のニュースなどでは配信記事を使うことがあります。

もし、通信社の記事と自社の記事で書き方がバラバラだと、とても読みにくい紙面になってしまいます。同じ紙面なのにトップ記事が「総理大臣は」と書いて、隣にあるサイド記事が「首相は」と書いていれば、チグハグな印象を受けるでしょう。こうしたばらつきをなくすため、使う漢字の種類や企業や団体の略称はもちろん、文章の表現などまで統一しているのです。

書き方のルールには、明文化されているものと業界の長年の文化として定着しているものとがあります。前者は『用字用語』という本にまとめられており、市販されています。一方、記事の構成や文章表現には「暗黙のルール」があり、各社で共有されているのです。

記事の構成もその1つです。ニュース記事には見出しがあり、次に「リード文」が付いています。リードは前文(まえぶん)とも呼ばれ、トップ記事では独立しています。その他の記事では、第1段落がリードになっています。

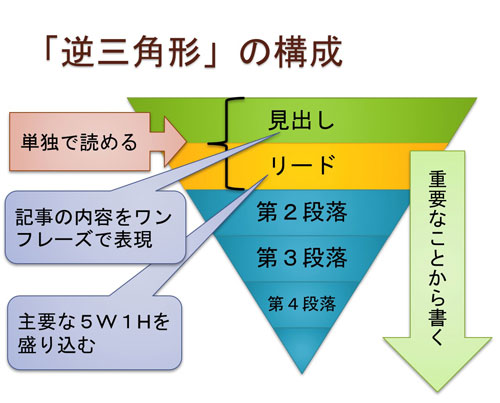

ニュース記事の第1段落(リード)は、必ず記事全体の要約になっています。言い換えると、ここだけ読めばニュースの概要はつかめます。背景などは第2段落以降に書かれており、一般に重要なことから先に書いていく「逆三角形」の構成になっています。これは新聞を効率的に読む上で、不可欠な知識です。

忙しくてゆっくり新聞を読めないときは、ページをめくりながら、見出しだけを拾い読みしていきます。すでに説明したように、紙の新聞の見出しはそれ自体が「読み物」になっていて、内容や結論が分かるように付けられているからです。

見出しを読んで、もう少し詳しく知りたいと思ったら、リード文に目を通します。これで、いわゆるニュースの5W1H(いつ、どこで、だれが、何を、なぜ、どのように)の大部分を押さえることができます。

その上で、さらに細かい点を知る必要があれば、第2段落以降の本文を読んでいけばいいのです。

このリード文を読む上で知っておきたいのが、独特の定型表現です。新聞には「こういうケースではこういう言い方をする」という暗黙のルールがあり、それを知っていると情報をより深く分析できるのです。

みなさんは、リード文に「〜の方向で検討に入った」「〜の方針を固めた」「〜に向けて最終調整に入った」といった表現が使われているのを見たことがあるでしょうか。いずれもスクープ記事で多用されるのですが、ほとんどの人は「〜することがほぼ決まった」という意味で、区別せずに受け取っていると思います。しかし、実は記者はこれらの表現を状況によって使い分けているのです。

執筆=松林 薫

1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。東京と大阪の経済部で、金融・証券、年金、少子化問題、エネルギー、財界などを担当。経済解説部で「経済教室」や「やさしい経済学」の編集も手がける。2014年に退社。11月に株式会社報道イノベーション研究所を設立。著書に『新聞の正しい読み方』(NTT出版)『迷わず書ける記者式文章術』(慶応義塾大学出版会)。

【T】

情報のプロはこう読む!新聞の正しい読み方