ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

会社が社員を募集し、採用の試験や面接をする。これは会社(求人者)と社員(求職者)の、いわば出会いの場です。会社にとって有益な人材を獲得するためには、能力のある社員(求職者)に良い印象を持ってもらう必要があります。

だからといって、虚偽の内容を示したり、募集の際に労働条件の都合の悪い部分について示さなかったりでは、後々トラブルになることは必至です。まずは、社員を募集する際に必要となる法律を知り、これにのっとって、効果的な「求人票」の書き方を知る必要があります。

また、社員を採用する際にも「内定通知」や「採用通知」など、相手に誤解を受けないような書類を取りそろえる必要があります。

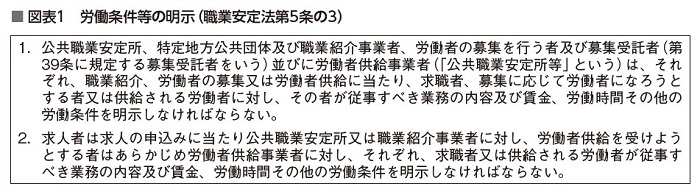

既述の通り、社員を募集する際に、労働条件の重要な事項について隠したり、虚偽の内容を明示したりすることは、求職者のためにも、会社のためにもなりません。入社した後で、「話が違う」とか、「そんな話は聞いていない」といったトラブルになってしまいます。そうなれば、社員はやる気をなくすでしょうし、労働の生産性も落ちます。そこで職業安定法第5条の3は、労働者を募集する際の労働条件の明示について、図表1のように規定しています。

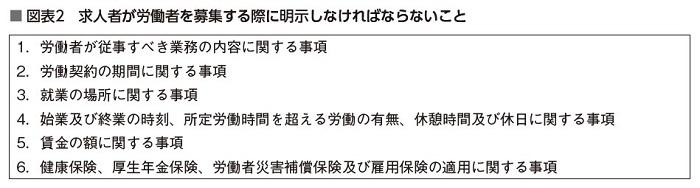

会社が、社員を募集する際には、図表2に示した事項について、書面の交付などの方法により明示しなければならないとしています。

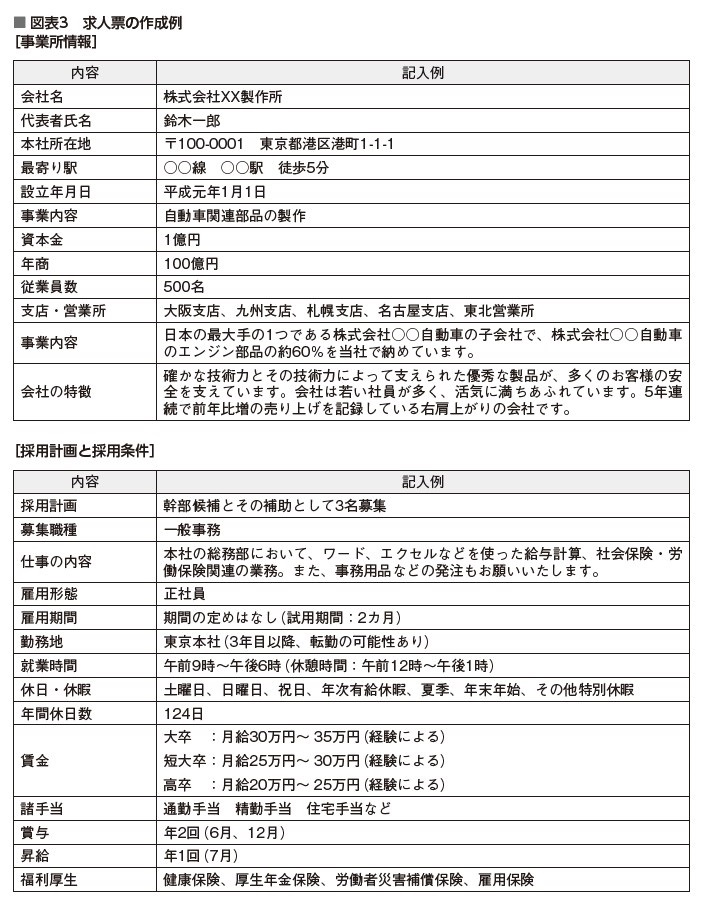

また、求人の際に「年齢」や「性別」や「障害者であるかどうか」を採用要件にすることは、原則として禁じられています。会社は、社員の募集および採用について年齢、性別、障害の有無にかかわらず、均等な機会を与えなければなりません。では、具体的にどのように求人票を作成すればよいのでしょうか。図表3に示したハローワークの求人申込書に記載する事項に当てはめながら考えてみましょう。

■図表3 求人票の作成例(ダウンロード)

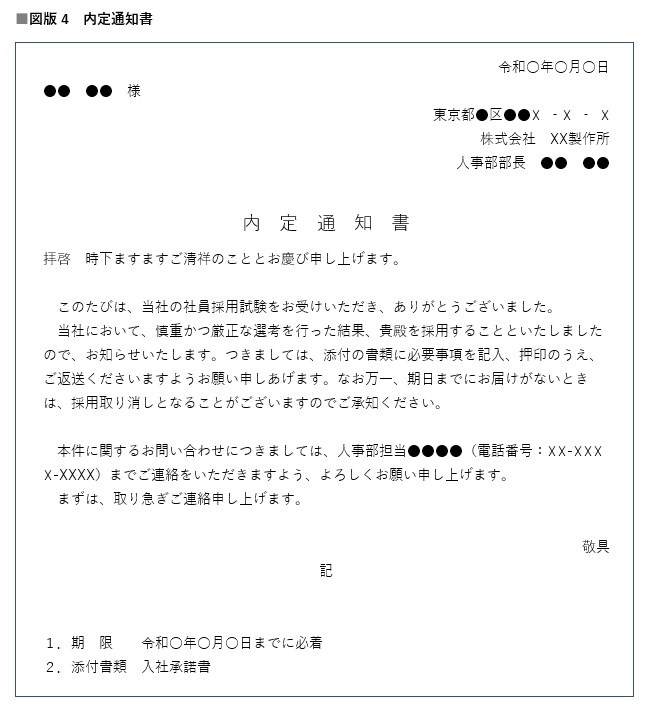

社員の採用に関して規定する法律はありませんが、選考試験から長い期間待たせてしまうと、転職の意思がうせてしまったり、別の会社に就職してしまったりする可能性が高くなります。会社に必要な人材を見つけた段階で、適当な期間を定め、早めに図表4のような採用通知を出すようにしましょう(図表4の中の「入社承諾書」のフォーマットは次回紹介)。

■図表4 採用内定通知(ダウンロード)

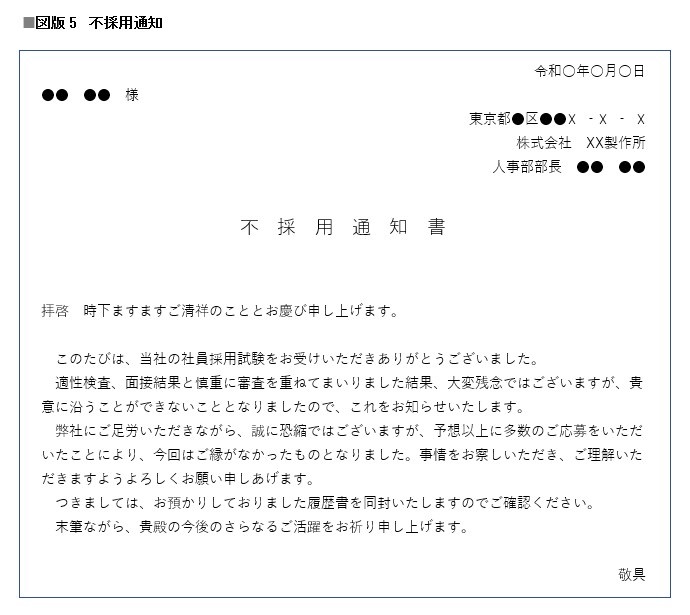

一方、不採用の相手だからといって、ないがしろにしてはいけません。社員に採用されなくても、今後、お客さまになる可能性は十分にあります。また、相手への敬意が足りない場合、今はSNS(交流サイト)などを利用して、一気に会社の悪口が拡散される可能性があります。むしろ、不採用の相手にこそ気を配る必要があります(図表5参照)。

■図表5 不採用通知(ダウンロード)

内定取り消しの是非については、最高裁の判例を見ると、「企業からの人員募集に対する求職者の応募は労働契約の申し込みであり、これに対する採用内定通知は、この申し込みに対する承諾である。内定とは、就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当である」と、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するとしています。

つまり、内定通知書や誓約書などの書類に記載されている「内定取り消し理由」が生じた場合には解約できることになります。裏を返せば、内定通知書や誓約書などに何も記載がない場合は、内定の取り消しをするのは難しいということです。このような場合でも、採用内定取り消しは事実上の解雇に値する行為になりますので注意が必要です。

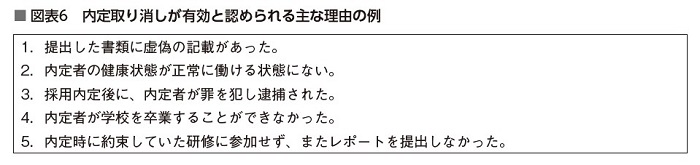

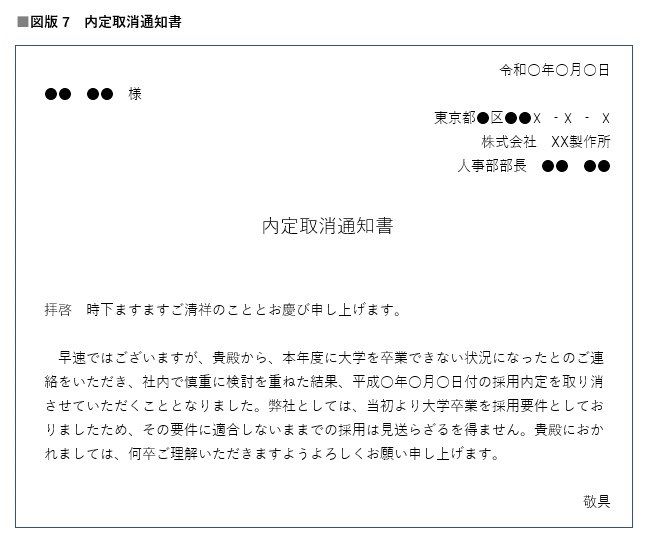

内定取り消しが有効と認められる主な理由には、図表6のような例が挙げられます。いかなる理由があるにせよ、内定取り消しは実質解雇と同じですから、これを行うためには、労働契約法に規定された客観的合理性と社会通念的相当性があることが必要になります。採用の内定を取り消す際には、その理由を明確にした図表7のような書類を作成し、相手が納得するようにすることがポイントです。

■図表7 内定取消通知書(ダウンロード)

【T】

実務にそのまま使える!労務管理書面