ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

労働基準法第32条は、1週間の労働時間の上限を原則40時間(特例に該当する場合は44時間)、1日の労働時間の上限を8時間と規定しています。しかし、納期がひっ迫したり、トラブルがあったりした場合には、この法定労働時間を守ることが困難なこともあります。

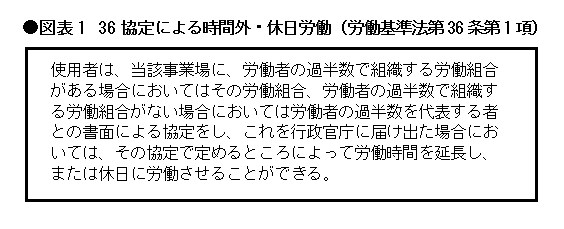

そこで、労働基準法第36条には、「時間外労働・休日労働に関する労使協定届(36協定)」を締結すれば、そこに定めた労働時間の範囲内で法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることができる旨を規定しています(図表1参照)。

なお、この労使協定は、協定に規定されている内容の範囲内で労働させるのであれば、法定労働時間の規定に違反しないという免罰的効力を持つものです。労働者の時間外労働、法定休日労働をする義務については、この協定から直接生じるものではありません。社員に時間外労働、休日労働の義務を生じさせるためには、労働協約や就業規則などに、「労働者を労使協定の定めるところにより労働させることができる」旨の規定を設ける必要があります。

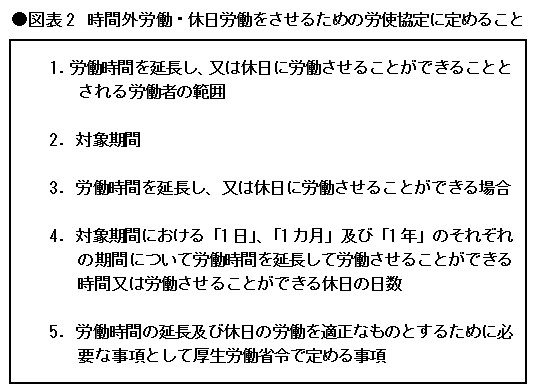

図表2の事項を定めた労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません(図表3-1もしくは図表3-2参照)。

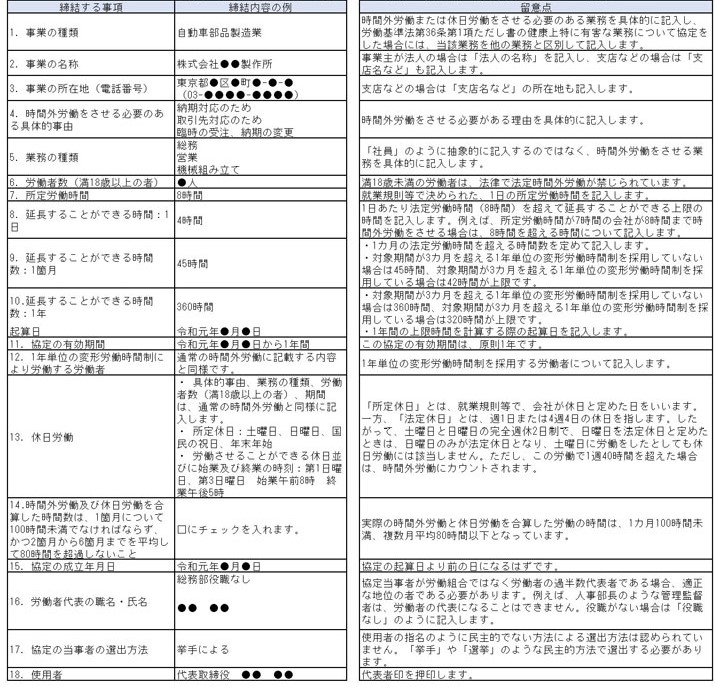

●図表3-1

36協定に締結しなければならない事項と留意点(特約条項なしの場合)(ダウンロード)

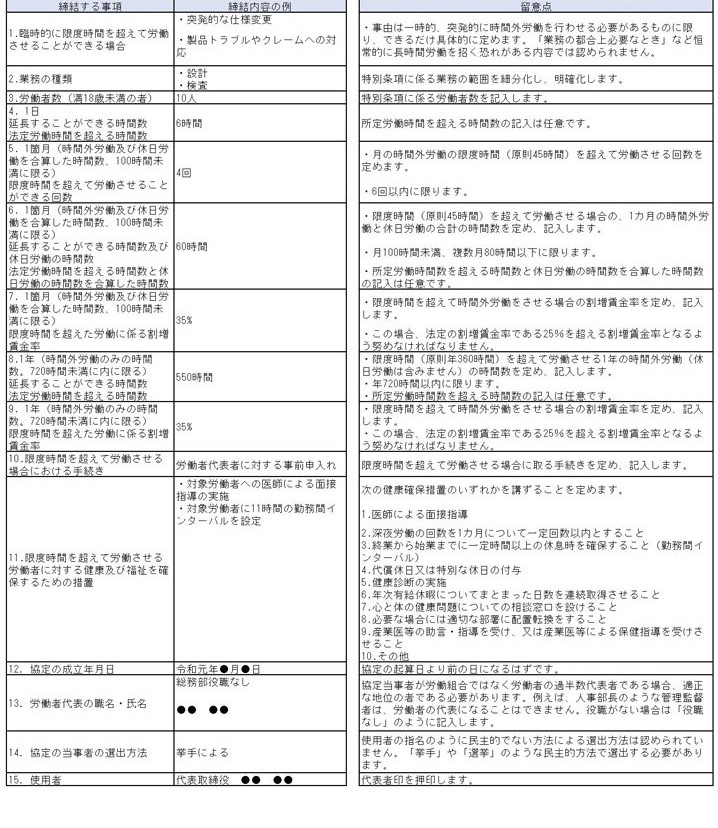

●図表3-2

36協定に締結しなければならない事項と留意点(特約条項ありの場合)(ダウンロード)

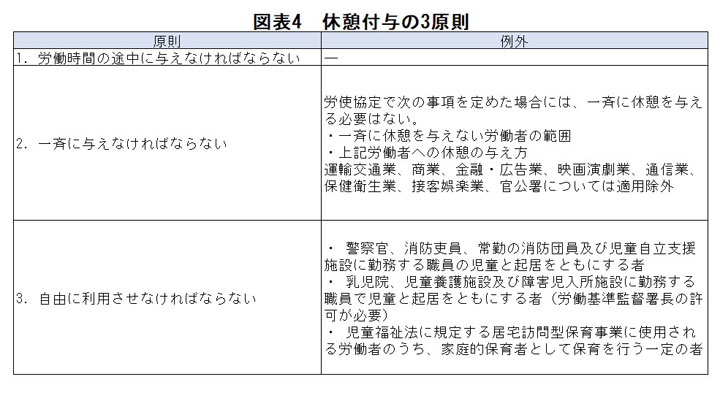

使用者は、6時間を超えて8時間以内の労働に対しては、少なくとも45分、8時間を超える労働に対しては、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。休憩の付与には、図表4に示した3つの原則があります。

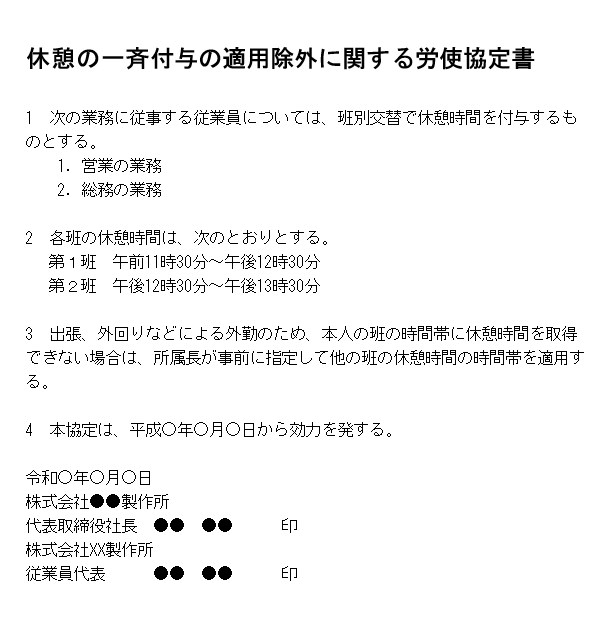

会社によっては、お客さまからの連絡があったり、急な訪問があったりと、昼休みに全員が外に出てしまっては困る場合があります。このような場合、例えば、2つのシフトを編成し、休憩時間を交代制にすることもあると思います。

しかし、労使協定を締結することなく、会社が一方的にこれを行うと、労働基準法第34条に規定された「休憩の一斉付与」の規定に違反することとなります。一斉付与の適用除外に関する労使協定を結ぶ必要があります。

●図表5 休憩の一斉付与の適用除外に関する労使協定書ひな形(ダウンロード)

【T】

実務にそのまま使える!労務管理書面