ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

法定の労働時間(原則:1日8時間、1週間40時間)を遵守しながら業務を行っていくことができれば、これが理想です。しかし、業務の種類によって、忙しい時期があったり、仕事のない時期があったりするのが一般的です。このような繁閑のある業務において有効なのが、変形労働時間制です。

変形労働時間制は、労働基準法上の労働時間の規制を、1日とか1週間という単位ではなく、一定の単位期間における週当たりの平均労働時間によって考えるという制度です。さらに細かくいうと、一定の単位期間について、1週間当たりの平均労働時間が週の法定労働時間の範囲内に収まっていれば、1週または1日について、法定労働時間の規制の範囲内でなくても構わないという制度です。

例えば、単位期間を1カ月とした場合、月末週の所定労働時間を48時間と設定したとしても、その他の週の労働時間を短くして、その月の週当たりの平均労働時間が40時間以内に収まれば、労働基準法の労働時間の条項に違反していないものとして取り扱われます。

なお、法定労働時間は、原則として1週間当たり平均40時間ですが、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、特例として44時間となっています(ただし、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、特例の法定労働時間は適用されません)。

変形労働時間制には、次の4つがあります。

1.1カ月単位の変形労働時間制

2.フレックスタイム制

3.1年単位の変形労働時間制

4.1週間単位の非定型的変形労働時間制

まずは、この中から「1カ月単位の変形労働時間制」および「フレックスタイム制」を採用する場合に必要となる書類について説明します。

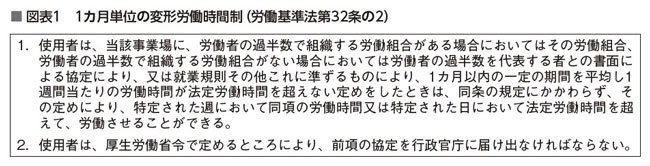

1カ月単位の変形労働時間制は、例えば、月初が忙しいとか、月末が忙しいとか、1カ月という期間において繁閑の差が激しい業務に適している制度です。1カ月単位の変形労働時間制については、労働基準法第32条の2に規定されています(図表1参照)。

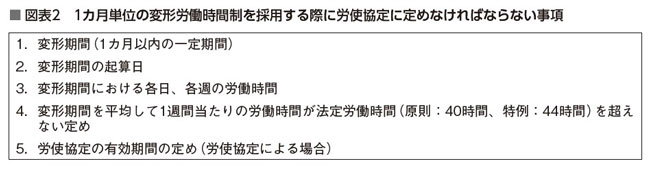

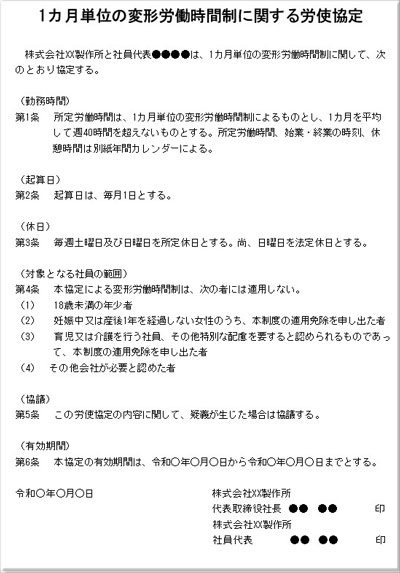

1カ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則その他これに準ずるものに、図表2の事項を定め、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(図表3参照)。

■図表3 1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定届(書類ひな形)

(ワードダウンロード)

労働基準監督署には、「1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届」が用意されています。このフォーマットに記載するときの、記載事項と記載例、留意点については、図表4の通りです。

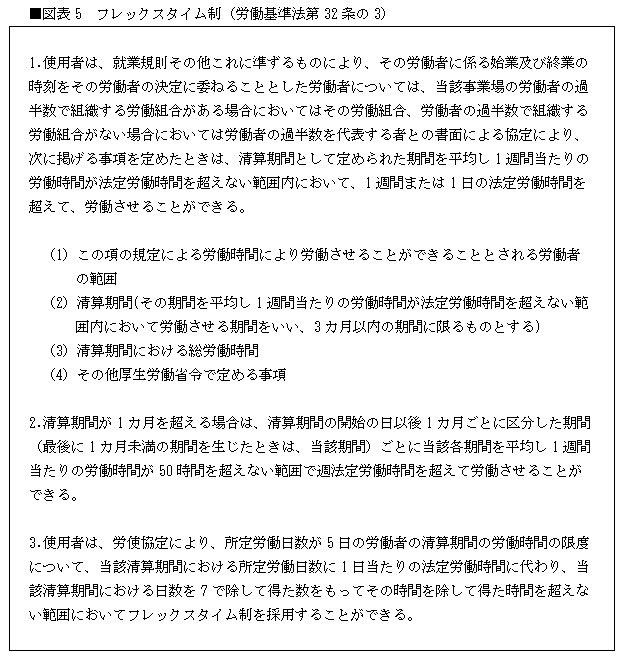

フレックスタイム制は、労働者が一定期間に一定労働時間労働することを前提にして、始業時刻および終業時刻を社員に委ねる制度です(図表5参照)。例えば、夕方から仕事が立て込んでいるような日は午後から出社したり、朝早く仕事がある日は早めに帰ったりと、1日の労働時間を調整することにより、実労働時間を一定の期間内の決められた総労働時間の範囲内に収めることが可能となります。

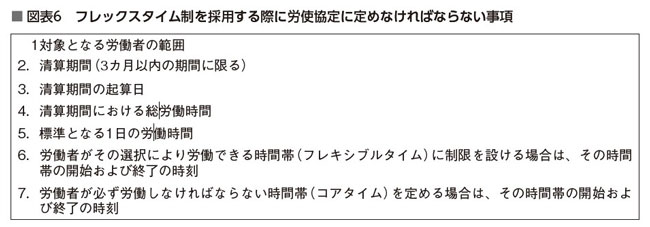

フレックスタイム制を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業と終業の時刻の両方を社員に委ねる旨を定め、図表6の事項を定めた労使協定を締結しなければなりません(図表7参照)。

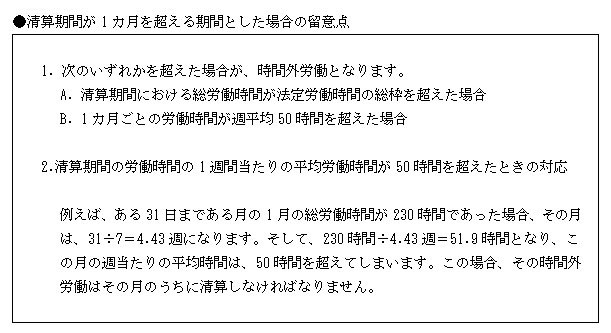

なお、清算期間が1カ月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は届け出る必要はありませんが、1カ月を超えるフレックスタイム制に係る労使協定は届け出なければなりません。清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制を採用しているにもかかわらず、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ていない場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

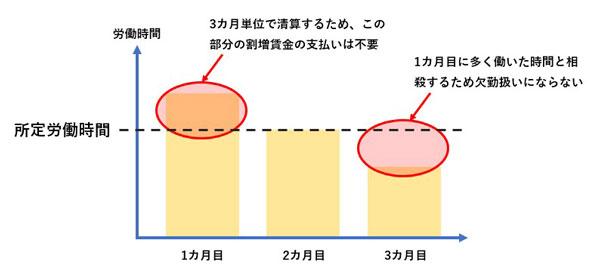

●清算期間を3カ月としたフレックスタイム制の清算イメージ

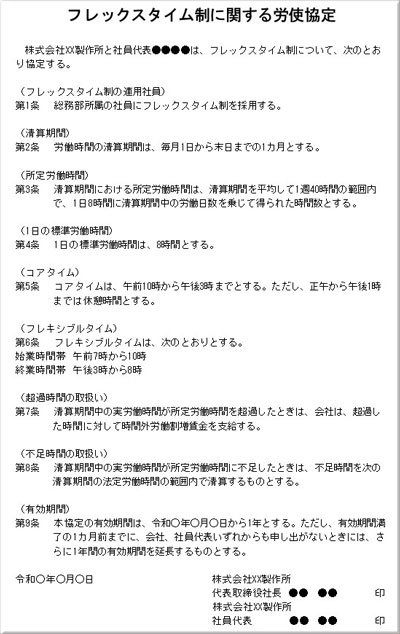

■図表7 フレックスタイム制に関する労使協定(書類ひな形)

(ワードダウンロード)

【T】

実務にそのまま使える!労務管理書面