ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

時間外労働の上限規制など働き方改革が進んでいる。政府の働き方改革の狙いは、個々人の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選べるようにすることだ。とりわけ、人手不足が深刻な中小企業にとって働き方改革を進め、魅力ある職場づくりが人材の確保・定着で重要になる。そして、労働時間はきちんと守られているか、休憩時間は確保されているかなど、経営者(使用者)は働く人の基本的なルールを改めて徹底する必要がある。

わが国で働く人の労働時間や休憩、休日などを規定するのが労働基準法(労基法)だ。同法は労働者の保護を目的に制定され、時代の変化とともに改正されてきた。例えば、2024年4月から実施されているトラックドライバーの時間外労働の上限規制もその一例だ。

労働時間は、厚生労働省の「労働条件・職場環境に関するルール」などでも紹介されているが、労基法第32条で原則として休憩時間を除いて1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと規定され、休日については、労基法第35条で毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定されている。

ただ、労基法第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定書、いわゆる「36(サブロク)協定」を使用者と労働者が締結、所轄の労働基準監督署に届け出ている場合、使用者が1日8時間、週40時間を超えて時間外労働等を行わせることが可能だ(その場合、36協定の有無にかかわらず、労基法第37条に基づき、時間外割増賃金の支払い義務がある点には留意したい)。

働く人にとって気になるのが休憩時間だ。労基法第34条では休憩について規定している。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしている。

きちんと昼休みの休憩時間を定めている企業は多いはずだが、中には職場で昼食をとっている時に電話がかかってくることもある。休憩が遅番の人や電話当番の人がその場にいない場合、電話を無視するわけにもいかず、休憩中に電話応対を余儀なくされることもあるかもしれない。電話応対などで休憩時間が少なくなった場合、使用者は別途、休憩を与えなければならない。ビジネスを考えるうえで、休憩時間に対応する人がいない場合には、顧客・取引先からの大事な電話を取り逃がさないように、自動応答にするといった電話システムなども検討したいところだ。

年次有給休暇は、労基法第39条で規定されている。雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日(10日間)の年次有給休暇を与えなければならないとしている。そして、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に11労働日が付与される。例えば勤続期間が6年6カ月以上の場合、20日労働日の年次有給休暇が付与される(いずれも全労働日の8割以上出勤が条件)。この年次有給休暇は、一定期間勤務した労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与されるものだ。働く人はもちろん、使用者もこうした意義を理解し、年次有給休暇を取りやすい職場環境づくりが求められる。

近年、柔軟な働き方を可能にする仕組みとして、フレックスタイム制度を採用する企業も少なくない。労基法第32条の3ではフレックスタイム制について規定している。1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定める。労働者はその労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、効率的に仕事ができる制度だ。

フレックスタイム制度を採用する企業は、労使で定める就業規則などで対象となる労働者の範囲(人、部課、グループなど)、精算期間(1月以内)、決算期間の総労働時間(1週間40時間以内)、標準となる1日の労働時間、コアタイム(その時間帯の開始および終了の時刻)、フレキシブルタイム(同)などを労使協定で定め、明文化する。

フレックスタイム制は、始業、終業の時刻を労働者に委ねる。とはいえ、使用者は労働者の各日の労働時間を把握する必要がある。制度が適正に運用されないと長時間労働や賃金の未払いなどの問題が起こらないとも限らない。従業員のICカードやパソコンの稼働時間など、客観的に労働時間を管理する仕組みもポイントになる。

適正な労働時間など働きやすい職場環境と生産性の向上をいかに両立するかが課題の中堅・中小企業は少なくないだろう。業務のDXを進めたいが、何から手を付ければいいのか分からないという声も聞かれる。そこで、まず考えたいのが日々、行っている定型業務の自動化だ。

具体的には定型化された業務を自動化するロボットのRPAツールを活用する。例えば、人手で行っていたパソコンのデータ入力などの定型的な作業をRPAで自動化することにより、業務を効率化できる。そして、入力ミスをなくし、生産性の向上や入力業務のコスト削減に加え、作業者の配置転換により多様な働き方が可能になるだろう。

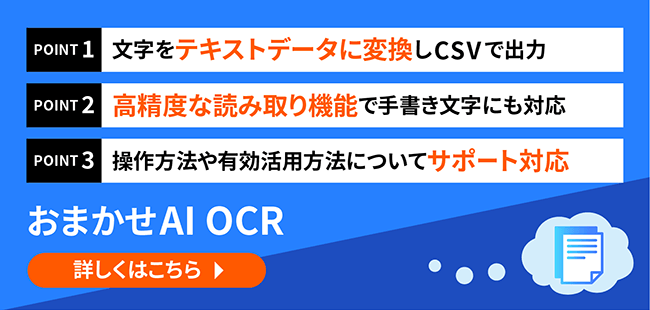

その他、帳票などのデータ入力作業にかかわる業務の効率化や、書類の削減によるオフィスの省スペース化など職場環境の改善に役立つのがOCRだ。取引先から手書き伝票やFAXで送られてきた帳票などをスキャナーで読み取ってPDFファイルに変換。そのファイルをインターネット経由でクラウドストレージにアップロードして電子データ化し、CSV形式で出力、パソコンに取り込む仕組みだ。AIを使って手書き文書や、判別しにくいくせ字なども高精度な読み取り、データ入力が可能なAI OCRの利用も広がっている。AI OCRとRPAを組み合わせ、人手で行っていた手書き伝票のデータ入力など定型作業の自動化、業務の効率化を促進することができる。

パソコンの操作ログをAIで分析、見える化し、企業の働き方改革や業務改善を支援するサービスもある。パソコンのログを収集し、従業員の時間外労働時間や、繰り返し業務などを抽出。作業の見直しやRPAへの置き換えなど、効率化すべき業務の洗い出しが行える。

また、仕事がしやすい職場環境づくりに欠かせないのが通信インフラだ。インターネット接続の通信速度が遅くてネット検索に時間がかかる、Web会議の映像がカクカクするようでは従業員の生産性やコミュニケーションに支障を来しかねない。インターネット接続や拠点間通信などで利用される回線は法人向けのサービスを拡充。最大通信速度がおおむね10Gbpsのサービスもあり、高速なインターネット接続や快適なWeb会議も可能だ。また、法人向けならではのサポートも充実。24時間・365日の保守対応により、夜間・早朝に営業する店舗や、深夜でも稼働する工場など、回線等の障害で業務に支障を来すような時にも迅速な復旧が可能だ。

インターネット接続が高速化されても、オフィスや店舗のWi-Fiが古い規格のままでは通信速度が遅く、業務に影響を与えかねない。そこで新しい規格のビジネス向けWi-Fiに更新する。例えばWi-Fi6に対応する無線アクセスポイントであれば、ストレスなく無線通信できる。Wi-Fiの導入・更新にあたっては専門家による事前調査が必要になる場合もある。オフィスのどこにアクセスポイントを設置すれば電波干渉を起こしにくいか、複数端末の同時接続など効果的に無線通信できるかを調べる。導入時の設定、導入後のサポートを含め、豊富な実績とノウハウのある事業者に相談するといいだろう。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=山崎 俊明

【MT】

ビジネスを加速させるワークスタイル